「鹿島」から車を走らせ、「北浦」を渡って「潮来」に向かった。目的地は「元鹿島の宮」と称する「大生(おおう・おう)神社」である。「元鹿島」とはいったいどういうことなのか? その事情を知りたいと思う。「大生神社」の所在地は茨城県潮来市大生で、「潮来」の市街からは少し北になる(図 8-1)。「大生神社」から見ると、「鹿島神宮」は東南に位置し、北浦を隔てた真東は、「沼尾神社」と「坂戸神社」の間にある「常陸国風土記」に書かれる「沼尾の池」であり、更にその先は「明石の浜」にある「東の鳥居」である。

図 8-1 の塗りつぶしの赤丸は前方後円墳、白抜き赤丸はそれ以外の古墳である。「大生神社」の周辺には「大生古墳群」がある。この地図のデータは「奈良文化研究所」の「文化財総覧WebGIS」を元にしていて、「大生古墳群」は方墳等と記載され、前方後円墳の記載はみられないが、実際には「大生神社」を中心に「西部古墳群」「東部古墳群」「釜谷古墳群」に分れて、合計 120 余基の古墳が存在し、西部古墳群には「 鹿見塚古墳」「子子(まご!)舞塚古墳」など 4 基の前方後円墳と小型の円墳群、東部古墳群にも前方後円墳「稲荷塚古墳」がある(図 8-2)。

(青丸:神社関係、赤丸白抜き:古墳、赤丸塗りつぶし:前方後円墳)

西部古墳群は「茨城県水郷県民の森」に隣接しているので、その第 3 駐車場に車を止めた。駐車場わきの小道を東に進むと、すぐに視界に古墳が飛び込んでくる。

大型の前方後円墳である「鹿見塚古墳」を過ぎると県道 187 号線に出る。ここを右折すると左側に「大生神社」の「一の鳥居」があり、そこから林の中の参道を進むと「二の鳥居」の前に出る。古木の林の中に荘厳な社が佇んでいる。

神社内の説明板にはつぎの様に書かれている。

大生神社は建御雷之男之神を祭神とする元郷社で、その創祀年代は詳らかではないが、鹿島の本宮と云われ古く大和国の飯冨(オフ)族の常陸移住の際氏神として奉遷し、御祀したのに始まるといわれている。

この本殿は天正十八年(1590 年)の建立と伝えられる三間社流れ造り茅葺きで間口約 6 m、奥行き約 7 m、前軒高さ約 3.3 m、裏軒高さ約 4 m と地方社殿としては大きく荘厳にして、当地方における最古社でその時代の特徴を良く示しており、貴重な存在である。

潮来町教育委員会

祭神は鹿島神宮と同じ「タケミカヅチ」である。表記は「雷」の字を使った「古事記」のものであり、「甕」の字を使った「日本書紀」の表記を用いる「鹿島神宮」とは違う。確かに「鹿島の本宮と云われ」と書いてある。その後の文章が私を唸らせた。「古く大和国の飯冨(オフ)族の常陸移住の際氏神として奉遷し、御祀したのに始まる」。「飯冨(オフ)族」とは何だろう? 「飯冨」をなぜ「オフ」と読むのだろう? この「飯冨」という名前が気になった。私の住んでいる近くの千葉県袖ケ浦市にこの名前があるのだ。「袖ケ浦公園」がある場所の地名が「飯冨(いいとみ)」だった。

氏族の名前が「オフ」、この神社のある場所は「大生(オオウ)」、神社の名前が「大生(オオウ・オウ)神社」。確かに関係がありそうだ。この「大生」という名前は「常陸国風土記」にでてくる。「行方郡」の条に、「ここから南に、相鹿(あうか)・大生の里がある。古老が言ったことは次のようである。倭武(ヤマトタケル)の天皇が相鹿の丘前(おかざき)の宮にいらっしゃった。この時、炊事する建物を、浦の浜へどっしりと立て、小舟をつなぎ並べて橋にして、天皇の御在所に通わせた。大炊という言葉から取って、大生の村と名づけた。」(日本古典文学大系5 口語訳)となっている。「オオイ」から「オオウ」へ転化したとなっている。

帰って調べると、いろいろな事が分かってきた。「オフ」族の「オフ」は音としては、「オフ」「オウ」「オオ」「オホ」などと表記され、漢字としては「多」「太」「大」「意富」「飫富」「於保」「大生」などの字が使われている。また「飯富」だが、「飫富」の誤記からくるとされている。以降、ややこしいので「オオ氏」で統一したい。れっきとしたヤマトの氏族で、なんと「神武天皇」の息子の「神八井耳命(カムヤイミミノミコト)」が祖先だった。つまり、天皇家から分岐した氏族である。「古事記」の編者である「太安万侶」が「オオ氏」である。これで、なぜ「タケミカヅチ」を古事記風に表記したのか合点した。親戚の「太安万侶」が使用している表記を使ったのだ。

先ほどの「大生古墳群」にも説明板があり、最後に次の文章があった。「大生原古墳群の被葬者が鹿島神宮と密接な関係のあった「オオ一族」の奥津城であったころは各方面から立証されているところである」。「奥津城(おきつき)」とは「《外界から遮られた奥まった境域の意》墓所。また、神道では、神霊を祭ってある所。神の宮居」(デジタル大辞泉)とのことである。さきほどの古墳群は「オオ氏」の墓所だった。しかし、なぜ、ヤマトの豪族がこの常陸国にいたのか??

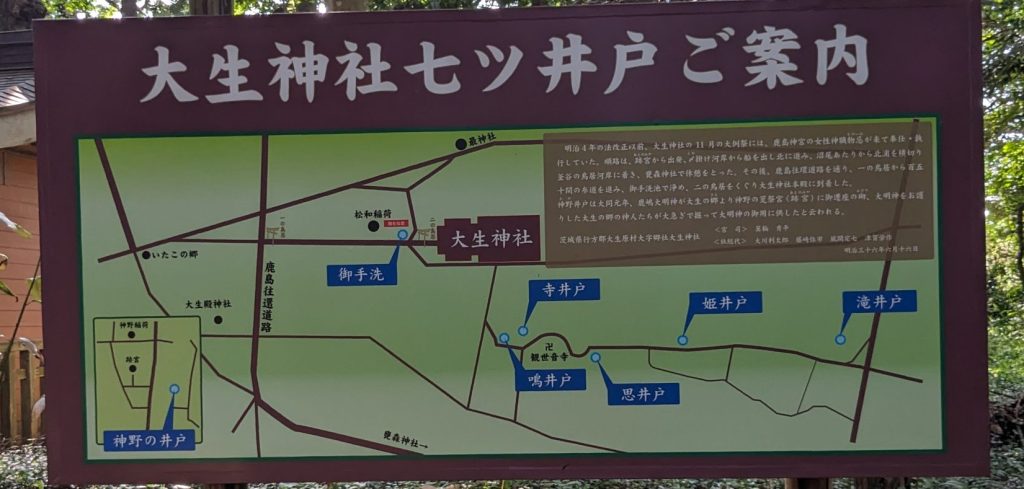

話は戻るが、「二の鳥居」の手前に「大生神社七つ井戸ご案内」の説明板が立っている。その前の井戸が「御手洗」であるらしい。「七ツ井戸」とあるから、他に六つ井戸が近隣にあるのだろう。「ご案内」は周辺の地図で五つの井戸が示されていて、「神野の井戸」だけは別書きなので離れたところにあるようだ。

右上の枠内の文章、「七ツ井戸」の説明かと思って読んでいたら、どうもそうではない。これは明治以前の「大例祭」の神事についての説明である。明治三十六年六月十六日付けとある。次の様に書いてあった。

明治 4 年の法改正以前、大生神社の 11 月の大例祭には、鹿島神宮の女性神職物忌が来て奉仕・執行していた。順路は、跡宮から出発、〆掛け河岸から船を出し北に進み、沼尾辺りから北浦を横切り、釜谷の鳥居河岸に着き、甕森神社で休憩をとった。その後、鹿島社環道路を通り、一の鳥居から百五十間の参道を進み、御手洗池で浄め、二の鳥居をくぐり大生神社本殿に到着した。

神野井戸は大同元年、鹿島大明神が大生の郷より、神野の荒祭宮(跡宮)に御還座の砌(みぎり)、大明神をお護りした郷の神人達が大急ぎで掘って大明神の御用に供したと云われる。

茨城県行方郡大生原村大字郷社大生神社 明治三十六年六月十六日

「物忌(ものいみ)」とは「伊勢神宮などの大社で、神事に参与する童男・童女を『物忌』とよんだ。鹿島神宮では、7、8 歳から 12、3 歳までの経水のない女子のうち、『物忌』役は亀甲を灼 (や) いて亀卜 (きぼく) により定めたという」と「日本大百科全書」にある。その「物忌」がわざわざ、鹿島から船に乗って来たというのも不思議である(七つ目の井戸は鹿島の「跡宮」にあった)。「鹿島」は神宮であり、その大神宮からはるかに格下の一地方の郷社に「物忌」を派遣するのは不思議だ。「鹿島の本宮とは何か」を含め、かなり奥深い謎がここに存在するようである。今日はここまでにして、次回これらの謎について迫ってみたい。

(2023/08/18)