御祭神は「武甕槌大神(タケミカヅチノオオカミ)」とされるが

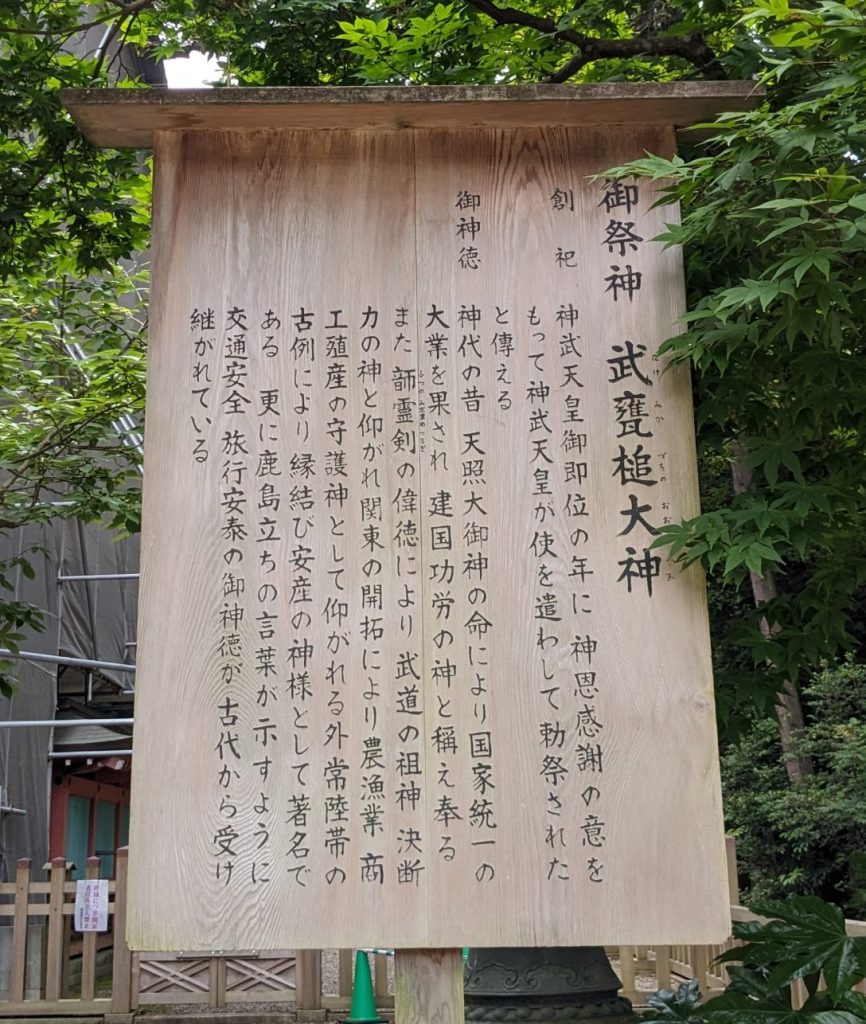

「鹿島神宮」のご祭神は写真の様に「武甕槌大神」である。ところが、この名前が「鹿島」と関係して正史に現れるのは、承和三年(836年)の「続日本後紀」が始めてなのだ。「常陸国鹿島郡従二位勲一等建御賀豆智命正二位」とあり、ここに出てくる「建御賀豆智命」が「タケミカヅチノミコト」である。

「常陸国風土記」(713 年頃成立)の「香島郡」の項では「高天原から降りて来られた大神はみ名を香島天の大神と申す(小学館「日本古典文学全集 5」口語訳)」となっていて、「タケミカヅチ」は出てこない。この「タケミカヅチ」という祭神名はかなり新しいのではないか?

一方、「鹿島」と切り離せば、「古事記(712 年)」や「日本書紀(720 年)」に「タケミカヅチ」が登場する。

「タケミカズチ」はどのような神様か?

「古事記」における記載内容を整理してみよう。

- 「タケミカヅチ」は「建御雷之男神」と書かれ、高天原に栖む「天津神」が、「葦原中つ国」(すなわち、この地上)に栖む「国津神」のリーダーである「大国主命」に対し、国譲り交渉を行う主役を担う神である。

- その系譜は、「イザナギ・イザナミ」の箇所で示され、「イザナミ」が様々な国や神を生んだあと、最後に「火之迦具土神(ヒノカグツチノカミ)」を産んだが、この神は火の神だったのでホト(女性器)が焼けて「イザナミ」が死に、怒った夫の「イザナギ」は「カグツチ」の首を刀で切る。その刀についた血から様々な神が生まれるが、刀の本から生まれたのが「建御雷之男神」で、またの名を「建布都神(タケフツノカミ」「豊布都神(トヨフツノカミ)」と言うと書かれている。

- 「タケミカヅチ」は「伊都之尾羽張神(イツノオハハリノカミ)」の子となっている。前述の「カグツチ」の首を切った刀の名前が「天之尾羽張(アメノオハハリ)」なので、父の名はここから来ているのだろう。つまり剣の子である。

- ところが、別の系譜が崇神天皇のところに出てくる。ここでは、疫病を静めるために三輪の大神(大物主)を祀った神主として「意富多多泥古(オホタタネコ)」が登場し、その父として字の違う「建甕槌命(タケミカズチノミコト)」が記載されていて、「大物主神」―「櫛御方命」―「飯肩巣見命」―「建甕槌命」と、国津神である「大物主」に連なる系譜が書かれている。

では、「日本書紀」はどうか?

- 「タケミカズチ」は「武甕槌命」と書かれており「タケ」の字が異なるが、あとは「古事記」の「崇神紀」と同じ。

- 国譲り交渉では「経津主神(フツヌシノカミ)」が加えられ、どちらかというと「フツヌシ」に主役を取られている。誰を「大国主」のもとへ派遣すべきか高天原の神々が集まって行われた選定会議では、「古事記」では皆が「タケミカヅチ」の名を挙げるが、「日本書紀」では推薦されたのは「フツヌシ」で、「どうしてフツヌシだげが勇者なんだ、俺はどうなんだ!」と「タケミカヅチ」が語気激しく迫ったため、「フツヌシ」に添えて派遣されたとなっている。この「フツヌシ」は「香取神宮」の祭神である。

- 「イザナギ・イザナミ」の箇所では、本文に「カグツチ」斬殺の話はないが、並列して紹介される 11 種類の「一書」の六には、「カグツチ」を斬った剣から滴る血より生まれた神の中に、「タケミカズチの祖」ばかりでなく「フツヌシの祖」も入っている。

- 崇神紀のところでは「意富多多泥古(オホタタネコ)」は「大田田根子」と書かれ、父が「大物主」、母が「陶津耳」の娘の「活玉依媛」であると書かれ、「タケミカヅチ」の名は出てこない。

このように両書でかなり差異がある。「古事記」は「タケミカズチ」=「建布都神(タケフツノカミ」=「豊布都神(トヨフツノカミ)」としている。「タケ」や「トヨ」は美称だから、この別名は「フツ」の神である。「フツ」は物を断ち切る擬態語なので「刀剣の神」ということになり、「フツヌシ」と同じである。従って、「古事記」では、国譲りの英雄を「タケミカヅチ」で代表させてしまえばいいと考えたのだろう。では、なぜ「フツヌシ」ではなく、「タケミカヅチ」で代表させたのか? その後の事情を整理すると、真相らしきものが浮かび上がってくる。

「タケミカズチ」を祭神とする神社としては、藤原氏(中臣氏)の氏神を祀る「春日大社」がある。「春日大社」は平城京遷都の和銅 3 年(710 年)、「藤原不比等」が藤原氏の氏神である「武甕槌命」を鹿島から遷したことに始まるという。さらに、神護景雲 2 年(768 年)に「藤原永手」が鹿島の「武甕槌命」、香取の「経津主命」と、枚岡神社に祀られていた中臣氏の氏神である「天児屋根命(アメノコヤネのミコト)」「比売神(ヒメカミ)」を併せて社殿を造営したが、第一祭神は「武甕槌命」である。このように「中臣氏」の氏神はもともと「天児屋根命」であったが、「藤原氏」となった時点で国譲り神話に深く係わる「タケミカズチ」に変わったのである。時系列的に事象を並べてみる。

- 645 年 乙巳の変、中大兄皇子・中臣鎌足が蘇我馬子を殺す

- 649 年 鹿島が「神郡」となり、「神戸」が 8 から 50 戸に増える

- 662 ~ 671 年のどこか 神宮が建設される

- 710年 藤原不比等、鹿島から「春日大社」に「武甕槌命」を遷す

- 711~712 年 「古事記」作成

- 681~720 年 「日本書紀」作成

- 720年 藤原不比等死去

- 768年 藤原氏、春日大社の社殿を造営し、第一祭神を「武甕槌命」とする

「古事記」「日本書紀」が書かれた時代は、天才政治家「藤原不比等」の活動期と重なる。彼が中心となり、「ヤマト王権」を「律令国家日本」へ作り変えるという一大事業が実施されていた。「藤原氏」の祖先神としては、「中臣氏」時代の祖先神である「天児屋根命」では都合が悪かった。なぜなら、「天児屋根命」は「天照大神」が隠れた「天岩戸」の前で祝詞を奏した神、つまり「祭祀」に関係する神であって、「政りごと」を行う神ではなかったからだ。それまでの「祭政一致」から「祭」と「政」が切り離され、さらに「政」が「祭」の上に立つ時代に変わろうとしていた。藤原氏は「新たな神」を必要としていた。それが剣神「タケミカヅチ」だったのである。剣神「フツヌシ」でも良かったのではいか? いや、「フツヌシ」では都合が悪い事情があった。「フツヌシ」は「物部氏」と関係の深い神だったからである。また、「春日大社」の社殿が造られた 768 年 は、764 年の「恵美押勝(藤原仲麻呂)の乱」、それに続く「弓削道鏡」の政権掌握があった頃である。剣神「タケミカヅチ」を中心とする「春日大社」を強化することで、藤原一門の再興をはかったものと思われる。

タケミカズチという名前

「フツヌシ」についてはまた「香取神宮」のところで詳しく調べるとして、ここでは、「タケミカヅチ」という名前についてもう少し考えていきたい。

当時の日本はまだ独自の「文字」を持っておらず、自分たちの「ことば」を記録するのに中国の漢字を利用していた。漢字は表意文字である。従って、それぞれの漢字には「音(おん)」があるとともに「意味」を持っている。漢字を使って自分たちの「ことば」を表記する方法としては、「音」を使って漢字を当てはめていく「音読み」と、似た意味を持つ漢字を当てはめていく「訓読み」、さらに「音読みと訓読みの混交」の 3 つの方法があった。「古事記」が「音訓混交」であることは、その序文に記されている。

すべて訓を用いて記述すると、文字が言わんとするところに届かない場合があり、すべて音を用いて記述すると、長々しくて意味がとりにくい。そこで、今、ある場合には一句の中に音と訓とを交えて用い、ある場合は一つの事柄を記すのに、すべて訓を用いて書くこととする。そして、理解しにくい場合には注をつけて意味を明らかにし、事柄の意趣の分かりやすいのには注をつけない。

古事記 小学館「日本古典文学全集 1」口語訳

これに対して「日本書紀」は「漢文」であり、基本的に「訓読み」であるが、「名前」など、どうしても「訓読み」が出来ない場合にのみ「音読み」を使っている。そこで「漢字」の意味から、表現したかった事柄を読み取り、それが出来ない場合に「音」からの解釈を試みれば良いのではないだろうかと考えた。

その観点で「タケミカズチ」について考えてみたい。最初の「タケ」は日本書紀では「武」であるので「勇猛な」という美称であろう。問題となるのは、「ミカヅチ」である。「古事記」の「御雷」は、「御(ミ)」「雷(カズチ)」だから、これは「雷神」である。一方の古事記の「大物主」に連なる方の「ミカヅチ」と日本書紀は同じ「甕槌」で、「甕(ミカ)」+「槌(ヅチ)」だから、単純に考えれば「甕(かめ)と槌(つち)の神」ということになる。

大和岩雄氏は吉井巌氏の「甕の神」という概念を発展させて、つぎのように述べている。

吉井巌は「タケミカヅチノ神」(『天皇の系譜と神話・二』)で、甕は神の依り代なる聖器であったため、甕そのものも勢威をもつものとみられたのであり、したがって「タケミカヅチノ神が<ミカ>の勢威、もしくは<ミカ>に宿るものの勢威を神格化した存在であったと言う推定は、十分に根拠のある推定」であるとみなしている。私もそのような見解を『日本古代試論』でのべたが、このような甕の「勢威」つまり霊力が、「御雷」ともかかれるのである。つまり「雷(いかづち)」と「甕槌(みかづち)」の「イカ」と「ミカ」は同義であり、「厳(いか)」と書かれることがあるのも(「厳」は「勢いが激しいさま」を表す)、甕は荒ぶる神をとじこめることによって、それ自身、荒ぶるものでもありうるからである。

大和岩雄「鹿島神宮」、谷川健一編「日本の神々 神社と聖地 11(関東)」白水社 (2000)

これに関連して、大和岩雄氏は大きな壺が埋もれていた「扶木抄」の話や海の中に「甕島」という小島があり、ここにも壺があったという「鹿島神宮伝記」の話を紹介しており、鹿島に「『甕(みか)』の伝承が多いのは鹿島神が海の大神として船にかかわるからであろう」としている。

さらに、大和氏は、この「甕の神」が「タケミカヅチ」の元々の姿で、剣神「タケミカズチ」は後で藤原氏用に創作され付け加えられたとし、「鹿島の神社が、藤原氏の氏神タケミカヅチを祀る神社に大きく変わったのは、大和国の春日の地へ鹿島の神が香取神とともに遷幸したあとである」と「日本の神々 神社と聖地 11(関東)」の「鹿島神宮」の項で書いている。

「甕の神=タケミカヅチ」だとすると、「火之迦具土神(ヒノカグツチノカミ)」に関係して生まれた神々の系譜の中に収まることにそれほど違和感がない。ここに出てくる神々は、金山毘古神(カナヤマヒコノカミ)、金山毘売神(カナヤマヒメノカミ)といった「鉱山の神」、波邇夜須毘古神(ハニヤスヒコノカミ)、波邇夜須毘売神(ハニヤスヒメノカミ)といった「土の神」、「水の神」である弥都波能売神(ミツハノメノカミ)、「生成」の神である和久産巣日神(ワクムスビノカミ)、岩・石を分かつ石析神(イワサクノカミ)、根を分かつ根析神(ネサクノカミ)、石の筒の神格化である石箇之男神(イワツツノオノカミ)、「甕の神」である甕速日神(ミカハヤヒノカミ)、「樋の神」である樋速日神(ヒノハヤヒノカミ)である。それに、書記では闇龗と記される闇淤加美神(クラオカミノカミ)、書記では闇罔象の闇御津羽神(クラミツハノカミ)の「水」の神が加わる。同じ「甕」の字を持つ「甕速日神」もそこに入っている。これらの神々が「製鉄」「刀の鍛造」と関連しているという説もある。たしかに「鉄」に関係する素材や道具が並んでいる。最後の 2 つの水の神には頭に「闇」という字がついている。これがなんの事か分からなかった。ところが、柴田広武氏の「産鉄族オオ氏」を読んでいて愕然とした。なぜなら、そこに「『クラ』とは『採鉱・製鉄』に従事した谷のことであって、もはや一般のタニ(谷)とはちがう意義内容をもつものであり、むしろそれは製鉄場のことであった」と書かれていたからだ。つまりここに書かれているのは「土」「水」「石」「製鉄の道具」「製鉄場の水」などの神々なのである。これについては、別なシリーズ「鉄に魅せられた神々」で説明したいと思っている。なお、古事記が述べる、もう一つの「意富多多泥古(オホタタネコ)」の父として「大物主」に連なる系譜については、はっきり言ってよくわからない。

ここまで「鹿島神宮」は中臣・藤原氏との関係で発展し、祭神である剣神「タケミカヅチ」が藤原氏用に創作されたのではないかという話をした。これに関係して、実は「元鹿島の宮」と称する神社が別に存在するのである。それは「北浦」を隔てた「潮来」にある「大生(おう)神社」である。これについては、後ほど「訪問記」を含めて書いていくことにして、次項では、もう少し「鹿島神宮」に関して残る疑問について考えてみたい。それは、「神宮の場所がなぜヤマトから遠く離れた鹿島だったのか?」という疑問と、「なぜそこに中臣氏がいたのか?」という疑問である。

(改訂2023/08/04)