鹿島は鉄の産地

慶雲元年(七○四)に、国の司(つかさ)采女(うねめ)の朝臣が、鍛佐備(かぬちさび)の大麿らを連れて、若松の浜の砂鉄を採って、剣を造った。ここから南、軽野の里の若松の浜に至るまで、三十余里ほど、ここは皆松山である。伏令(まつほど)・伏神(ねあるまつほど)を、年ごとに掘る。その若松の浦は、つまり常陸・下総二つの国の境である。安是(あぜ)の湖にある砂鉄は、剣を造ればとてもするどい剣ができる。しかしながら香島の神山であるから、容易に入りこんで松を伐ったり鉄を掘ったりすることはできない。

常陸国風土記 小学館「日本古典文学全集 5」口語訳

これは「常陸国風土記」の「香島郡」の中の文章である。この「若松の浜」というのは「神之池」の南東に広がる神栖町・波崎町の海岸の丘陵部である。ここから砂鉄が採れたというのだ。「鍛佐備」の「鍛(かぬち)」は「金打ち」の意味だから、砂鉄を原料に「鍛造」して刀を作ったことになる。砂鉄の品質がいいのでとてもするどい刀ができたという。なんと現在、製鉄所がある「鹿島」は古代から鉄の産地だったのだ。

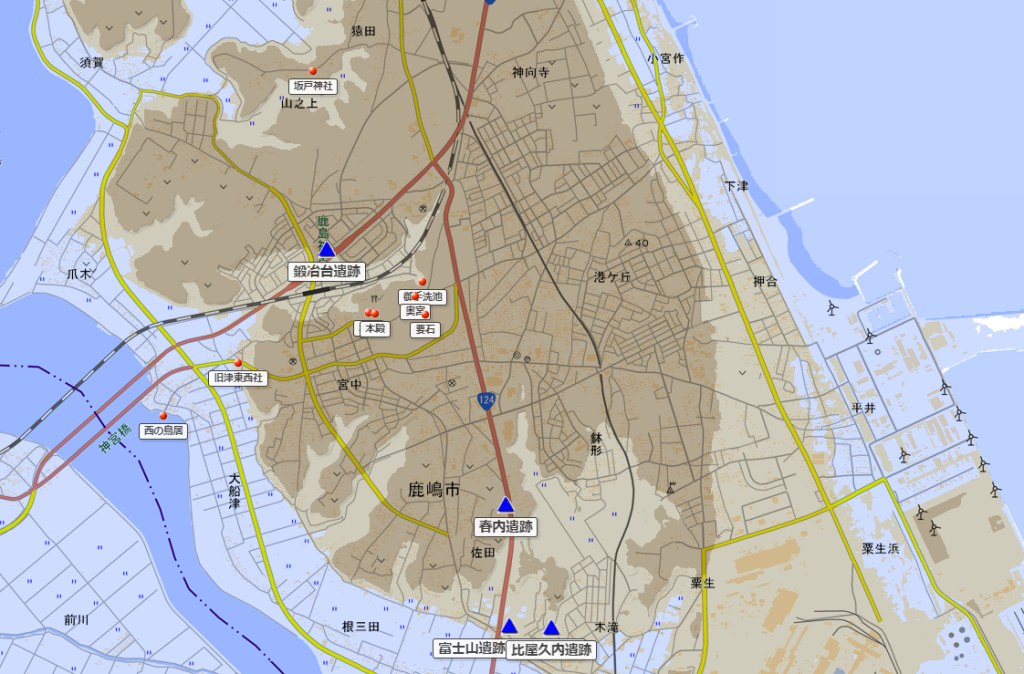

周辺から製鉄の遺構が発見されている。「鹿島デジタル博物館」によれば、「鉄の製造は、砂鉄から鉄を造る “ 大鍛冶 ”と、鉄を加工して製品にする “ 小鍛冶 ” とがありますが、鹿嶋市の南東部には、大鍛冶の遺跡であると考えられる遺跡と小鍛冶の遺跡と考えられる遺跡が存在しています」とし、浜で取った砂鉄から鉄を作る「大鍛冶」として「比屋久内(びゃくうち)遺跡」、鉄を鍛造して刀などの鉄製品を作る「小鍛冶」として「春内(はるうち)遺跡」(7 世紀後半のものと推定)を紹介している。「2.香取海の地図」で紹介した「奈良県文化財研究所」の「文化財総覧WebGIS」を用いて、「古代以前」「飛鳥」「奈良」時代の製鉄遺構を抽出し、香取海の地図に取り込んだのが図 5-1 である。青い三角が製鉄遺跡、赤丸が鹿島神宮関係の史跡である。「鹿島神宮」の南、鍛造を行っていた「春内」は台地の上、砂鉄から鉄を作っていた「比屋久内」は「香取海」の海岸付近の斜面にある。

「比屋久内遺跡」は奈良時代の製鉄遺跡だとも言われているが、その全容は明らかになっておらず、昭和 56 年発掘調査では平安時代の製鉄炉が検出され、「谷から吹き上げる風を利用した半地下式の構造の炉を持つ ”たたら製鉄” 遺跡と考えられており、出土した鉄くず(鉄滓)を科学分析したところ、砂鉄が原料であった」とのこと。また「春内遺跡」は平成 5 年に発掘調査が実施され、古代(7 世紀末頃)の鍛冶工房跡(19 軒)が発見され、東西約 29.4 m、南北約 5.5 m の長さの大きな鍛冶工房跡(連房式竪穴工房跡)があり、「長方形の形に地面を浅く掘り込んだ構造で、5 つの房から構成され、床面には全部で 21 基の炉が見つかりました。房全体からみると鍛冶炉は南北 2 列にほぼ等間隔で並んでいます。炉に風を送るための羽口が装着されたままの炉や、操業時に鉄床(かなどこ)として使用したと思われる台石が、据え付けられたままの状態で見つかっています」とのことである。「鹿島神宮」にある直刀「韴霊剣」はここで造られたのかもしれない。

現在では世界で大量に採取される鉄鉱石を製鉄原料としているが、日本では鉄鉱石の採取量は少ない。一方、砂鉄は日本の各地で産出される。もちろん、現在の鉄の生産量に比べれば圧倒的に少ないが、古代では重要な製鉄原料であった。「香島の神山であるから、容易に入りこんで松を伐ったり鉄を掘ったりすることはできない」という記述から考えると、砂鉄や燃料・還元剤としての松を使えるのは「鹿島神宮」の関係者に限られており、「神宮」自体が鉄の生産に係わっていたと考えられる。この様に鹿島が鉄の産地であることが、鹿島に「神宮」を作った理由として考えられる。しかし、砂鉄が採れるところは他にもあるから、「神宮」建設の動機としてはそれほど強いものではない。

鹿島は香取海の出入口に位置する

重要なポイントと考えられるのが、鹿島の位置だ。広大な「香取海」の東の端にあり、鹿島灘は太平洋に面している。「香取海」は船での移動に適していた。当時は東京の湾岸地域はかなりの部分が水没していたし、「印旛沼」も「香取海」と繋がっていた。従って「東京湾」→「印旛沼」→「香取海」というルートが存在した。これらは内海やラグーンであり、古代の原始的な船でも安全に航海できた。房総半島を回るルートは数々の海の難所があり、移動には適さなかった。「大原」から「勝浦」の海岸には難破した船が打ち寄せられたという場所が数多くある。また東京湾の入り口、「走水(はしりみず)」として知られる「浦賀水道」は潮の流れが速い難所で、「ヤマトタケル」が「弟橘媛」を失ったところでもある。「香取海」を通ってその端の鹿島に至り、さらに鹿島灘からは船で東北の沿岸地域に出ることができたのである。

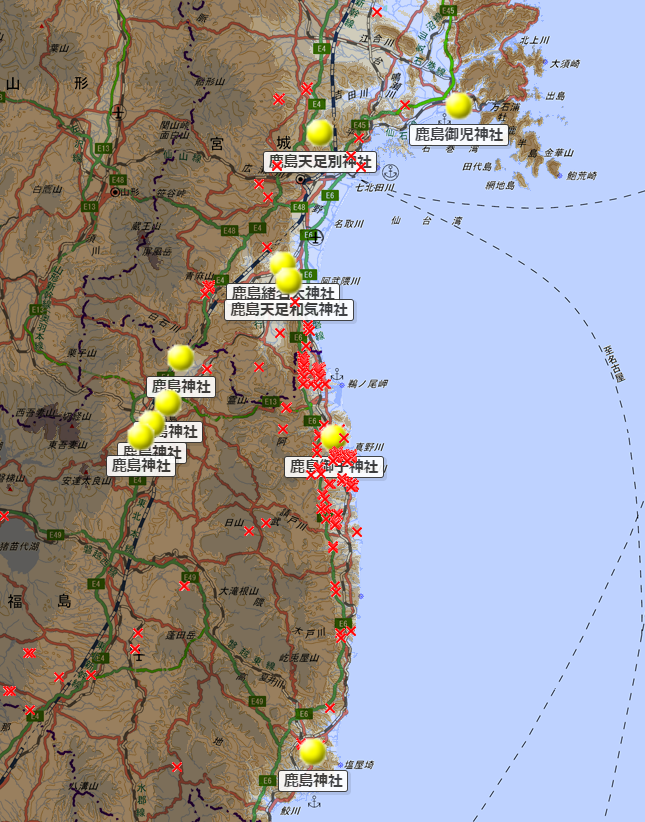

平安時代中期の延長 5 年 (927 年) にまとめられた「延喜式」の巻九・十に名前が載っている 2861 の神社を「延喜式内社」という。谷川健一氏は著書「白鳥伝説」に、「式内社は陸奥国百座、出羽国九座で陸奥国が出羽国に比べて断然多い。そこで目立つのは陸奥国の式内社に鹿島神社が多数ふくまれていることである」と書き、黒川郡(宮城県)の「鹿島天足別(あまたらしわけ)神社」、亘理郡(宮城県)の「鹿島伊都乃比気(いつのひけ)神社」「鹿島緒名太(おなた)神社」「鹿島天足和気神社」、信夫郡(福島県)の「鹿島神社」、磐城郡(福島県)の「鹿島神社」、牡鹿郡(宮城県)の「鹿島御児神社」、および行方郡(茨城県)の「鹿島御子神社」をあげている。

「苗裔神(びょうえいしん)」という言葉がある。神社において親子関係にある神が祀られる場合、子に当たる神のことで、「御子(みこ)神」ともいう。「鹿島神宮」の「苗裔神」は「日本三大実録」の貞観八年(866 年)の条に 38 社が陸奥国にあり、その内訳は、菊多郡 1、磐城郡 11、標葉(しめは)郡 2、行方郡 1、宇多郡 7、伊具郡 1、亘理郡 2、宮城郡 3、黒川郡 1、色麻郡 3、志太郡 1、小田郡 4、牝鹿郡 1 となっている。数が多いので「苗裔神」には式外社も含まれているだろう。とくに磐城郡と宇多郡での「苗裔神」の多さが目を引く。磐城郡は、現在のいわき市の一部で四倉と小川および平の北部、宇多郡は、現在の相馬市と相馬郡新地町にあたる。これらの「苗裔神」は太平洋に偏っている。菊多、磐城、標葉、行方、宇田、亘理、宮城、黒川、牝鹿はみな海岸に沿った地である。「苗裔神」が具体的にどの神社かは示されていないので、「鹿島」の名のつく式内社のみを地図にプロットしたのが図 5-2 である。福島浜通りを北上し、亘理郡で二手に分かれ、一つは「阿武隈川」に沿って南下、もう一つは「仙台」を通り「牝鹿半島」へと伸びている。

このように「鹿島の神」は海岸に沿って陸奥国に進出している。これはいった何を意味するのか? 海岸に沿っている理由は、「当時船による交通が安全で便利であったからにほかならない」と谷川氏は言う。進出したといっても、その場所は無人の地域ではないだろう。当時の陸奥は「蝦夷」が住む地域である。そこへ剣の神「タケミカヅチ」を奉じる人々が、いわば「武装植民」の形で進出していったのだと考えられる。

蝦夷との戦い

「蝦夷」は「えぞ」ではなく「えみし」と読む。「日本国語大辞典」によれば「上代、東部日本に住む中央政府に服さなかった部族。「人」の意のアイヌ語 emchiu enchu に由来する語で、アイヌをさすとする説と、特定の異種族ではなく中央政府に服さなかった東部日本の住民をさすとする説がある」とされている。この「蝦夷」がなんだったかは難しい問題なのでひとまず置くとして、「陸奥」ばかりか「常陸」も古代、蝦夷の跋扈(ばっこ)する地だったことは「常陸国風土記」の記述からみても間違いない。

「日本書紀」の大化元年(644 年)「東国国司への詔」の中につぎのくだりがある。

辺境の国で、近くに蝦夷と境を接する場所では、その武器をすべて集めて数をしらべたうえで、もとの持ち主に仮託せよ。

日本書紀(3) 小学館「日本古典文学全集 4」口語訳

「蝦夷との戦いにそなえて、確保できる武器の数を把握せよ」というのだ。各地で蝦夷との紛争が激化していることをうかがわせる文章である。この「辺境の国」の中に常陸国も含まれている。そして鹿島が「神郡」となったのはこの 4 年後のことである。このように「鹿島神宮」は、「蝦夷」に対する防衛拠点としての位置づけを持つ。だが、単に「防衛」では終わらない。先ほど述べたように、「武装植民」船団の発進基地としての機能も果たしているのだ。

「東国国司への詔」から 15 年後の斉明天皇 5 年(659 年)、大和朝廷の本格的な蝦夷地への進出が始まっている。

夏四月に阿倍臣は[名を欠く]船軍百八十艘を率いて蝦夷を討伐した。齶田(あぎた)・渟代(ぬしろ)二郡の蝦夷はこの船軍を遠望して怖じけづき、降伏したいと願い出た。

日本書紀(3) 小学館「日本古典文学全集 4」口語訳

遠征の目的地は齶田(秋田)・渟代(能代)とあるように日本海側だが、大和岩雄氏は「その本格的進出の港こそ鹿島である。この地は外洋に出る港として適していた」とする(白水社「日本の神々 神社と聖地 関東」の「鹿島神宮」の項)。しかし、阿倍比羅夫(あべのひらふ)の軍についていえば日本海側を北上したとするのが自然であろう。一方、それとは別に陸奥へ向けて鹿島から太平洋側を北上した軍があってもおかしくはない。

「続日本紀」延暦七年(788 年)三月辛亥の条につぎの記事がある。

[天皇はつぎのように]勅を下して、東海・東山・板東の諸国の歩兵と騎兵五万二千八百人余りを徴発して、来年三月までに陸奥国多賀城に集結させた。その兵士に指名するについては、まず前回[の征討に]従軍して実戦を経験し、[しかも]勲位に叙せられた者と、常陸国の神賤をすべて徴発し、その後に他の人々のうちで弓射や乗馬に堪能な者を選び指名させた。 直木孝次郎ら訳註 続日本紀4 平凡社「東洋文庫 548」

「蝦夷」との戦は激しさを増し、いよいよ一大決戦を行うために、宮城県の「多賀城」に兵を集めたという。この際、各地から歩兵・騎兵を徴発するのだが、その指名に当たり優先順位を設定している。まず「実戦経験者で勲位に叙せられた者」、そして二番目になんと「常陸国の神賤」が挙げられている。「神賤」とは「古代の神社に隷属し、田畠の耕作、調度品の製作、その他雑役に従事していた賤民のこと(「国史大事典」)」で、いわば神社が持っている奴隷である。「常陸国の神賤」とは「鹿島神宮」が持つ「神賤」である。

古井哲氏は「神郡と征夷ー鹿島・香取郡の性格」(千葉県の歴史 46 1-21, 1994-10-31)の中で、「続日本紀」によれば、「鹿島社には神戸とは別に多数の神賤が設置されていたことがうかがえる。」記載の人数を単純に加えても、「その数は天平宝宇~宝亀年間に一一四七人にのぼる。このことは、七世紀末の良賤制の成立期に大半が公民化され、神社の雑役労働などは神戸に委ねられていったにもかかわらず、鹿島社の神賤は例外的に八世紀半ばまで残存した唯一の例であるという。…(中略)…鹿島社が良民の神賤化をはかろうとすることは、律令国家の公民化政策と対立することになる。にもかかわらずこれを容認していることは、特別な政策的意図が作用しているものと考えられる。それは神社の経済的基盤である神戸とは別に設置されていることからも、神戸とは異なった固有の役割が存在しているのである。…(中略)…このように神賤は征夷との関係で、重要な役割を果たしていたのである。なおこの鹿島の神賤集団が陸奥国内の苗裔神成立に深く関与した可能性も大いにあろう」と書いている。私は、「鹿島神宮」は兵士のトレーニングセンターで、送り込まれてくる賤民を兵士として訓練し、「武装植民」の為に陸奥に向けて送り出していたのではないかと考えている。「神賤」はすでに十分に訓練された「兵」なので、「多賀城」に向けての兵士選定の際に優先度が高かったのではないか。

苗裔神と製鉄遺跡との関係

「苗裔神」を始めとする陸奥進出の動機はなんであろうか? いろいろなものが考えられるだろうが、「鉄の確保」が一つの重要な要素になっていると私は思う。前掲の陸奥国にある鹿島神宮の「苗裔神」神社(式内のみ)の位置を表す図 5-2 に製鉄遺構の位置(赤の×)を重ね合わせたのが図 5-3 である。「苗裔神」を祭る神社の側には製鉄の遺構があることが多い。特にそれが顕著なのは、行方郡の「鹿島御子神社」の南にある「金沢地区製鉄遺跡群」(南相馬市原町)と「鹿島御子神社」と「鹿島天足和気神社」の間にある「武井地区製鉄遺跡群」(相馬郡新地町)及び「大坪地区製鉄遺跡」(相馬市)である。これらは 7 世紀後半から 9 世紀後半のものと推定され、それぞれ 123 基、22 基、及び 13 基の製鉄炉が発見されている。古代の大規模製鉄コンビナートが「苗裔神」神社の周辺に造られていたのである。これらは「多賀城」に兵を集めた「蝦夷」との一大決戦を始めとする「蝦夷との戦争」と深く関係するものであろう。さきほど「トレーニングセンター」と書いたが、製鉄に関しても神宮内で技術者や職人を養成し、送り込んでいったのではないだろうか。

「古代における鉄と神々の関係」を調べていけば、隠された歴史も含め様々な事柄が明らかになるであろう。そんな予感がする。ただし、その探索には相当の時間がかかり、調査も広範囲になる。この「香取海を巡る神々」の中ではとても収まりきらないだろう。そこで、別に「鉄に魅せられた神々」というテーマを立て、その中で少しずつ書いていこうと考えている。

(2023/08/08)