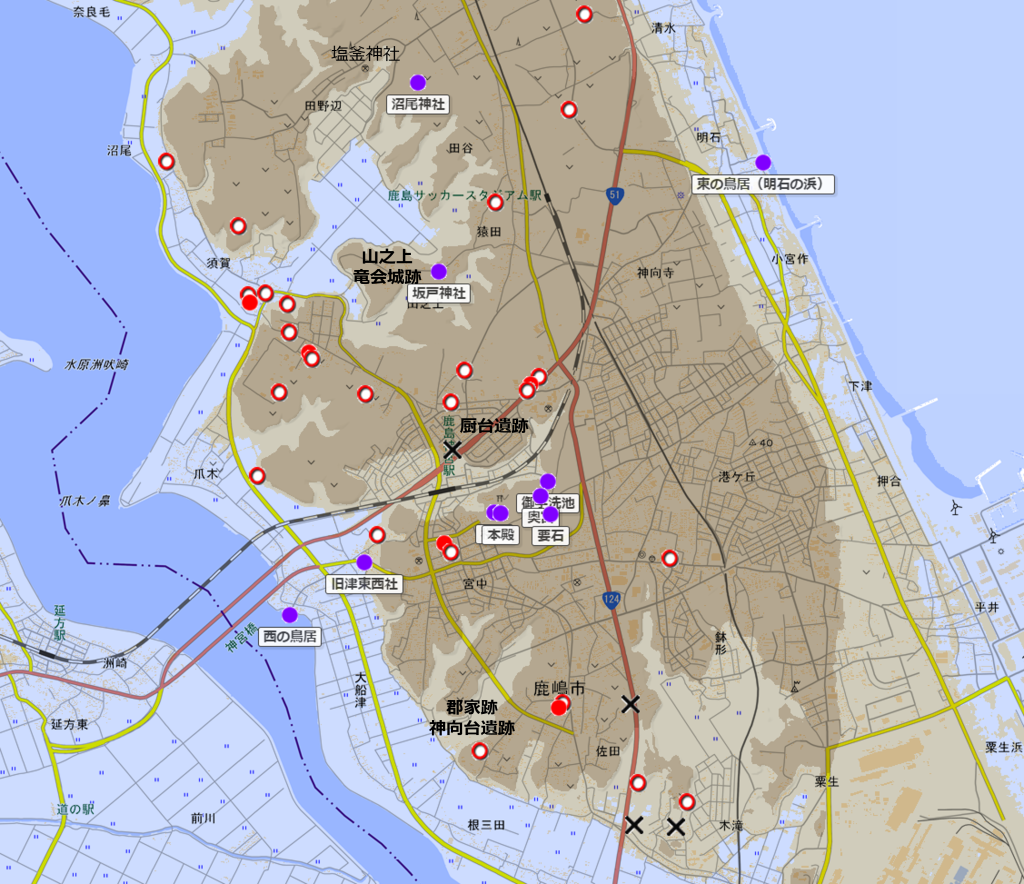

「坂戸神社」と「沼尾神社」は鹿島神宮の境外摂社(本社の祭神と縁故の深い神を祀った境外にある神社)である。位置関係を図 7-1 (汀線=標高 5 m)に示した。鹿島神宮の北に位置し、サッカースタジアム駅のちょうど西側に、北浦に突き出した岬が 2 つ南北に並んでおり、それぞれの台地の上に神社がある。北から「沼尾神社」「坂戸神社」である。

(青丸:神社関係、赤丸白抜き:古墳、赤丸塗りつぶし:前方後円墳、×:製鉄遺跡)

「常陸国風土記」では「天の大神の社」・「坂戸の社」・「沼尾の社」の三社を合わせて「香島の天の大神」というとあり、三つの社がセットになっていたようだ。現在の祭神は、「坂戸社」は「中臣氏」の祖神である「天児屋根命(アメノコヤネノミコト)」、「沼尾社」は「香取神宮」と同じ「経津主大神(フツヌシノカミ)」である。

豊郷地区まちづくり委員会が発行している「豊郷ものしりマップ」に詳しい地図が出ている(図 7-2)。

その社の南に、郡の役所がある。社の北は沼尾の池である。古老が言ったことは次のようである。神代に、天から流れて来た水沼である。生えている蓮根は、匂いと味がひじょうに珍しく、甘いことといえば他所の産物に比べるものがない。病んだ人が、この沼の蓮を食えば、早く治って効き目がある。鮒と鯉がたくさん棲んでいる。以前に郡の役所の置かれた所であって、たくさん橘を植えてある。その実はおいしい。

常陸国風土記 小学館「日本古典文学全集 5」口語訳

「風土記」は「沼尾の池」について詳しく記述している。この池は「沼尾神社」の西側にあった「田谷沼(田野沼)」であり、かなり大きな沼だったらしい。椙山林継氏の「鹿島神宮」(「風土記の考古学 1 常陸国風土記の巻」)によれば、「この田野沼は現在はほとんど水田となっているが、中世には沼尾氏がこの地にあって霞ヶ浦地域の塩を舟運によって各地に出荷していた。田野沼の北側には塩釜神社も祭られている。この沼尾氏は土地の隆起によって、田野沼に舟が入らなくなったので、西の北浦岸、塚原へ移った」そうだ。

「沼尾の池」周辺が「以前に郡の役所(郡家 コラム 2 を参照)の置かれた所」とある。「郡家」は神社に近いところにあるのが通常なので、「鹿島神宮」の古い形態が「沼尾神社」だったのではないかとも考えられる。

「神社の祭神が、初めから現今の地に祭られたのではなく、各地を廻られて来たという伝承はかなり一般的である。鹿島神も沼尾社のところまでは香取神と共に来られた。あるいは神野の跡宮から移られた。また北浦を舟で南下し、外海に出、明石の海岸に上陸され、沼尾を経て現在の地に鎮まられた、等々の伝承を持つ」と椙山氏は書いている。また「東の鳥居」は「明石の浜」にあるが、この位置だと「鹿島神宮」から外れており、むしろ「坂戸神社」の鳥居といってもよい位置にある。さらに「天の大神の社」・「坂戸の社」・「沼尾の社」と言うように、「坂戸社」の方が「沼尾社」よりも先に書かれているので、より重要な存在だったのではないかという大和岩雄氏の説もある。

「社」の南にあると書かれる新しい「郡家」に関しては、「鹿島神宮」から南約 1.5 km のところにある「神野向遺跡」(図 7-1) で昭和 56 ~ 63 年に調査が行われ、郡庁内郭・厨家相当施設・正倉院等で構成される 8 ha にもおよぶ大規模な「郡家跡」が発見されている。本田勉氏の「鹿島の郡衙」(「風土記の考古学 1 常陸国風土記の巻」)によれば、建物構造・配置、そして出土遺物から「郡衙=郡家」が営まれたのは 3 時期に及び、第 1 期は 710 年代に開始され、続いて第 2 期が 8 世紀後半に始まり、第 3 期は 9 世紀終末あたりで廃絶されたと考えられている。

では、古い「郡家」はどこにあったのか? 本田氏は次の様に書いている。「旧郡衙の候補としては、古来より比定地として大字山之上の竜会城跡・田野辺の南、大門坂台地の二個所が挙げられてきた。いずれも田谷沼へ入る開口部の両台地に位置し、これを完全に否定することはできない。しかし、筆者は、沼尾神社の周辺地域を郡衙跡と考える。地域をより限定するならば、田谷沼の最も奥、大字沼尾原、沼尾神社より北約百メートルの地域である。この近くには原大空地山と呼ばれるところもある。『原(はら)』も『原大空地山(はらだいくうちやま)』も文字通り原っぱである。…(中略)…『原』も『原大空地山』」もかつては広大な面積を有する官衙であったのではないかと推測されるのである。」

「竜会城(りゅうかいじょう)」は図 7-2 にあるように、[坂戸神社」の西側の台地の先端にあった中世の「城」で、築城半ばにして廃城になったと伝えられているところ。「大門坂台地」は「大門遺跡」の辺りである。「鹿嶋市内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書」によれば、「竜会城」「大門遺跡」ともに旧郡家跡に直接かかわる遺構は検出されなかったようである。「大字沼尾原」は図 7-2 で言えば、「沼尾神社」の左にある空き地風のところだろう。

では、「坂戸神社」に行ってみよう。県道 242 号線を北上し、「銀杏通り」を渡ったつぎの小さな交差点を左折、山道を上がっていくと左手に「坂戸神社」の案内がでる。小道を入ると、それほど歩かないうちに小さな鳥居の前に出た。両側に説明板が立っている。私の他に参拝する人は誰もいない。かつては、鹿島地区の三社めぐりで訪れる人も多かったとのことだが……。森の中の神社である。木々に囲まれて「社」がある。

「坂戸」の名前の由来はなんだろう?「坂」の語源は「境」とのこと。大和岩雄氏は「鹿島神宮」(日本の神々 神社と聖地 11)の中で、「角川古語大辞典・第二巻」の「古くは坂はある地域と他の地域の境界であり、これを越えると異郷と考えられた。そこには境を守る神がいて交通の妨げをなすとされ、通過のときには手向けを捧げて安全を祈願する習俗があった。海界(うなさか)・磐境(いはさか)など平面的な境界、すなわち境の意に転じたものが複合語中に見えるのは、このような考え方に基づく」を紹介し、さらに「『戸』は『門』と同じである。鳴戸(なると)、瀬戸、山門(やまと)、水門(みと)など、戸と門は同じ意味に用いられている。…(中略)…坂戸の場合は異郷エゾ地である。坂戸の神とは、異境の入り口にある神の意であろう。『坂戸』と書く地名が、吉田東伍の『大日本地名辞書』によると、陸前・常陸・上総・武蔵・相模・越後の地名である点からも、この地名の意味が推察できるのである」と書いている。

実は、私の近所の「袖ケ浦市」に上総の「坂戸神社」がある。袖ケ浦公民館・図書館の中央にあるこんもりとした丘の上に神社があり、かつてはかなり深い「入り江」だったところの「入り口」に位置する。おそらく、昔は島だったと思われる。確かに、ここも「境界」にある神社である。

つぎの「沼尾神社」だが、車で北側から入ろうとしたが、うまくたどり着けなかった。東側から入るのが正解のようだ。神社には行けなかったが、面白いことに気づいた。「沼尾神社」の東側の集落が「猿田」という地名なのだ。さらに、「坂戸神社」の東側、図 7-1 にも書かれているが、ここも「猿田」である。この地域は「猿田」という名字の人が多いところでもある。「猿田彦大神」と関係があるのだろうか? 図 7-2 の 2 の「熊野神社」が猿田の鎮守社だと「豊郷ものしりマップ」に書かれてあった。祭神は「猿田彦大神」かと期待してマップの説明を読んだが、予想に反し「伊弉諾尊(イザナギノミコト)」と「伊弉冉尊(イザナミノミコト」であった。

以前「銚子」から利根川沿いに歩いていたとき、「猿田彦大神上陸の地」という碑を見つけた。その場所は銚子市森戸町である。それによれば、そのあたりは昔「鳥見の海」という入江で、そこに「猿田彦大神」が上陸したとの伝承があるとのこと。さらに、これは後日調べた情報だが、そこより南に 6 km ほど行った丘の上に「猿田神社」があり、その周辺にも「猿田」姓の人が多く住んでいるとのことだった。ここの祭神は「猿田彦大神」「天鈿目命(アメノウズメノミコト)」「菊理媛命(ククリヒメ)」の三柱である。「銚子」と「鹿島」、離れているように思うが「香取海」を舟で渡ればそんなに移動は大変ではないだろう。同時期に「猿田一族」が渡ってきたと考えてもおかしくない。

最後にもう一つ面白い話を紹介しよう。この「坂戸神社」と「鹿島神宮」の間、JR の線路のすぐ北に「厨台(くりやだい)」という住宅地がある。その開発時に多くの遺跡が発見された。これが「厨台遺跡群」である。前述の椙山林継氏の「鹿島神宮」によれば、ここから「左・右・申田」と刻まれた石製紡錘車や「中臣宅成」と墨書された土師埦などが出土したとのこと。椙山氏は次の様に書いてる。「こららのうち特に注意を引くのは『申田』の文字である。鹿島神宮に古来神璽と言われて保存されている大和古印の印文が『申田宅印』であり、これとの関係が考えられる。この印は鶏頭鈕の鋳銅印で、総高四・四センチ、印面三・九センチ角、多少反りを持つ、鈕頭部の幅一・九センチ、厚さ八ミリ、印面文字の刻込約四ミリ、典型的な大和古印で、社伝では光仁天皇の宝亀九年(778)朝廷より鹿島神宮に奉納され、大宮司大宗は正殿に奉安したが、平城天皇の大同二年(807)神託によって大宮司清持が上洛し、その神託のことを上奏したところ、天皇から以後鹿島神宮の神職任符(神職を任命する状)に押すように勅があった。そこで明治維新まで押捺された。…(中略)…印文の申の字の中央線尾が右に曲げられているが、厨台遺跡出土の石製紡錘車の文字も同じく曲げられて、非常に良く似ている」。

この銅印と紡錘車の写真を下のリンクから見ていただきたい。銅印については、「申田」は「神田」で、神官の私印であろうという説もある。また、紡錘車は「申田」「左」という文字が読め、側面にも「右・左」の文字があるとのこと。「申」の字の下が曲がっている。「申」も[田」も上に「雨」カンムリが省略されていると神宮の人が言ったと書かれている。「雨」カンムリをつければ「電」「雷」だ。さて、これをどう考えるか?

墨書された土師埦の「中臣宅成」は「名前」であると考えられている。「宅」は「家」の意だから、銅印は「申田家の印」とするのが自然だろう。紡錘車とは糸に撚りをかけるための道具で、多くの刻銘入りの紡錘車が出土している。刻銘は地名・人名であることが多いとのことなので、この「申田」も地名・人名ではないか。素人目には「電」「雷」と考えるより、近くにある「猿田=申田」を考えるのが自然ではないかと思うがどうだろう? 今後の研究が待たれる。

椙山氏は「鹿島神宮」の最後をつぎにような文で締めくくっている。「神の社の周囲で、現在明らかになっているのは五世紀の祭祀遺跡の集中、そして六世紀には鹿島型とも言える特徴ある手捏ね祭器群、そして十世紀から十一世紀にかけての大規模な祭祀関係の役所である。こうしてその間にある風土記の時代も徐々に明らかにされつつある。」この「手捏ね祭器」については、次の「大生神社」のところで考えていきたい。

と書いて、「角川日本地名大辞典」見ると、現在の「猿田」という地名は、「『風土記』に見える寒田、『サムタ』で『サンタ』と変わり猿田の字をあてられた」とあった。一方、銚子市の方は「古くは作田と称した」とある。「寒田」については「香取海を巡る神々 3.鹿島神宮① 訪問記」に書いた。それにしても、語の頭の「サ」は「砂」のことだと思うが「寒田」→「サンタ」→「猿田」の変化でなぜ突然「猿」が出てくるのであろう。謎は深まるばかりだ。

(更新 2023/08/16)