石橋阪大前~昆陽宿

昨日は「石橋サンロード」にあるお蕎麦屋さんで一杯飲みながら夕食。「池田」のお酒では「呉春」が有名だがかなり甘口、店主おすすめの「能勢」の辛口「秋鹿」が好みだった。8:01、昨日のゴール地点から「歩き旅」を再開。今日は「昆陽宿」を経て「西宮宿」へ、ここも有名な日本酒のまち。その「酒蔵通り」で友人と飲む予定だ。

「阪大坂下」の交差点を直進(南下)する。道は次第に西向きとなり、「阪急宝塚線」の線路の前に出る。と、そこに説明板があった。

「旧石橋村の高札場跡」と書いてある。ここは「西国街道」と「能勢街道」の交点。かつては、この辻を多くの人々や物資が行き来したらしい。ここに「高札場」があった。説明板によると、

江戸時代の「石橋村」は「麻田藩青木家」(一万石)の領地。元禄三年(1690)に家数 29 軒、192人、幕末の文久元年(1861)には 24 軒、104 人の人々が暮らしていた小さな村だったようだ。

20 分ほど歩き「中国自動車道」の高架を潜った先に「北今在家公園」があり、その先の「受楽寺」の前に「桂春団治の碑」があった。「三代目春団治」が紫綬褒章を受章したときに、初代・二代目へのご恩報謝の気持ちを形に表そうと「春団治の碑」の建立を発願、後援者と相談したところ、「受楽寺」の住職から境内地を提供されることになったらしい。「池田」といえば「池田の猪買い」の噺の舞台、「二代目春団治」が得意とする演目だった。その縁もあるのだろう。

その先、「箕面川」を越えて「国道 171 号線」に移るのだが、まっすぐ川を渡る歩道橋がある。ところが、「通行止め」になっているではないか! 結局、二等辺三角形の二つの斜辺を大回りすることとなった。

国道に移り、すぐに「兵庫県伊丹市」に入る。

つぎの川は「猪名川」。大きな川で「軍行橋」が架かっている。この名前は、明治 44 年(1911)にここで陸軍の演習が行われ、そのために架けられた橋であることから名付けられたそうだ。

橋を渡っていると、頭上を飛行機が通り過ぎた。ちょうど隣が「伊丹空港」なのだ。

橋から下り、土手道を南下する。川向こうに空港がよく見えた。

土手から離れて西に進む。南北に走る「尼崎池田線」を越えると、「西国街道」の道標があり、そこから坂が始まる。これが「伊丹坂」。

左側に「伝和泉式部の墓」の標識があった。

矢印に従い急な坂道を上っていくと、本来は正面右に墓があったのだろうが、住宅が建っていて大回りしなければいけない。あったのは写真の「五輪塔」である。鎌倉時代後期の造立と考えられるらしい。つまり、平安時代の「和泉式部」とは合わない。「伝」とあるのがくせものなのだ。説明板には「和泉式部は平安時代の有名な歌人で、和泉守橘道貞に嫁いだことから、この名がつけられた。道貞と離別後、藤原保昌と再婚し、保昌が摂津国河辺郡平井(現宝塚市)の人であったことから、この地に供養塔が建てられたのであろう」としている。大河ドラマ「光る君へ」では「泉里香」さんが演じていた恋多き女「和泉式部」、彼女が詠んだ歌にこの先の「昆陽(こや)」が入っているものがある。

津の国の こや (昆陽)とも人をいふへきに ひまこそなけれ 青の八重登

「大鹿」に入り、右側に立派なクスノキ。地名の由来は、大同二年(807)に「坂上田村麻呂」がこの森の中で大鹿を射止めたことによるとされているらしい。

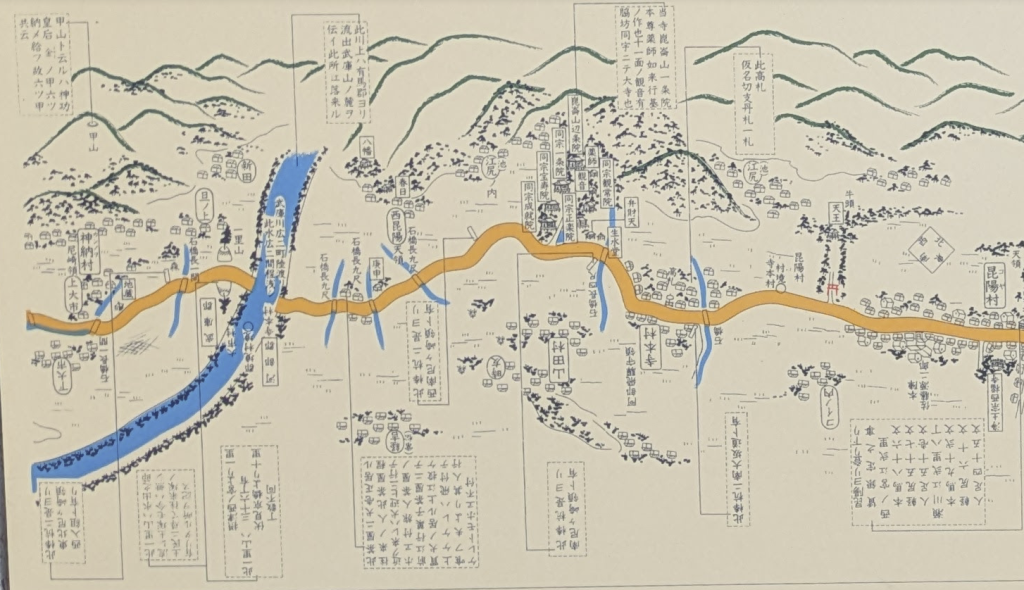

この先の右側が「大鹿交流センター」で、その前に「行程記」を元に描かれた西国街道の地図があった。この「行程記」というのは、毛利藩絵師「有馬基惣太」が参勤交代の藩主のために描いた全 23 帖をさす。「萩往還」「山陽道(西国街道)」「東海道」「中山道」を描いている。ここに掲載されているのは、「山陽道(西国街道)」のうちの「下河原」から「西昆陽」まで。三分割してここに載せておこう。

図 2-1 のように「大阪府」と「兵庫県」の境にある「下河原」から「猪名川」を越え、少し土手沿いに歩いた後、西行して「大鹿村」までやってきた。「猪名川(図ではイナ川)」は「陸渡り」とあるから水の少ないところ歩いたものと思われる。現在の「大鹿交流センター」のある場所(赤丸)は昔は池、前の南北の道が「有馬路(現在の有馬街道)」だ。

その先の村境を越えると「先祖村」、つまり「千僧(せんぞ)」となる。この地名は街道の北にある「昆陽池」「今池」などを造営した「行基」が和銅六年(713)に当地で「千僧供養」の法会を行ったことに由来するとされる。図 2-2 では街道の北に「真言宗安楽坊」が見えるが、現在は「猪野山願成就寺 安楽院」となっている。その先の「天神」さまは今も街道横にある。

宿場町「昆陽(こや)村」に入る。村の手前には石橋があったようだ。

昆陽(こや)宿

宿場の概要はつぎの通り。

- 所在地:現 伊丹市昆陽三―六丁目など

- 位置:瀬川宿から二里、西宮宿へ二里

- 宿の規模:町並七町余、本陣 1、脇本陣 0、旅籠 7(山崎通村大概帳)

- 宿の特徴:西国街道と有馬路の宿。中世から山陽道の宿として機能していた。北には行基によって拓かれた「昆陽池」、西に「昆陽寺」がある。

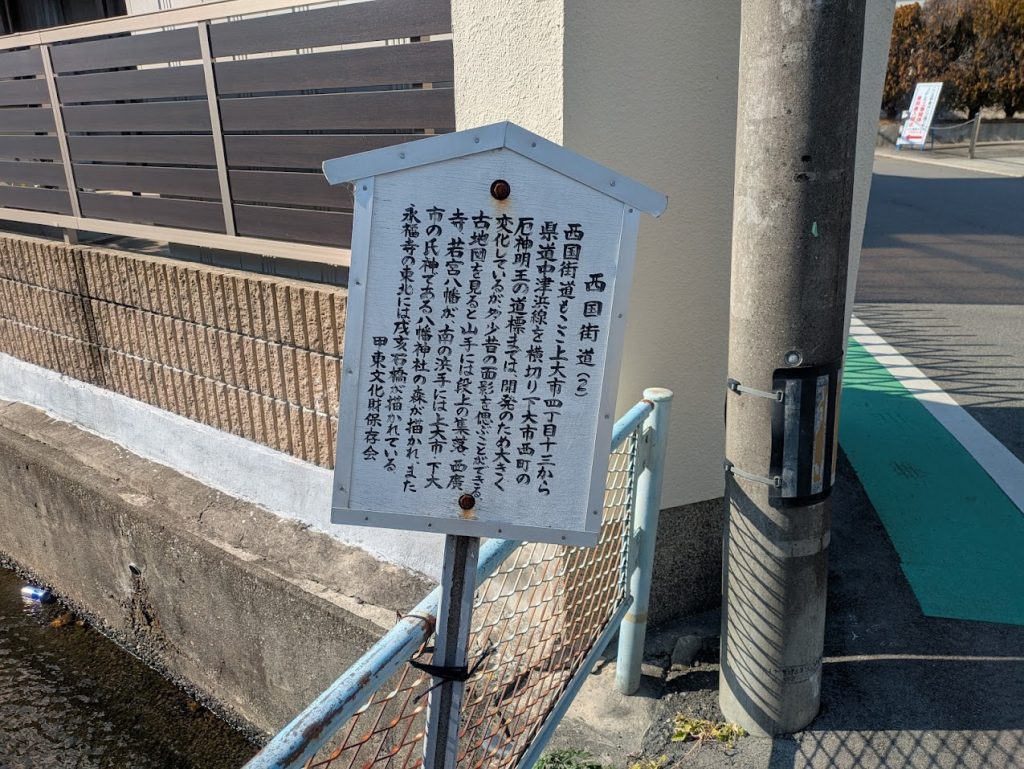

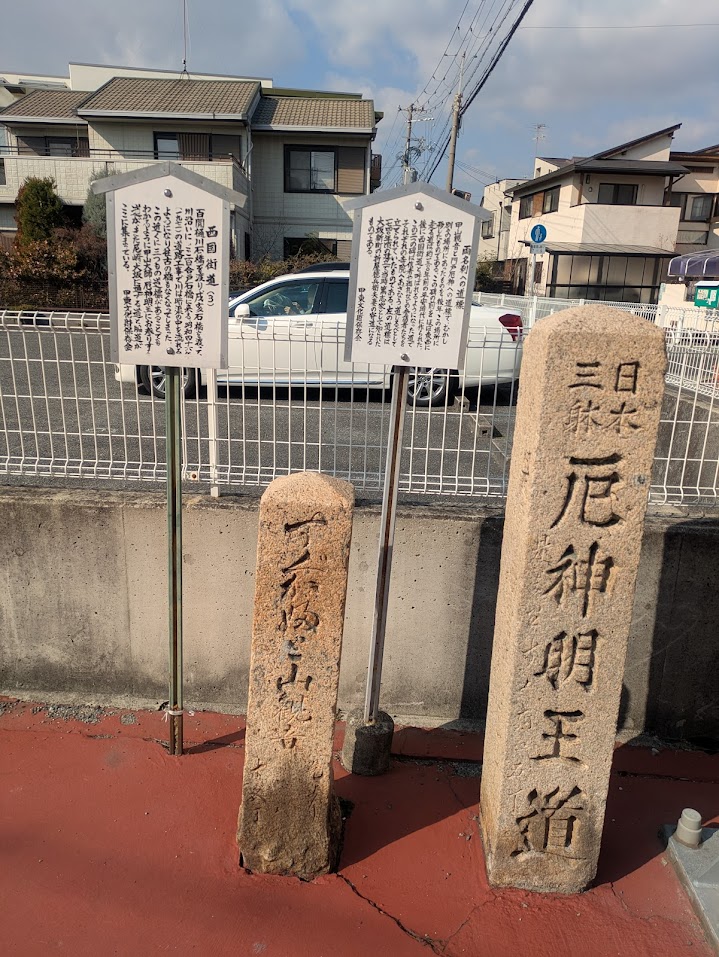

「稲野小学校」の前に「西国街道」の標柱と説明板と「札の辻」から移設された道標があった。「すぐ 西之宮」「すぐ 京都」「すぐ 中山・小濱(こはま)」「すぐ 尼ヶ崎・大坂」と刻まれている。「すぐ」は「まっすぐに進むと」の意味である。

「昆陽宿」の通りの様子は写真 17。

右に「昆陽、昆陽野」の説明板。古代から現在までの歴史を詳しく記している。字が消えそうになっているところをなんとか解読したので載せておこう。

昆陽、昆陽野

昆陽、昆陽野 説明板

昆陽野、猪名野の地は猪名川と武庫川に挟まれた、名勝の地として、万葉にも歌われた。 天平三年、行基菩薩によって昆陽野開発が行われ 昆陽施院、昆陽上池、同下池、長江池、中布施屋池、院前池の昆陽野五池(総称して「昆陽池」という)、昆陽上池溝、同下池溝、昆陽布施屋を創造された。現在昆陽上地、中布施屋池の古名を持つ、昆陽池と瑞ヶ池とが遺る。昆陽野は東は伊丹坂、西は武庫川、北は長尾山間路、南は笠池富松に及ぶ広大な地である。

平安時代昆陽野、昆陽池は多くの詩歌に天下の名勝として謡われた。藤原道長が昆陽寺

に参詣、主膳地畔の猿ヶ山の別邸で供の長算は、「鴎こそ夜がれにけらし猪名野なる昆陽の池水うは氷せり」と詠む(『後拾遺和歌集』)、この昆陽池は主膳池(院前池)を指し、古代昆陽寺はこの池の前にあった。この別荘を嫡子頼通が継ぐ。能因法師はこの昆陽池亭に住み、「昆陽の入道」と呼ばれた。ここで「昆陽池亭五首」の和歌を詠み、白楽天と詩才を競う。我が古郷の誇る優れた歌人である。天慶八年七月昆陽寺に志多羅神の輿の

来訪、又『今昔物語』に鏡の盗難の話が載る。

治承四年平清盛は福原遷都を断行、しかし狭隘の故、昆陽村が遷都の候補に上がる。

昆陽の地名については、「中臣氏」の祖天児屋根命の「児屋」から行基菩薩草創の昆陽寺から、又単に小屋が多かったからとの諸説がある。

鎌倉時代、昆陽荘は東西に分かれ、西方に高野山安養院領、東方は槇尾山平等心院(西

明寺)の所領、後建武新政の時莊園の所務は一時楠木正成の手に移る。中世も歌の名所として名高い。藤原定家は生涯四度の有馬湯治の、最後の建曆二年、「過昆陽池入武庫山」

と題し、「新雨初晴池水満」に始る詩を詠む、昆陽寺は鎌倉時代末の嘉歴元年伊丹廃寺の地から、現在地に移建。西国街道の道筋を変え、参道と六塔頭を設け寺観を荘厳、水利支配権と共に寺本の地の法厳寺を佐藤氏が自地に移した。大永二年伊丹元親の要請で現在地の昆陽口町に移る。後醍醐天皇隠岐配流の時、昆陽寺に泊り、「命あれば こやの軒ばの月も見つ 又いかならん 行末の空」と身のはかなさを詠まれた(「増鏡」)。

室町、戦国時代も昆陽野周辺は戦乱の舞台となる。室町時代になる『義経記』の書写山炎上の条の戒円を召捕った昆陽野太郎は豪族武家の佐藤惣領家である。この時代、狂言『茶壺』は昆陽野の市の盛況を伝える。村重攻めの昆陽野古城は大鹿猿ケ山城である。

江戸時代始め天領、貞享三年武蔵国忍藩領、文政六年再び天領になる。東町、中町、大工町、市場町、辻ノ町、佐藤町、小井ノ内の七町からなる。村高千三百九十四石余(慶長十年摂津国絵図)。家数百七十四、人数九百十三、東天神社は伊弉諾、伊弉冉の二柱を祭る。行基菩薩猪名野開発の祈願所としたとの伝承を持つ。西に西天神社あり。新田中野の開拓、昆陽下池が農地に○っのは中世末に昆陽井が掘られたからである。支配管理に紆余曲折があり、現在に至る。文芸では名勝昆陽池は鬼貫にも詠まれ、本居太平の『有馬日記』に、夏目甕麿の『七月の記』等と話題は尽きない。延亨五年当地の俳人占屑等等の俳書『昆陽集』が昆陽寺に奉納された。

昆陽は明治二十二年以来現在迄の大字名。稲野村の役場が市場に置かれた。明治二十四年猪名野小学校を稲野小学校と改称。同時に南野の習成、新田中野の政道の二小学校を併合。昭和四年西国街道に阪国バスが走る。同四年住友電工が進出。十六年より操業。又昆陽池は三十五年に住友系会社に三分の一を売却。残る自然公園の素晴らしい景観に行基菩薩の遺徳を偲び、永劫の繁栄を祈念して、平成十年九月昆陽自治会館建てる。

地名の由来についてだが、「市立伊丹ミュージアム」のホームページには「中臣氏がこの地を支配し、祖先の天児屋命の名を取って『児屋』と名づけたことが始まりで、僧・行基がこの地に建てた寺が『児屋寺』と呼ばれ、のちに佳字を選んで「昆陽寺」となったため、地名もそれに合わせて『昆陽』に改められたとされています」とある。家数が 170 とそこそこ大きな町だったようだ。

その先の右側にも「西国街道」の標柱。10:08 に「国道 171 号線」との合流地点に着いた。図 2-2 の地図では「宿場」の終わりは「西天神社」の鳥居の手前。この神社はここのすぐ北にあるので「昆陽宿」を抜けたことになる。

昆陽宿~西宮宿

「西国街道」は国道を少し進んだあと南に折れて「寺本」に入っていく。「寺本」つまり「昆陽寺のあるところ」である。図 2-3 には街道から「昆陽寺」への参道が伸びているが、現在は国道が邪魔をして迂回しないと北側に行けない。そこで「昆陽宿」を出てすぐの歩道橋を使って国道を横断し、「昆陽寺」に向かうことにした。

丹塗りの「山門」は江戸時代中期に再建されたもので、昭和 44 年(1969)に兵庫県の指定文化財(有形文化財)に指定された。ここを潜ると正面に本堂。左手に行基堂。右手前に鐘堂。

『今昔物語集』巻第二十九第十七に「攝津国小屋寺に来て鐘を盗みし語」というのがある。先の説明板でも簡単に触れられていたが、窃盗団が大がかりな技で「昆陽寺」の鐘を盗んだという話。原文と現代語訳が公開されている。鐘堂の横の木、枝から草がたくさん生えていて、かなりの年代ものだ。

歩道橋まで戻り、国道を横断して「西国街道歩き」を再開。街道の右側に「閼伽井(あかい)」。これは仏前に供える「閼伽の水」をくみ取るための井戸である。もともとは「昆陽寺」に付属する井戸だろう。「閼伽(あか)」とは『日本国語大辞典』に 「サンスクリット語 argha、arghya 『価値』の意で、敬意を表わす贈り物のこと。功徳水と訳す」とあり、同じ音のラテン語の aqua (水)とは全く意味が違う。

再び国道に出て「尼崎市西昆陽」に入る。

国道は左に曲がるが、街道は直進して「武庫川」に向かう。「常松二丁目北交差点」、前方は「武庫川」でかつては右手に「髭の渡し」があった。現在は渡し場はないので南に進み、「国道 171 号」の「甲武橋」を渡る。

前方やや右に「甲山」、その向こうが「六甲山」だろう。

「武庫川」は『行程記』では「陸渡り」と書かれ、また「此水二間程浅し」となっている。確かに水は少なく浅そうだ。

11:18、「西宮市」に入ったが、ここから「髭の渡し」の位置まで戻らなければならない。

「段上町」に入り、南下して新幹線の高架をくぐり「上大市」に出た。そこに「案内板」。ここから用水沿いに細い道を進む。これは「百間樋」と呼ばれる灌漑用水だろう。

この先に街道にかかる「大クスノキ」。

「下大市」に入り、「甲山観音と門戸厄神の道標」。説明板を読むと、これらの道標はそれぞれ別の場所にあったものをここにまとめたらしい。

その先に「阪急門戸厄神(もんどやくじん)駅」。時刻はちょうど 12 時、お昼にしようと店を探す。踏切を越えたところにあるカフェでパスタランチをいただいた。今日は「西宮」泊まりなので、まだだいぶ時間がある。「門戸厄神」は行ったことがないので、立ち寄ってみることにした。街道は南西方向だが、北へ進む。

少し歩くと常夜灯があり、「厄神明王道」と書かれた標柱が立っていた。ここからが参道のようだ。

矢印に従い左折して進むと、「門戸厄神」の標柱と坂道が現れる。

「門戸厄神」、正式名称は「高野山真言宗 別格本山 松泰山 東光寺」。言わずと知れた「厄除け」で有名なお寺だ。あらゆる災厄を打ち払うとされる「厄神明王」が祀られている。「日本三大厄除け開運大師」の一つで、あとの二つは埼玉県熊谷市の「龍泉寺」と広島県の「大聖院」だ。

男は「男厄坂」、女は「女厄坂」を上るのだそうだ。「南門」の右側に「男厄坂」への矢印が見える。こちらを行くと男の厄年に対応する 42 段の石段があり、一段上るごとに厄が払われていく。すべての厄を落として表門に達するという仕掛け。そんなことを知らない私は「南門」から境内に入った。

ここを進むと「中楼門」があり、その前に階段がある。変だと気づいたのは、ここを上っているのが女の人ばかりだったからだ。つまり、この階段が「女厄坂」だったのだ。

結局、ここ上がるのを止めて、みんなが帰り道に使っている「大子堂」と「不動堂」の間の坂を上り、「厄神堂」にお詣りした。男性の厄年は、数えで25 歳、42 歳、61 歳、幸い何事もなくすぎたので「厄坂」を上らなくてもいいだろう。

来た道を駅まで戻り、「西国街道歩き」を再開する。進んでいくと「神戸女学院」の道標が。ここは「神戸女学院」の通学路に当たるのだ。名門のお嬢様学校。それらしき女の子が歩いており、「歩き旅」のオジさん(オジイサン?)がついていく。

その先、「広田町」に入り、「御手洗(みたらし)川」の前に出た。街道はここで左折なのだが、右側の先にある「廣田神社」が気になっていた。旧「官弊大社」で、『延喜式神名帳』には「武庫郡広田神社、名神大」とある。「大」は大社の社格のあるものを意味し、「名神」は「日本の国内の神社のなかでも、とくに年代も古く由緒も正しく、全国的にも霊験・崇敬が顕著で国家から特別の待遇を受けた神社」(日本大百科全書)をいう。『神名帳』には 226 社 313 座が記されている。また、「官弊大社」だが、祈年祭・新嘗祭に国から奉幣を受ける神社を「官社」といい、神祇官が祀る「官幣社」と、地方官(国司)が祀る「国幣社」に分けられ、それぞれに大・中・小の格がある。『神道辞典』などによると、社格の順は、官幣大社>国幣大社>官幣中社>国幣中社>官幣小社>国幣小社>別格官幣社となる。つまり、ここは最高位の社格を持つ神社なのである。

「みたらし通」を北上して左に折れると、「廣田神社二ノ鳥居」。鳥居も道路も常夜灯もすべてが新しい。

鳥居の先に「官弊大社」と書かれた「注連柱(しめばしら)」。

社務所の前に出て、右手の階段の先に社殿がある。

主祭神は「天照大神荒魂」、つまり「アマテラスの荒魂」、別名が「撞賢木厳之御魂天疎向津媛命(ツキサカキツノミタマアマサカルムカイツヒメノミコト)」。脇殿神に「住吉大神」「八幡大神」「武御名方大神」「高皇産霊神」の四柱。

説明板を読むと、「明治七年には境内地を分割譲与し末社の戎宮総本社・西宮神社を独立させています」とある。なんと、今日、最後に行く予定の「西宮神社」は「廣田神社」の末社だったのだ。さらに、「『伊勢大神宮御同体』の兵庫県下第一の御社格御由緒の大社として広く崇敬を集め、中世には『西宮参拝』と称して国家の神事を司った神官の歴代長官や公家・五山の僧侶たちが度々に互って参詣し、物語や和歌・今様・漢詩に多々その跡を残しています」とあり、「西宮」という地名がこの神社から来ていることがわかる。

このように、この地域を代表するとても立派な神社なのだが、どうしてこの神社が作られたのか? 「創祀」について説明板はつぎのように記す。「神功皇后摂政元年(西暦 201 年)、国難打破の道を示し、八幡大神のご懐妊を告げ安産を守り、軍船を導き、建国初の海外遠征に勝利を授けた、廣田大神の御神誨(おつげ)により、御凱旋の帰途、御心・廣田の國に国土安泰・外難の守護として御創祀されたことが、我が国最初の国史書『日本書紀』に記されています」。

ここに「神功皇后」が出てきて驚いた。私は十年程前、単身赴任で「奈良市山陵(みささぎ)町」に住んでいた。アパートのすぐそばが「神功皇后稜」だった。「山陵町」は「佐紀古墳群」に属しており、天皇の御陵がたくさんあった。最寄り駅は近鉄京都線の「平城」で駅の東側には「成務天皇陵」「日葉酢媛陵」、その南に「称徳・孝謙天皇陵」があり、駅の北側には「神功皇后陵」とされる「五社神古墳」があった。駅を出ると階段があり、上ると「山背八幡神社」があった。一度お詣りしたが、当時は「神功皇后」といえば「三韓征伐の女傑」くらいのイメージしか無かった。その「神功皇后」にここで遭遇するとは思いもしなかった。しかし、この説明板は情報不足でとてもわかりにくい。「建国初の海外遠征」とは「三韓征伐」のこと、その帰路に「廣田大神」、つまり主祭神である「アマテラスの荒魂」のお告げにより、「廣田」の地に神社が創祀されたことが『日本書紀』に記載されているらしいのだが、それ以上のことはまったくわからない。そこで、少し長くなるのだが、『日本書紀』に従い、この事情について書いておこう。

「神功皇后」は「ヤマトタケル」の子とされる第 14 代「仲哀天皇」の皇后であり、第 15 代「応神天皇」の母である。『日本書紀』では天皇なみに一巻をさいて詳述しており、夫の「仲哀紀」よりもはるかに長い。

仲哀 2 年 1 月、「仲哀天皇(タラシナカツ彦)」は「気長足姫尊(オキナガタラシヒメノミコト)」つまり「神功」を皇后とする。「神功」というのは奈良時代につけられた諡号である。それより前、「仲哀」は二人の妃との間に三人の皇子を設けている。すなわち、叔父「彦人大兄命」の娘とされる「大中姫」の間に「麛坂(かごさか)皇子」と「忍熊(おしくま)皇子」、「来熊田造」の祖「大酒主」の娘「弟媛」との間に「誉屋別(ほむやわけ)皇子」がいたのである。

つぎに「神功」の系譜をみてみよう。「オキナガタラシヒメ」は「開化天皇」の曾孫、「オキナガ宿禰王」の娘で母は「葛城高顙媛」とある。「オキナガ宿禰王」は「開化天皇」の子の「日子坐王」とその妃「オキナガ水依比売」の子孫である。この「オキナガ水依比売」は「天之御影」別名「天目一箇命」の娘。つまり、「旧東海道歩き旅」で説明した近江の「三上山」の周辺に住む「天津彦根命」を祖とする「三上祝(みかみのはふり)」に関係する一族だ。一方、母「葛城高顙媛(カツラギタカヌカヒメ)」はこれも既出の「天之比矛(天日槍)」の五世孫である。「オキナガ」は「近江国坂田郡」の地名であることから、このあたりに住んでいたものと思われる。12 代「景行(オオタラシ彦オシロワケ)」は晩年「志賀高穴穂宮(滋賀県大津市穴太に比定)」に住み、 13 代「成務(ワカタラシ彦)」も『古事記』では「志賀高穴穂宮 」を宮としていた。さらに「仲哀」の父とされる「ヤマトタケル」も近江と関係が深いため、近江に住む一族と婚姻関係を結んだとしても不思議はない。

仲哀 2 年 2 月、結婚後ひと月で天皇たちは「角鹿(敦賀)」の仮宮「笥飯宮(へひみや)」に遷るのだが、驚くべきことに、その一ヶ月後には「仲哀」が皇后と「百寮(ももつかさ、朝廷の官吏たち)」を「敦賀」においたまま「南海道巡幸」に出発してしまうのである。天皇は「紀伊国」に到り、ここで「熊襲の反乱」の知らせを聞くや、征伐のため「穴門豊浦津(下関市長府)」へと移動するとともに、敦賀にいる皇后たちに「穴門」に向かうように指示する。そして天皇と皇后はそれぞれ「南海ルート」、「日本海ルート」と別ルートで下関に移動し、「穴門豊浦宮」に入る。

5年 5 ヶ月後(この間何をしていたのだろう?)、「筑紫橿日宮(福岡県香椎)」に遷る。ここで「熊襲討伐」について協議するが、この時、皇后が神がかりとなり、「痩せた土地の熊襲国を攻めても意味はない、海を渡って富んだ新羅を攻めるべき」との託宣を授けるが、「仲哀」はこれを無視して「熊襲」を攻め、敗れてしまう。そればかりか、急死してしまうのだ。これが仲哀 9 年 2 月のこと、未亡人となった皇后の猛烈な活躍がここから始まる。まず、夫の遺志を継ぎ「熊襲」を攻めて 3 月に勝利、さらに 10 月、海を越えて「新羅」に攻め込み、「百済」・「高句麗」も服属させる。そして、12 月、「誉田別尊(ホムタワケノミコト)」(「応神天皇」)を出産するのである。説明板にある「御凱旋の帰途」はこの後の話である。

明くる年の神功摂政元年、先に書いた「仲哀」の三人の皇子のうち、「麛坂皇子」と「忍熊皇子」が謀反を計画し、「播磨の赤石」(明石)に父の陵を作ると称して山稜(神戸市垂水区の五色塚古墳ではないかとされる)を築き、兵を集めて皇后がやってくるのを待つ。ここで皇子たちは、「兎我野」(大阪市北区兎我野町と神戸市灘区の都賀川付近の二説がある)で戦の勝利を占う「祈狩(うけがり)」をしたところ、「麛坂皇子」が猪に食い殺される事態となったため、「忍熊皇子」たちは「住吉(すみのえ)」(大阪市住吉区が有力)に陣を移す。

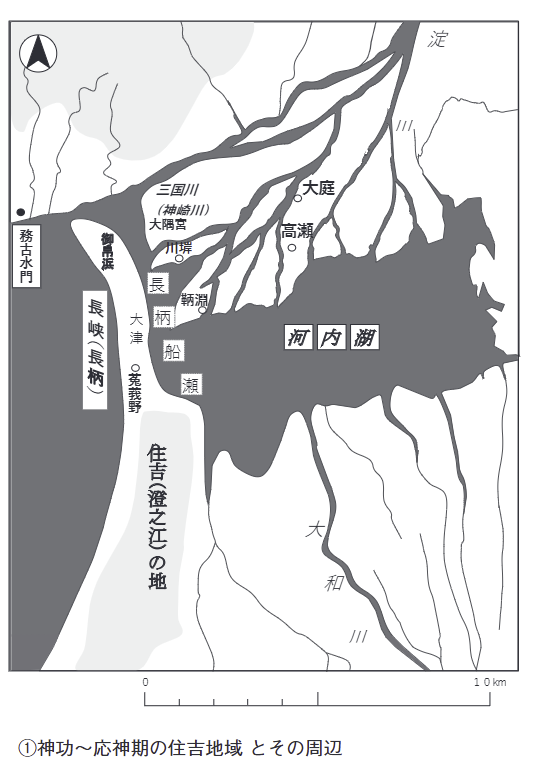

一方、謀反の情報を得た皇后は、「ホムタワケ」を「武内宿禰」に守らせ「紀伊水門」に向かわせておき、自らは「難波(なにわ)」へ向かうが、船が海中を回って先に進めない。そこで、明石海峡を北上して「務古水門」(武庫川河口)に到着。そこで占うと、「天照大神」が現れ「我が荒魂をば、皇后に近くべからず。当に御心を広田国に居らしむべし」と告げる。これに従い、「山背根子」の女「葉山媛」を祭主として「広田」の地に奉祭させ、同時に「生田社」、「長田社」、「住吉社」も鎮座せしめたので、皇后の船は無事航海できたという。ここで祀った神を整理すると以下のとおり。

- 廣田社:創祀場所 廣田国(現西宮市廣田神社)、祭神 天照大神荒魂(撞賢木厳之御魂天疎向津媛命)、創祀者 葉山姫(山背根子の娘)【姓氏録摂津神別の山(代)直条に天御影命第十一世孫山城根子之後也とあり、「神功」と同祖か】

- 生田社:創祀場所 活田長狭国(現神戸市中央区生田神社)、祭神 稚日女尊(アマテラスの分身または妹とされる)、創祀者 海上五十狭茅

- 長田社:創祀場所 長田国(神戸市長田区長田神社)、祭神 事代主尊、創祀者 長媛(葉山媛の弟)【事代主は前回出てきたように、「三島鴨氏」が奉拝する神である】

- 住吉社:創祀場所 大津の淳名倉の長峡(大阪市住吉区住吉大社、神戸市東灘区元住吉神社説もあり)、祭神 表筒男・中筒男・底筒男(住吉三神)【海人族「阿曇氏」の神である】

図は当時の大阪湾の地図である。これらの神社の場所をみると、1~3は「難波」の入り口となる「務古水門」より西である。これらを皇后の同祖とする氏族で押さえ、「事代主」を奉拝する「三島鴨氏」が河内湖北部をおさえ、「住吉三神」を奉拝する「阿曇氏」が「長柄船瀬」を押さえる構図ではないか。これらの拠点を押さえられてしまうと、もう「淀川」を遡るしか「難波」から脱出するすべはないだろう。

「忍熊皇子」は「淀川」を遡り「菟道(宇治)」に陣を移して戦うが、劣勢となり「山背」「近江」へとどんどん追い詰められていく。「旧東海道歩き旅」で書いた「逢坂の関」の命名譚はこのときの話なのである。最後は、「瀬田唐橋」あたりで亡くなったという。奈良市に「押熊町」という場所がある。大型量販店などが立ち並ぶ場所で、私が住んでいた「山陵町」とも近く、よく買い物に出かけていた。「大日本地名辞書」で引くと、「仲哀天皇の麛坂忍熊二皇子の乳部此地に在りしか、書紀通証云押熊村に押熊祠、鹿畑村に麛坂祠ありと、鹿畑は押熊の北に接す古は鹿子坂と云へる者にや」とある。「乳部」とは後の荘園である。地図を見ると、よく通っていた「ゆららの湯」のすぐ南に「押熊八幡神社」があり、その東に「忍熊皇子・麛坂皇子 旧蹟地」があったのである!

「街道歩き」に戻ろう。「広田神社」から元のところまで戻り、逆方向に街道を歩く。「国道 171 号線」に合流し、二つ目の交差点で左折して、ひたすら南下する。阪急神戸線を潜ったあと右へ、次の通りで左折してまた南下。「国道 2 号線」「阪神電車」も越えて「阪神高速」の一本手前で右折して西に歩いて行くのだが、この道が「旧国道」らしい。「本町」に出たところで、南北の道路を渡るための信号がなく、仕方なく「国道 43 号線」に出て信号のある横断歩道を横断。ちょうどそこが公園になっていて「蛭児(えびす)大神御輿屋傳説地」の碑が立っていた。どこからが「西宮宿」なのかはっきりわからないが、どうもこあたりが宿場の中心で「本陣」、「脇本陣」もこのあたりだという。15:01 「西宮宿」に入った。

西宮宿

宿場の概要はつぎの通り。

- 所在地:鞍掛町(現 本町 6・11 丁目)、久保町(現 本町 5・12 丁目)付近

- 位置:昆陽宿から二里、兵庫宿へ五里

- 宿の規模:本陣 1・脇本陣 1、旅籠 64(山崎通村大概帳)

- 宿の特徴:西宮神社の門前町として栄える。本陣・脇本陣・問屋場は鞍掛町、高札場・宿は久保町にあった。

宿場の通りは旧国道であり、宿場の遺構は全く残っていない。さきほどの「蛭児大神御輿屋傳説地の碑」だが、裏側には「此の地は蛭児大神御駐譯の所と伝唱せる古蹟にして御輿屋と称し毎年 6 月 14 日本社より神輿を奉仕して祭典を行い今に及へり。茲に皇太子殿下御成婚記念事業として当町浜久保町青年会、謹で境界を修理営繕して旧蹟を顕彰し碑を建て之を勤す。大正 13 年 8 月西宮神社社司吉井良昇」と書かれており、「西宮神社」に関係するものであることがわかる。「西宮神社」のホームページを見ると、「御鎮座伝説について」というページがあった。

「古事記」「日本書紀」では御祭神の蛭子大神(えびすさま)は伊弉諾岐命と伊弉諾美命との間にお生まれになったが、お体が不自由であったため葦の船又は天の磐樟船に乗せられ流されたと描かれております。

その後については触れられておりませんが西宮に古く伝わる伝承では、「昔、鳴尾に住んでいた漁師が沖で漁をしていたところ、網に大変手ごたえを感じたので喜んで引き上げると、人形のような又御神像のようにも見えましたが、それは期待していた魚ではないので海にもどしてしまい、また魚の群れを求め西の方へと船を進めてゆきました。神戸の和田岬の辺りまで来て網を入れたところ、再び大変な手応えを感じ、今度こそはと勇んで網を引き上げてみると、先程海にもどしたはずの御神像のように見えたものでありました。

漁師はこれはただごとではないと確信し、漁をきりあげ御神像を家に持ち帰り毎日お供え物をしお祀りしました。しばらくたったある日、夢の中にお祀りしている御神像が現れ、『吾は蛭児の神である。諸国を巡って今ここに来たが、ここより西の方に良き宮地がある。そこに遷し宮居を建て改めて祀ってもらいたい。』との御神託があったのです。鳴尾の漁師は仲間と相談し、蛭児大神を輿にお乗せし、御神託の通り西の方、良き宮地を求めて出立しました。

途中いく度か輿を下ろし休憩して行きましたが、ある所で一休みされたえびすさまが、よほどお疲れになったか眠り込んでしまわれ、なかなかお目覚めになりません。困った漁師たちは、恐れ多いとは思いましたが、えびすさまのお尻を捻ってお目を覚ましていただき、再び西へ向って進まれ現在の西宮の地にお鎮まりになりました。

「えびす」は「蛭子神(ヒルコノカミ)」とも、「事代主命」ともいわれるのだが、ここでは「ヒルコ」になっている。つまり手足が萎えた不具者であり、海に流された。その後どうなったかは、『記紀』に書かれないのだが、「神戸沖」に漂着し、ここに祀られたというのである。

「街道」をさらに進むと「西宮神社」の「表大門(赤門)」に突き当たる。

「飾樽舎」には「灘五郷」を中心に全国の酒造会社より奉納された酒樽が並んでいる。さすが、お酒の町「西宮」だ!

北側に拝殿があった。祭神は第一殿「えびす大神(蛭児大神)」、第二殿「天照大御神」「大国主大神」、第三殿「須佐之男大神」。

お詣りを済ませて、「表大門(赤門)」に戻る。ここで、「西国街道歩き旅」の三日目が終了。時刻は 15:20。ここまでの歩行距離は 23.9 キロ、時間にして 6 時間 54 分だった。さあ、友人との会食だ、日本酒が飲めるぞ!

-120x68.jpg)