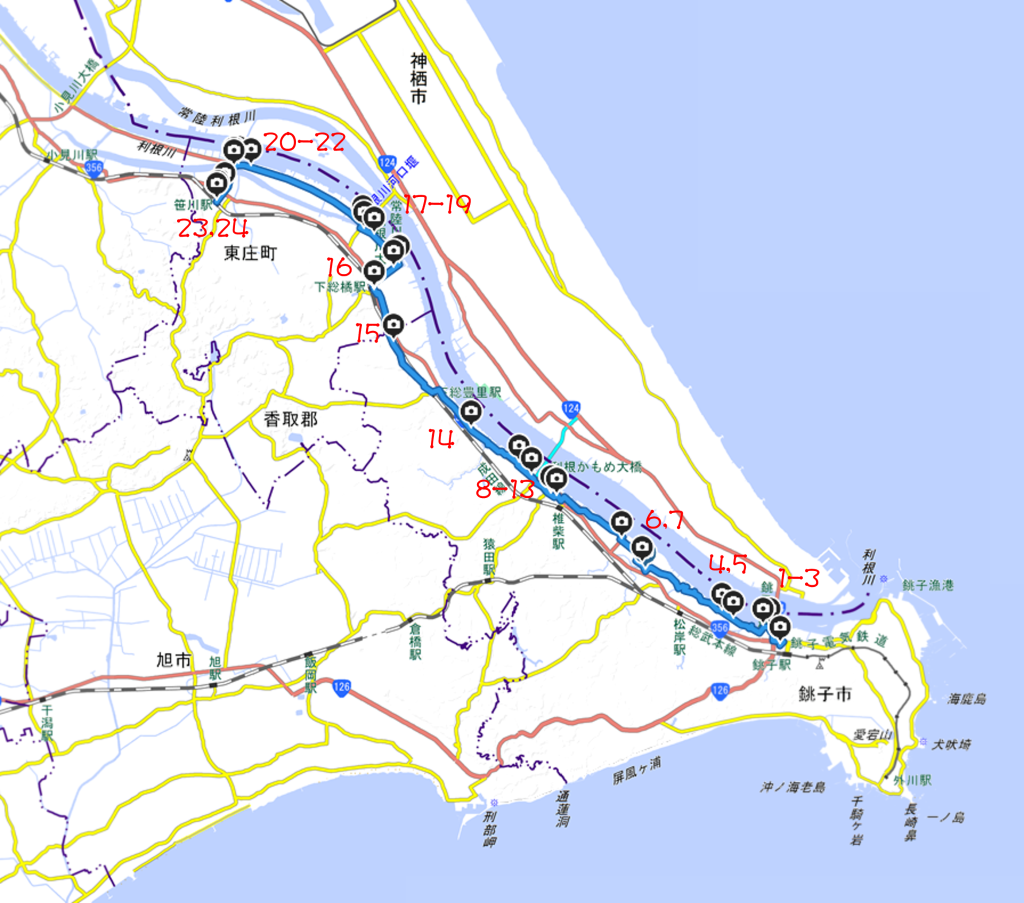

外房のウォーキングを完了したので、つぎは利根川を河口から上流に向かって歩き始めた。2023 年 4 月 28 日 7:16 に「ホテルサンライズ銚子」を出発。今日は夏日になるとの予想だ。暑さを覚悟しないといけない。

国道 124 号線を北上すると「銚子大橋」に出る。利根川の中央に県境があるから、橋の向こうは茨城県だ。利根川の川幅は広い。この「銚子」という名前だが、利根川の河口が酒器のお銚子に似ていたことからついたものだという。たしかに川幅は広いが、お銚子の形なのか地図を見てももう一つピンとこない。リアルエステートの記事によれば、現在の「銚子」の名前に変わったのは、1596 年〜 1648 年の慶長から正保に変わる半世紀の間ころ。「銚子」はもともと酒を注ぐ口と、酒器に入れる口が分かれている酒器のこと。江戸時代の銚子は薬罐に近いから、これに似ているのなら湾口の内側は相当の広さを持っていたと想像できる。

川沿いを歩きたかったが道がないので、いちばん近い道を歩くことにした。内側を走る国道 356 号線は交通量が多いので避けた。とはいっても、こちらの道も車が多く、歩道がないのでかえって歩きにくいのかもしれない。船が数隻並んで泊めてある場所に出た。「本城ドック」だ。その隣に高校野球で有名な「銚子商業」の海洋校舎があった。

「四日市場町」へ入る。各地にある「四日市」と同様、月の四日に市が立っていたのだろう。ここで道は国道 356 号と合流するのだが、国道には入らずその手前で右折して「高田川」を渡る。写真の通り利根川沿いは何も無い。JR 成田線が下総台地のキワを走っており、それより利根川側は川によって運搬された砂、小石や泥などが堆積して生じた「沖積平野(ちゅうせきへいや)」にあたる。

「芦崎終末処理場」の横を通り、「銚子バイパス」に入る。その手前にいくつも碑が並んでいた。一番右手の大きいものは「耕地整理記念碑」と読める。「千葉県知事 柴田等」とあるので、在任期間から考えて昭和 25 ~ 37 年の間の事業なのだろう。現在はきれいに区画された耕作地になっているが、もともとは湿地帯であり、耕作に適するように整備するには並々ならぬ努力が続けられたのだろう。

さて、ここから利根川沿いを国道 356 号(利根川水郷ライン)のバイパスが走る。並行して小道があったので、そこを歩いた。暑い! ともかく暑い! 西に向かって歩いているので、背中に太陽を背負う。首筋や後頭部が熱せられ、まだ暑さに慣れていないためか、くらくらする。さらにこの利根川沿いの道、木陰がない。「野尻町」に入ったところで、さすがに耐えられなくなり、人家がある国道 365 号の本道へ移った。

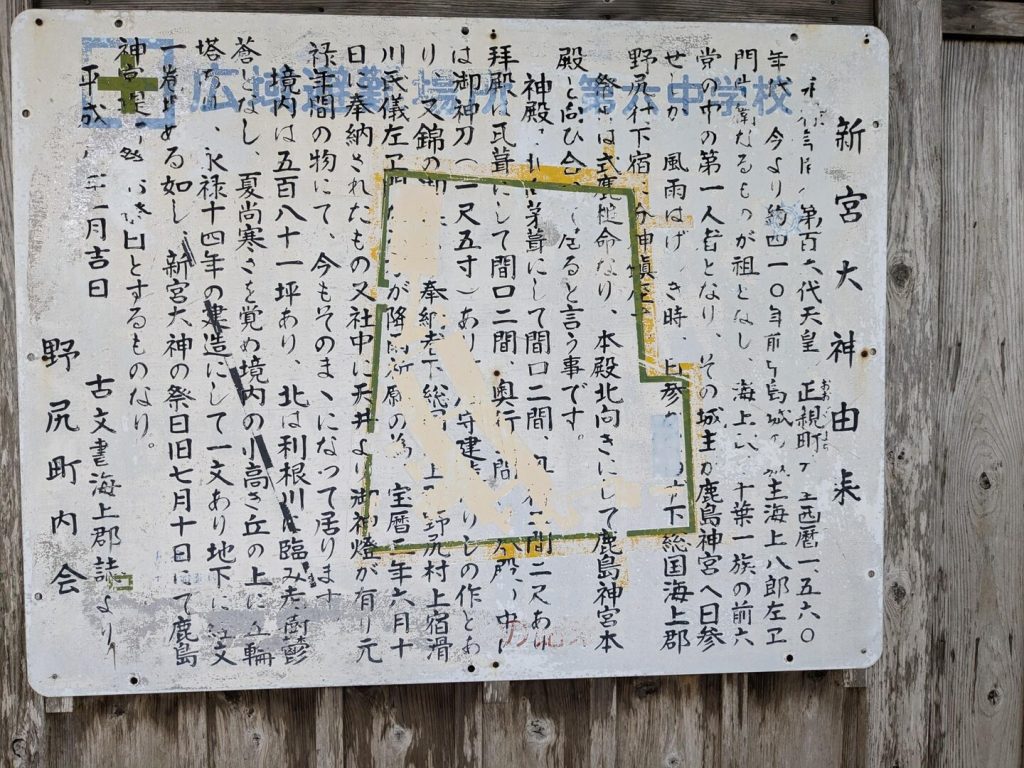

神社を見つけた。ありがたい! 木陰がある。「新宮大神(しんぐうだいじん)」と書かれた説明板があった。由来が書かれている。永禄年間 (1558 ~ 1569) にこの地の南にあった中島城の城主、海上八郎左ヱ門常衛よって鹿島神宮から分霊し、創建されたもので本殿は北向きで「鹿島神宮」を向いているという。

神社でしばし涼をとり、入ってきたのと逆側の県道 71 号に出て、西に向けて歩き出す。古いいい町並みである。こちらが昔の「銚子街道」なのだ。右手に立派な構えの住宅が建っていて、その前に説明板があった。「滑川家住宅」。主屋は明治 6 年に建てられたもの、長屋門は伝承では天保年間の飢饉の時に救い普請として建てられたものとされている。ここ「野尻」は利根川水運の「河岸(かし)」の一つだ。滑川家は江戸時代には代々「藤兵衛」を名乗り、野尻河岸で「河岸問屋」を営んできた。

「河岸」というのは船着き場のことである。江戸時代になって、徳川家康は年貢米を江戸に集める策をとる。これまでは自給自足が基本の社会だったが、「物流」が導入されることになる画期的な瞬間である。ただし、その「物流システム」はきわめて脆弱だった。大阪から江戸までの海運はすでに行われていたが、それ以外のルートはないという状況である。そこに年貢米の輸送をどうするかという大問題が発生した。馬による陸送はとても効率が悪い。だから、大量の米を輸送は船になる。東北の諸藩からの年貢米の場合、船を用いた江戸までの輸送法としてまず考えるのは、直接、海上輸送することである。河村瑞賢の「東回り航路」がこれにあたるが、房総半島をぐるっと回らねばならず、海の難所も数々あるし、海が荒れると航海できないため、かなり時間を要するものだった。このため、より近くの港まで海上輸送し、そののち河川等を使って水上輸送する方法が考えられた。鹿島付近の海岸は砂浜なので港として使用できないため、常陸那珂で水揚げして涸沼~北浦~霞ヶ浦を通すルートが実施されたのだそうだ。この場合の荷物の集積地として発展したのが「潮来」である。ただ、このルートでは一部陸送が入る。そこでより効率的な水上輸送ルート確保のために、現在の利根川にあたる「常陸川」を利根川・江戸川につないで、銚子と江戸を水路で結ぶという一大事業「利根川東遷」が実施されたのである。これが完成するのが 1665 年、これに合わせて、年貢米やその他物品を江戸へと運ぶために新たな「河岸」が、各地の領主のもとで設置された。銚子側から「松岸」「高田」「野尻」「小船木」「石出」「笹川」と続く。

ここ「野尻」は「高田」「小船木」と近接しており、「三河岸」と呼ばれて発展した「河岸」であった。江戸時代の利根川は現在の国道 365 号本線の辺りまできており、この「滑川家住宅」の裏口を出るとすぐ船着き場があったという。利根川を利用した輸送は、江戸に向けての米、海産物(肥料となる干鰯を含む)、醤油などの「上り荷物」ばかりでなく、江戸からの帰り船を利用した「下り荷物」があり、衣料品、砂糖、素麺などの食品、鍋釜、瀬戸物、下駄草履などの生活用品、鎌・篩などの生産用品 煙草・香などの嗜好品など多様な品目が送られていた。これらの輸送をそれぞれの河岸にある「河岸問屋」が請け負う。この「滑川家住宅」の立派さをみても当時の繁栄がうかがい知ることができる。

写真は「小船木」で見つけた蔵である。「渡辺 歴史地理学報告第9号 33~51 2000」によれば、昭和 10 年頃にはこの辺りにお醤油屋さんがあったようなのでその蔵かもしれない。江戸時代、成田村(現在の旭市)に成田屋という醤油蔵があり、そこから醤油を「野尻」まで陸送し、河岸から江戸へ送ったという記録が残っている。

「小船木」をすぎると県道は南に曲がる為、国道 365 号本線に戻った。そして、国道本線とバイパスが合流して一本になる。

利根川の土手には自転車道が作られている。残念ながら銚子までは貫通していない。この辺りはどうなっているのか様子を見てみようと、国道を離れて土手の方へ歩いて行った。階段があったので、それを上がり土手の上に出る。結果は写真の通りで、まだ工事中のようだ。ここを進む訳にもいかないので、土手を下りて国道 365 号線に戻る。暑くて死にそうだった。幸いセブンイレブンがあったので、ここで秘密兵器を取り出した。アイスノンの「ふって極冷えスカーフ」だ。水で濡らして振ると冷たくなるスカーフで、これを首の周りに巻く。おお、確かに冷たい。しかし、首回りは冷えるが、日光に照らされる後頭部は暑い。また、別の暑さよけグッズが必要なようだ。

国道 365 号線沿いに歩いて行くと「猿田彦大神(サルタヒコオオカミ)上陸地の地」の碑があった。裏面に建立の経緯が書かれている。「太古、この付近は、鳥見の海と言う入江であった。猿田神社に鎮座する「猿田彦大神が、伊勢の二見より御船石にて海を渡り、ここに上陸したと伝えられる。この伝承を守り伝えるためにこの碑を建立する。平成二十二年十一月吉日 建立」

江戸時代前までは、ここより北側には「香取海(かとりのうみ)」と呼ばれる広大な海が広がっていた。次回訪れる「香取神宮」もこの「香取海」のすぐそばにあり、「鹿島神宮」とは海を隔てて向かい合っていたのであるが、これについては次回詳しく述べることにしよう。

さて、「猿田彦大神」である。この神は古事記や日本書紀の「天孫降臨」のところに出てくる。高天原の「天照大神(アマテラスオオミカミ)」は「豊葦原中国(トヨアシハラナカツクニ)」平定のために孫の「邇邇藝命(ニニギノミコト)」を派遣する。その道中、「天之八衢(アメノヤチマタ)」にて道をふさいで天地を照らしている異形の神があった。「日本書紀」によれば、「鼻の長さ七咫(ななあた)、背(そびら)の長さは七尺(ななさか)余。まさに七尋というべし。また口尻明く照れり、眼は八咫鏡(やたのかがみ)の如くして、てり輝くこと赤酸醤(あかかがち)に似たり」とある。七咫は二尺一寸で約 64 センチ、七尺は約 2 メートルだが、七尋となると尋は六尺だから 42 尺で 12.6 メートルにもなるが、ここは「まさに……如し」とあるので「とてつもなく長い」という意味だと思う。口尻は口元、赤酸醤は赤ほおづきのこと。つまり、身長が二メートルあまり、鼻が 60 センチ、口元が赤く、眼が赤くらんらんと輝いている。そこで「天宇受売命(アメノウズメノミコト)」がつかわされ「わが御子の天降りする道をさえぎるのは誰か」と訊くと、「吾は国津神。猿田彦と申すが、天津神の御子が天降りされると聞いたので、御先導申し上げようとここまで出迎えに来たのだ」との答え。そして「ニニギ」一行は「猿田彦」に案内されて、筑紫の日向の高千穂に天降る。その後、「猿田彦」は「アメノウズメ」を連れて伊勢へと帰る。

この「猿田彦大神」が千葉に立ち寄ったという記述は「記紀」にはない。「猿田彦」はとても謎の多い神様で、さらに中世には、庚申信仰や道祖神と結びついて、各地に「猿田彦」を祀る神社がある。この付近では、ここより 6 km ほど山の方に行ったところに「猿田神社(さるだじんじゃ)」があり、猿田彦大神・天鈿目命・菊理媛命が祀られている。また、前回行った銚子の「渡海神社」にも「猿田彦大神」が祀られていた。さらに「香取海」の向こう側の茨城県にも鹿島に「猿田」という地名があり、「猿田彦神社」(龍ケ崎市)や「猿田彦宮」(阿見町)があるなど、この地域、「猿田彦大神」に因縁が深そうである。一度、ゆっくり調査してみたいと思っている。

先を急ごう。成田線を越えてさらに山側の道へ入れば少しは陰があるかと、「下総豊里駅」の方に入る。ちょうど、千葉方面の電車が来たところだった。これに乗ればどれほど楽だろうと思いつつ、電車の発車を見送った。道路の左側に少し日陰ができたが、暑いことには変わりない。歩いて行くと、道標があった。「東大社」? 通り過ぎるが、「とうだいしゃ」と読むのだそうだ。ここは「東庄町(とうのしょうまち)」、つまり「東(とう)氏」の荘園のあったところの意味である。源頼朝の合戦に力を発揮した千葉常胤の六男、胤頼(たねより)がこの地の領主となった際、神社の神官がそれまで名乗っていた東(とう)氏を差し出したという。ということは、古くから「トウ」という氏族がこの地に住んでいたことになる。

さて、11 時をすぎた。かなりお腹が空いているし、なにか冷たいものでも飲みたい。県道 267 号線との交叉点にあるおそばやさん「林家」に入った。お茶をがぶ飲みし、冷たいおそばで空腹を満たした。

元気が出たところで、ウォーキング再開。お昼になったので太陽が真上に上り、暑さが少しマシになったように感じる。あともう少しだ。このあとは利根川沿いの自転車道を歩こうと川に向かって歩いて行く。両方は水田、その前に土手が見えている。

土手の上に出た。一本、自転車道が遠くまで続いている。周囲には何も無い。この道を歩くのはたいへんである。夏はとても歩けたものではない。冬は利根川に沿って吹く風のため、とても歩けないだろうなと思う。次第に風が強くなってきている。顔に風を受ける。この風のおかげで暑さはあまり感じない。川の方を見ると、中州が広がっている。「利根川大橋」に出た。中州の向こうは汽水湖の「外浪逆浦(そとなさかうら )からの流れで、さらにその向こうは「神栖」である。

左側にも川が流れている。「黒部川」である。いつしかこの川幅も大きくなっている。道路に海からの距離を表す標識が立っている。左手に橋が見えている。「笹川新橋」だ。標識の数字は 22 km となっていた。

黒部川を渡り、直進する。国道 356 号との交差点に「笹川駅」の標識があった。13:48 「笹川駅」にゴール。暑かったがなんとか歩き終えた。歩行距離 26.1 km、時間は 6 時間 32 分だった。