この千葉県を歩いて一周する旅も 20 回目となった。今回とそれに続く 21 回は、水郷「佐原」に宿泊し、続けて実施した。2023 年 5 月 11 日、成田線の始発電車で「佐原駅」から前回ゴールした東庄町の「笹川駅」まで移動し、6:20 にウォーキングを開始した。5 月とはいえ、ずいぶん暑くなっている。前回、暑さがかなり堪えたので、早朝から歩いて午前中に勝負をかけようと思ったのだ。

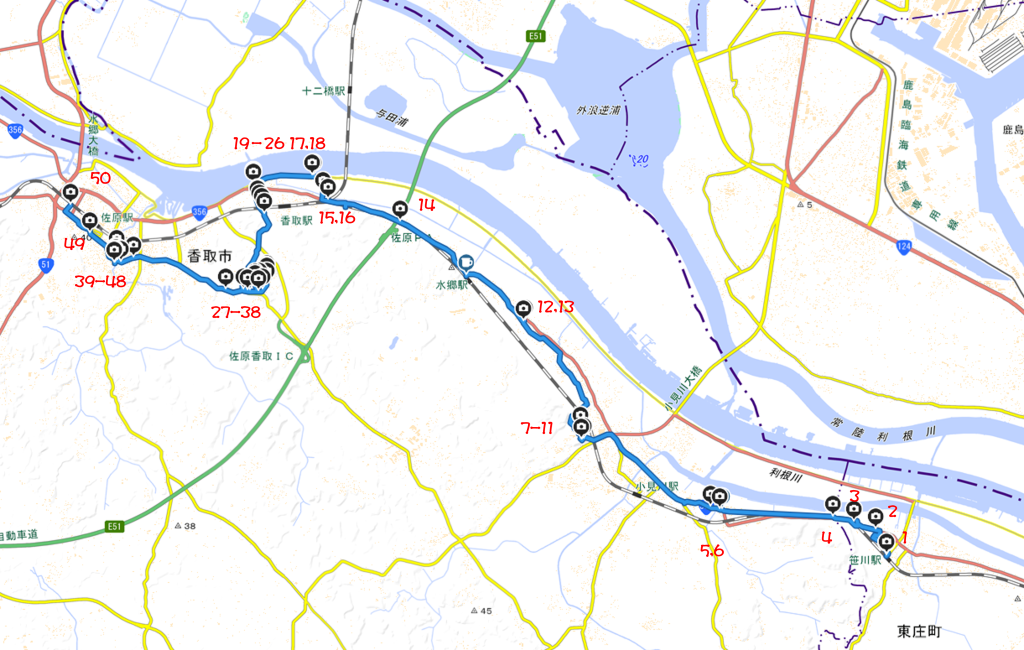

今回の行程は上の地図の通りだ。利根川の土手の自転車道を歩くのをできるだけ避けて街道沿いを歩くことにした。これも暑さを考慮してのことだ。利根川の土手には日陰がないので、歩き続けるのは危険だと思ったのである。「佐原」が今日のゴールだが、途中、「香取神宮」へ参拝しようと思っている。

「笹川駅」から乗り込む人はたくさんいたが、降りた人は私一人。駅前は閑散としている。国道 356 号線を歩く。6 時代なのでまだ車は多くない。

しばらく歩くと、「また来てね東庄町」の看板があった。ここから「香取市」だ。

次第に車の量が増えてくる。歩道がないので快適なウォーキングにはほど遠い。狭い国道を歩くのはヒヤヒヤものだ。トラックが来ると身の危険を感じる。ちゃんとした歩道をつけてもらいところだが、国道は旧街道を通っていることが多く、なかなか拡幅できないのだろう。町境に脇道があったのでそちらに移る。成田線と並行する小道があった。車に気をつかう心配がないので歩きやすい。国道はというと台地の上を走っているようだ。

ところが、この道はそんなに長く続かなかった。国道 356 号 線が北へ曲がってきて一緒になってしまったのだ。再び、国道歩きだ。「阿玉川(あたまがわ)」を挟んで二つ神社があった。まず、「下八坂神社」が左手にあり、「上八坂神社」が右手にある。ここを過ぎるともう「小見川(おみがわ)」の町である。

この「小見川」という名だが、町を流れているのは「黒部川」で「小見川」という川はない。不思議に思って調べてみると、「お(高くなった所)・み(接尾語)・かわ(川)」で高い所から流れてくる川という意味とある(香取の地名由来)。黒部川は下総台地に源を発し、昔はここで利根川に流れこんでいたとのことで、これが「小見川」なのではないか?

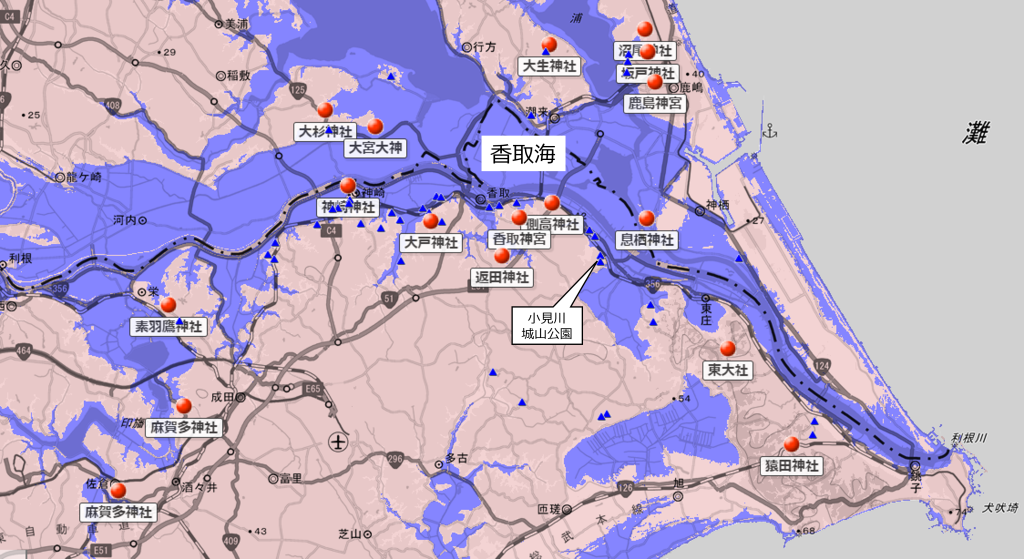

前回、「香取海」の話をした。古代は気温が高く、海面が現在より上昇していた。このため、標高の低い場所は水没し、「香取海」という広大な海が広がっていた。図は現在の地図で、標高 5 m 以下を海とした場合の状況である。三角は古墳、赤丸は神社だが、これらは海に面した台地の上にあることがわかる。「小見川」の町の大部分は「香取海」の中にある。この辺りは大きな湾になっていたのだ。その西側の岬に当たる部分がこれから行く「小見川城山公園」である。

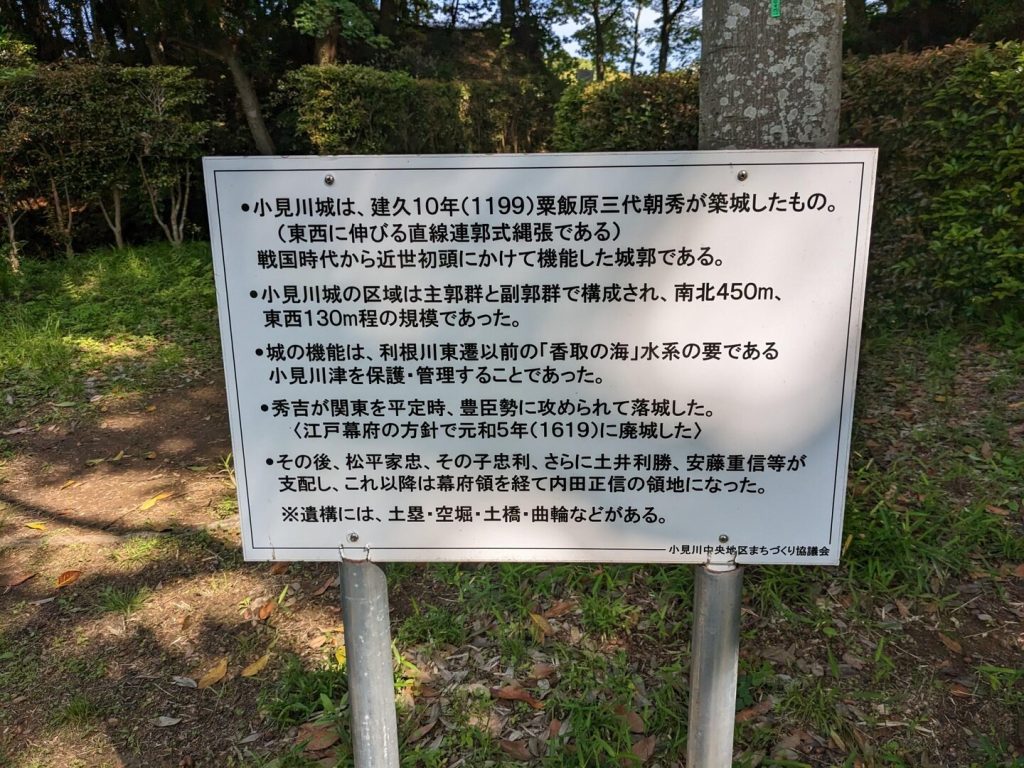

急に周囲の見通しが良くなり、右手にはマクドナルドが出現。ここで国道を左折し、「小見川城山公園」を目指す。成田線を越えて右折するとすぐ公園の入り口に出る。地図があった。ここには千葉氏の一族、粟飯原氏の居城だった「小見川城」の跡がある。また、多数の古墳が存在しているところでもある。まず、目の前の小山に上ってみよう。

階段を上っていくと山頂部分に明治時代に個人の別荘として建てられた「清風荘」があり、その先に「天満宮」がある。ここは古墳(城山 13 号古墳)だ。この一帯は「城山古墳群」として有名で、造られたのは古墳時代後期~終末期の 6 世紀~ 7 世紀前半頃とされている。城山 1 号古墳からは下総で唯一、中国製の「三角縁神獣鏡」が発見されるなど、多数の副葬品が出土しており、畿内政権と深い関係があったものと推測され、当時この地を支配していた「下海上国造(しもつうなかみのくにみやつこ)」との関係が指摘されているとのことだ。

山頂からの眺めである。田園風景がずっと広がっているが、古代には海だったところだ。広大な眺めである。

山を下り、「小見川城跡」へと移動する。途中「城山 1 号古墳」の横を通ったのだが、まったくそれと気づかなかった。本丸跡は写真の通りで、礎石が残っているのみである。説明板があった。「小見川の津」とあるように、「小見川」は水の都で船が多数出入りしていたようだ。その後、「松平家忠」がこの地に移封され「小見川藩」が作られる。江戸時代に入ると「利根川東遷」があり、「小見川」は河岸として繁栄をとげた。

公園の坂道を下り、再び国道方面に戻る途中、通学する高校生達が自転車を押しながら急坂を上っていくところに出合わした。時刻は 8:30 である。

国道を避け、一本南側の道を歩いた。ここでも古墳に遭遇した。「三ノ分目大塚古墳」である。説明板があり、その横の階段を上がると古墳の上に出た。この古墳の位置は珍しい。「三ノ分目」とは新田開発における区画だから、香取海の中の沖積層だったことを表している。中期の古墳なので海の中だったのではないか? あるいは、ここだけ島になっていたのか? 有力な豪族の墓だと思われるが、被葬者は不明との事である。

再び国道歩きを始める。まず「東関東自動車道」、続いて「JR 鹿島線」の下をくぐった。「鹿島線」は「香取駅」で「成田線」から分かれ、「十二橋駅」「潮来駅」「鹿島神宮駅」を経由し「鹿島サッカースタジアム駅」を終点としている。

ここで利根川の土手へと向かうべく、国道を右折した。土手に「香取神宮一の鳥居」があるので、そこへ寄っていこうと思ったのだ。道の両側は水田、いにしえの「香取海」の中である。

利根川土手の自転車道に出た。自転車や歩行者はほとんどいない。暑い中ここを歩くのはたいへんだ。前回同様、海からの距離が表示されている。ここで 35.5 km 。右手には「JR 鹿島線」の「利根川橋梁」が見える。

歩くこと 20 分、「香取神宮一の鳥居」に到着した。かつて「香取神宮」の表参道口だったところで「津宮鳥居河岸」と呼ばれる。昔はここで船を降り、香取神宮まで歩いたのだ。「常夜灯」が残っており、そばに「与謝野晶子の歌碑」が立っていた。

かきつばた香取の神の津の宮の宿屋に上る板の仮橋

当時はこの辺りに何軒か宿屋があったのだろう。

さて、いよいよ「香取神宮」へお詣りだ。しかし、神宮までの道は結構遠く、駐車場まで 40 分もかかってしまった。途中、神社がいくつかある。最初にあったのが、「沖宮神社」で「綿津見命(ワタツミノミコト)」を祀る。続いて、「忍男(おしお)神社」、ここは東の宮となっている。「伊弉諾命(イザナギノミコト)」を祀り、浜手守護の神といわれている。道路に面した鳥居から中へ入ると、朱塗りの本殿がある。

成田線の線路を越えると、すぐ「董橋(ただすばし)」がある。かつて衛兵見張所があって、通行者を糺(ただ)したところからこの名がついたとのこと。別称は「草履抜(じょん抜き)橋」で、参拝者はこの川で身を清め、衣と草履を履き替えて香取神宮に向かったという。さらに進むと「神道山古墳」の入り口に出た。5 ~ 6 世紀の前方後円墳 1 基、円墳 6 基が残っている。…と、ここまではいろいろ見所があり、飽きないのだが、ここからが遠かった。

11:35 ようやく駐車場に到着。そこそこ車が停まっている。参道の両側には店が立ち並んでいるが、平日なので閉めている方が多い。食事は後に回して先に進む。参道商店街を抜けると「朱塗りの大鳥居」の前に出る。「香取神宮」と書かれた立派な石碑がある。ここは下総国一宮であり、神社ではなく「神宮」なのである。「神社本庁」のホームページよれば、「神宮」の社号を付されている神社には、皇祖をお祀りしている霧島神宮や鹿児島神宮、また天皇をお祀りしている平安神宮や明治神宮などがあり、このほか、石上神宮や鹿島神宮・香取神宮など特定の神社に限られているとのことである。さきほどの「香取海」の地図にあるように、「鹿島神宮」と海を隔てて向かい合っている。

大鳥居をくぐると境内の案内図があった。参道を進むと「総門」「楼門」があり、その先に「本殿」があるとのこと。そこから西に進むと「要石」「奥宮」に出られるようだ。まずは参道を「本殿」に向けて進もう。

木立に囲まれた参道は両側に燈籠が並んでいる。道幅は思ったほど広くない。大きな石の鳥居があり、その先に朱塗りの門がある。あれが「総門」だろう。

「総門」の先に「楼門」があるのだが、一直線上に並ぶのではなく、センターをちょっと外してある。「楼門」を見る。これは見事な建物だ。元禄 13 年(1700 年)に徳川幕府が造営したものだそうだ。屋根は現在は入母屋造銅板葺だが、当初は「とち葺」だったとのこと。この先に本殿がある。

とても優美だ。「楼門」と同じく、元禄 13 年 徳川幕府の手によって造営された。慶長年間の造営で用いた桃山様式を元禄の造営時にも取り入れているとのこと。「本殿の様式は正面柱間三間の流造に後庇を加えた両流造り、現在屋根は桧皮葺ですが、もとは柿葺でした。規模も大きく、また建築様式も近世前期の正統的な手法を用いており、全国的に見てもこの時期の神社建築を代表する建物です。(昭和 52 年重文指定)」と香取神宮の HP に説明がある。屋根が美しく流れる様に反っていて(流造)、壮麗な中にしなやかな美しさを感じる。

裏に回ると本殿を見ることができる。屋根の上の×になっている「千木(ちぎ)」は「外削ぎ」なので男の神様だ。

ご祭神は一柱で「経津主大神(フツヌシノオオカミ)」又の名を「伊波比主命(イワイヌシノミコト)」という。「フツヌシ」は「鹿島神宮」に祀られている「タケミカズチ」とともに、「国譲り神話」において「大国主」と「葦原中国(アシハラナカツクニ)」をよこせと交渉した神であり、その結果「天孫降臨神話」に繋がっていく。つまり「建国」の立役者なのである。そのため「古くから国家鎮護の神として皇室からの御崇敬が最も篤く、特に『神宮』の御称号(明治以前には伊勢・香取・鹿島のみ)を以て奉祀されており、中世以降は下総国の一宮、明治以後の社格制では官幣大社に列し、昭和 17 年、勅祭社に治定され今日に至っています。(香取神宮 HP)」となるのである。実はここにはいろいろなミステリーがあるのだが、それについてはまた別のところで書くことにしよう。

「総門」の前の道を西に進むと、「要石」に出る。地震を抑えるため、地中に深く石棒を差し込み、大ナマズの頭尾を刺し通したという。「鹿島神宮」にもあり、香取はは凸形、鹿島は凹形で、地上に一部を現し、深さ幾十尺と伝えられている。

さらにその先、旧参道の中程に「奥宮」があり、「経津主大神」の荒魂を祀っている。

こんな具合で、なかなか見所満載であった。再び参道商店街に戻り、冷たいお蕎麦をいただいた。エネルギー補給もできたところで、今日の最終目的地である「佐原」へと向かう。距離にして2.3 km 、およそ 30 分の道のりである。さあ、もう少しだ、ガンバロー!

西側の「一の鳥居」をくぐり出て、順調に「佐原」の町へ入った。「佐原」は香取市織幡付近に発し北西へ流れ、利根川に注ぐ「小野川」を中心に利根川水運の集散地として発展を遂げた河岸の町である。かつては「お江戸見たけりゃ佐原へござれ 佐原本町江戸まさり」と唄われるほどの利根川随一の河港商業都市だったのである。「舟運・商業で繁栄を極めた佐原の町は、明治時代以降も隆盛が続き、物流が自動車輸送に変わる昭和 40 年頃まで繁栄が続いた(NPO法人 小野川と佐原の町並みを考える会)」との事で、「小野川」の両側に歴史的建造物が多数残っている。また、「佐原」の名家の一つが「伊能家」で、「大日本沿海輿地全図」で有名な「伊能忠敬」はその 10 代目当主である。

県道 55 号線を進み「佐原」に入ると、まず「八坂神社」がある。「小野川」を挟んで町の東側を「本宿」、西側を「新宿」といい、本宿にはこの「八坂神社」、新宿には「諏訪神社」と二つの神社がある。これらの神社が大祭がそれぞれ 7 月、10 月に行われ、数々の山車が出て小野川沿いの道を進むのである。「八坂神社」の横には「水郷佐倉山車会館」があって、山車を展示してあり、大祭の様子もスクリーンで見ることができる。

県道 55 号にはこの辺りから「忠敬通り」という名称がつき、道の両側に歴史的建造物が現れ始める。NPO法人 小野川と佐原の町並みを考える会のHPに分かりやすい地図があるので、それと合わせて写真を見ていただきたい。

道を進むと「小野川」に出る。「忠敬橋(ただたかばし)」がかかっている。橋の南側左手に「伊能忠敬旧宅⑧」、右手に「伊能忠敬記念館」があるので、このあたり伊能忠敬一色だ。江戸情緒があっていい風情である。奥の橋(樋橋⑩)の手前にある桟橋から「小江戸さわら舟めぐり」の舟が出ている。「伊能忠敬記念館」には、彼の 50 歳までの前半生と隠居してから 71 歳まで実施した全国測量の行程や測量機器、そして 1821 年に完成した「大日本沿海輿地全図」が展示してある。現在の地図との重ね合わせたパネルがあったが、北海道で位置のずれが少しあるものの、その正確さにはビックリする。「家業を十分になし終えた後の第二の人生でこれだけのことができるのだ」と、勇気づけられる展示だった。

隣のカフエで美味しい珈琲をいただく。ドラマ「東京バンドワゴン~下町大家族物語」のロケでこの店が使われたという話をオバサンから聞いた。

小野川に沿って北へと歩く。写真は「忠敬橋」北側の「千葉商船のビル」、その奥に書店④や呉服店⑤が並んでいる。

北側にある「共栄橋」から「中橋」を臨む風景である。この川の両側の道を祭りの時には山車が通るのである。これはなかなか見物だろう。さて、そろそろホテルへ向かおうと「忠敬橋」まで戻り右折する。途中、「諏訪神社」の鳥居の前を通った。

14:15 にホテルにゴール。歩行距離 26.8 km、所要時間は食事や休憩も入れて 7 時間 56 分だった。さすがに疲れて、夕方までぐっすりねむりこんでしまった。