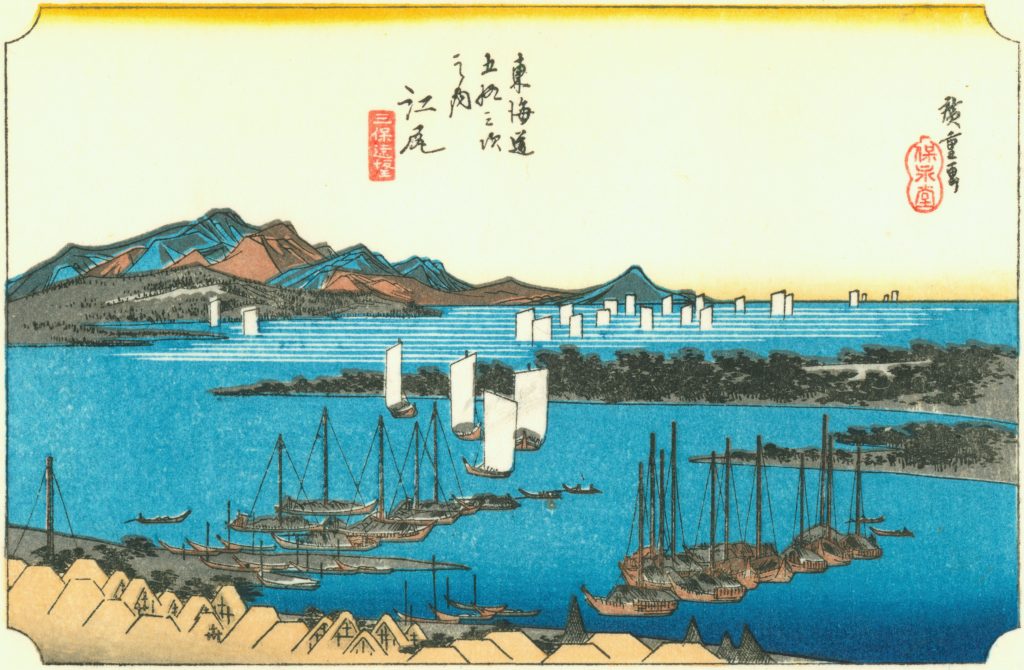

図 1 は広重の『東海道五十三次』だが、描かれている場所は「三保の松原」で「江尻宿」の南東にある砂嘴である。絵の中段にある松林がそれで、「久能山」からの眺望であるという。いずれも今回のコースからは外れている。

江尻宿

「江尻宿」は前述のように「静岡市清水区」にある。2005 年より前は「清水市」だったが、「静岡市」が政令指定都市となり発足した。実は「蒲原」「由比」「興津」もみんな「清水区」なのである。「興津」はもともと「清水市」だったが、「蒲原」は 2006 年に、「由比」は 2008 年に「清水区」に吸収された。「江尻」はその「清水区」の本家本元である。「駿河国」の宿場町としては「駿府城」のあった「府中」の次に大きかった。

- 所在地:駿河国庵原郡(静岡県静岡市清水区江尻町など)

- 江戸・日本橋からの距離:41 里 35 町 45 間

- 宿の規模:家数 1340 軒、本陣 2、脇本陣 3、旅籠屋 50

- 宿の特徴:巴川がつくる砂洲上にできた中世以来の宿場町であり、武田氏が城を築き駿河支配の拠点となった。また、近くに江尻津(清水湊)もあり江戸時代には江戸への物流拠点となった。南東に三保松原があり、また東海道の途中に久能山 への分岐がある。

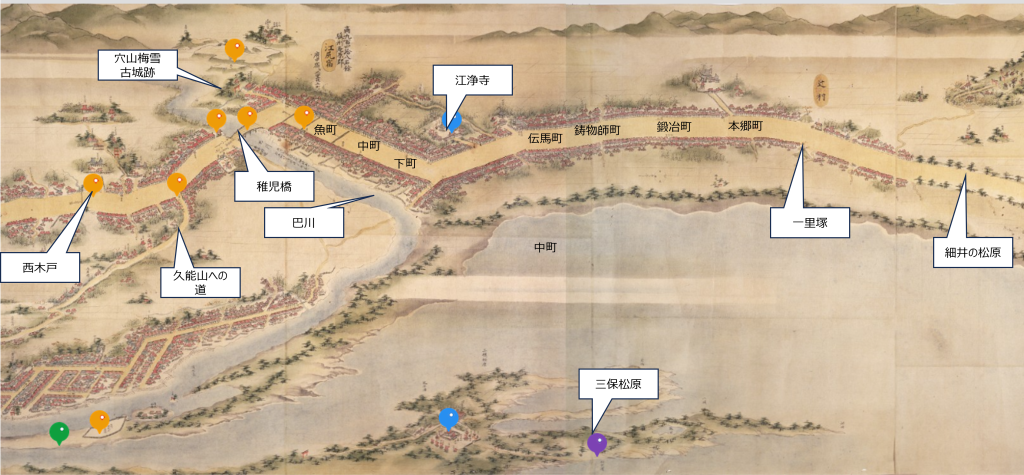

図 2 に古地図を示す。「東木戸」は「辻村」と「本郷町」の間にあったらしい。「鍛治町・鋳物師町」は鍛冶職や鋳物職が住んでいたところ。城下町には鍛冶職が多い。ここも最初は「江尻城」の御用鍛冶として刀剣類を作り、その後刃物鍛冶から鎌や鋤を作る農鍛冶となったという。

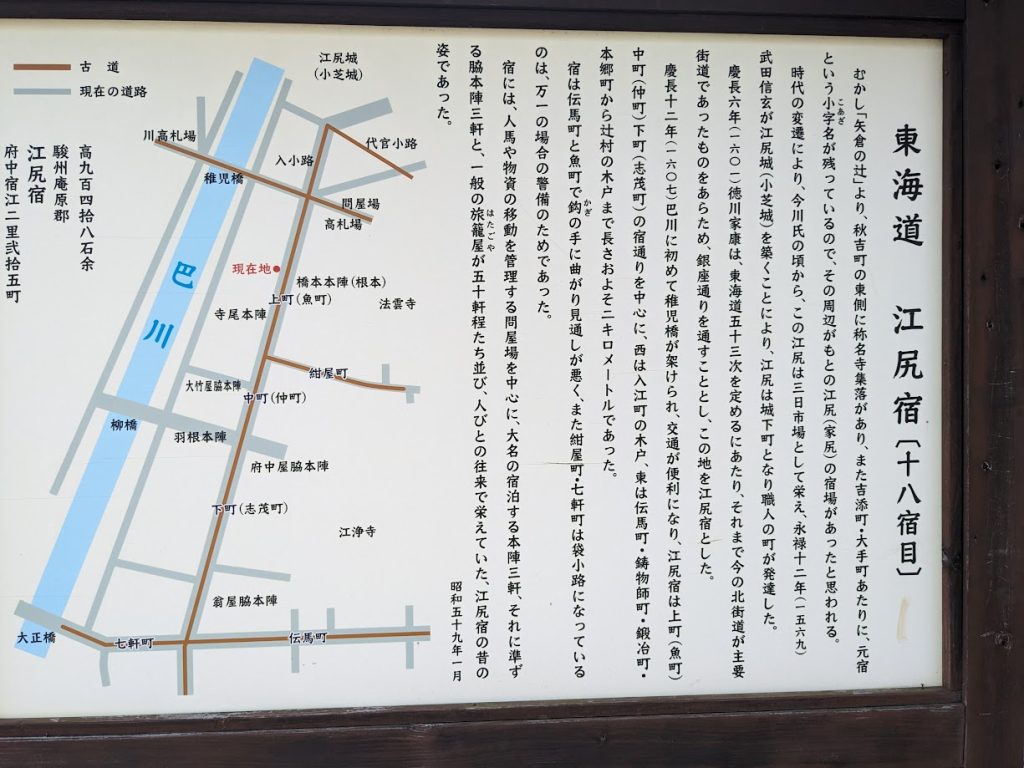

道は「巴川」にぶつかって西に曲がる。レンガ道に変わり、宿場町らしき雰囲気だ。だが、本陣や脇本陣は「中町」にあったようなのだが、現在、ほとんど痕跡が残っていない。「魚町(上町)」に入ったところにある説明板に昔の地図が描かれていた。この「魚町」は「上町」が転じたものであるが、なかなか面白い変化だ。「江尻宿」の「江尻」は、「巴川」の尻、川下の町の意味。隣の河口にあたる場所は「清水」と呼ばれ、「清水次郎長」のおかげで、こちらが一般的だ。

「魚町稲荷神社」で小休憩。この北に「江尻城(小柴城)」の城跡がある。「武田氏」が築いた城で、最初の城主「山県昌景」が長篠の戦いで討死すると「穴山梅雪」が城主となった。

「巴川」にかかる「稚児橋」を渡る。この橋、河童の銅像やレリーフが設置されているのだが、「徳川家康」が橋をかけ、渡り初めを始めようとしたとき川の中から男の子が現れ、橋脚を登り入江方面に消えたので「稚児橋」と名付けられ、またその子供が「河童」だったと語り継がれているらしい。

橋を渡ると「久能山」への分岐(県道 198 号)があり、その先に「西木戸跡の碑」がある。ここで「江尻宿」が終わる。

江尻宿~府中宿

時刻は 9:18、ここから「府中」までは 10.5 キロと長く、市街地を通るので単調だ。そうなると足の痛みが堪えてくる。さらに 4 月になったばかりだというのに、今日はバカに暑いのである。かなり苦しい行程だった。

「追分羊羹」で有名な「追分」に差し掛かる。「追分」とは道の分岐点の意味だが、ここは「清水湊」への分岐である。開店は 9:30 からなので開店前、前を通り過ぎる。

道は「東海道本線」と「静岡鉄道 静岡清水線」の踏切を越えて進む。急に前が小高くなった。これが江戸時代に農業用水のため池として造られた「上原堤 宗旦池」。右へ行くと「旧東海道」、左に回るとイオンモールがある。分岐の手前に「久能寺観音道」の道標があった。説明板には「この道標は、安永七年(1778)に妙音寺村の若者の寄進より造立されたものである。ここに書かれている久応寺観音道は、この平川地から有東坂・今泉・船越・矢部・妙音寺・鉄舟寺(久能寺)に至る有度山を通る道のことである。 久能寺は、もと久能山にあったが、甲斐の武田信玄が駿河の国の攻略の根拠地として、久能域を築城、そのため天正三年(1575) 現在の位置に移築されたものである。明治維新となり廃寺、その後、明治十六年(1883)山岡鉄舟が再興、久能寺を鉄舟寺と改め、現在に至っている」とある。「鉄舟寺」は「清水区村松 2188」 にあり、ここより 3 キロほど南。このあたり「今川」と「武田」の戦場なのである。

回ったところにある「上原子安地蔵堂」。「宗旦池」の向こう側の桜はかなり開花しているように見えたが、ここはまばらな状態。このお堂、「武田勝頼」を攻める前に「徳川家康」と武田の家臣「穴山梅雪」が会見した場だと説明がある。この「梅雪」寝返りのシーン「どうする家康」で見たような気がする。

この先、「旧東海道」は基本的に「静鉄」の南側を通っており、「新静岡駅」まで続く。「県道 407 号線」と合流した交差点の角。清水銀行の前に「草薙一里塚」がある。

この「草薙(くさなぎ)」という地名は三種の神器の「草薙の剣」からきている。「スサノオ」が「八岐大蛇」の体内から発見する剣であり、本当の名前は「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」。「日本武尊(ヤマトタケル)」が「東征」の際にこの剣を携行していた。『日本書記』の記述を見てみよう。

是歳、日本武尊、初めて駿河に至る。其の処の賊、陽り従ひて、欺きて曰さく、「是の野に、麋鹿甚だ多し。気は朝霧の如く、足は茂林の如し。臨して狩りたまへ」とまうす。日本武尊、其の言を信けたまひて、野の中に入りて覓獣したまふ。賊、王を殺さむという情有りて、王とは、日本武尊を謂ふぞ。其の野に放火焼。王、欺かれぬと知しめして、即ち燧を以て火を出して、向焼けて免るること得たまふ。一に云はく、王の所佩せる剣、叢雲、自ら抜けて、王の傍らの草を薙ぎ攘ふ。是れに因りて免るること得たまふ。故、其の剣を号づけて草薙と曰ふといふ。叢雲、此れをば茂羅玖毛といふ。王の曰はく、「殆に欺かれぬ」とのたまふ。即ち悉に其の賊衆を焚きて滅しつ。故、其の処を号けて焼津と曰ふ。

岩波文庫『日本書記(二)景行天皇』

『古事記』では「駿河」ではなくて、「相武国(さがむのくに)」と書かれるが、「焼津」は同じで、『倉野憲司校注 古事記』では「焼津」は「静岡県焼津町。従って古事記に相模の国としているのはおかしい」と断じている。この話、知ってはいたが「焼津」の地名譚となっているので、「焼津市」が舞台だと思っていた。「焼津市」の「焼津神社」が「この伝説から、この地は『ヤキツ』といわれるようになり、現在の『焼津(やいづ)』という地名の由来となったのです」と話の舞台であると主張している。そして、ここ「草薙」にある「ヤマトタケル」を祀る「草薙神社」も「日本武尊が草を薙ぎ払い難を逃れたこの土地を草薙と呼ぶようになり」とここが舞台だと主張していたのだ。だが、微妙な違いもある。「草薙神社」の方は「景行五十三年」の「景行天皇東国巡視」の記事を載せ「御親しく 1 社を建立し、日本武尊を奉祀し、御霊代として草薙剣を奉納しました。それが草薙神社でございます」として、「景行天皇」が後年、「ヤマトタケル」を祀った場所となっている。『東海道名所図会』によれば、「初めは少し西に神社ありしが、天正十八年(1590)、官家の台命〔太政、左右大臣の命令〕によって、こゝに移し再興ある」とのこと。ここと「焼津」との間が舞台だったのかとも思うが、ここと「焼津」の間には「満観峰」がそびえており、同一視するには無理がある。

いずれにしても、この時「草薙神社」はまったく頭に入っていなかった。「旧東海道」と「草薙神社通り」との交差点で左折し 20 分歩けば神社だったのだが、まったく気にせず直進してしまったのだ。そもそも「旧東海道」は「県道 407 号」の一本南を通っており、「草薙神社通り」の表示さえなかった。折りを見て「草薙神社」「焼津神社」合わせて訪ねてみようと思う。

およそ一時間歩いて「県総合運動場駅」の前に出た。ここは新しい駅のようだ。少し西に歩いて、再び北進すると、「東海道本線」の線路の前に「旧東海道祈念碑」があった。ここで「東海道本線」の線路をくぐる。

しばらく JR に沿って歩いた後、西へ移動。行く先は「国道 1 号線」だ。わずかの距離、国道を歩板後、「県道 74 号線」で右折、国道の一本北の道に入る。この道にあった「長沼の一里塚」はゴミステーションの隣だ。

この後、「静鉄」に沿って歩き、再び[国道 1 号線」と合流。静鉄「春日町駅」の先に「東見附」の表示があった。時刻は 11:54、「江尻宿」を出てから 2 時間半かかっている。

この日は「府中宿」を歩き、「駿府城跡」を見たあと、遅い昼食とともにうまいビールで渇きを癒やし、新幹線で帰宅した。日を開けて、5 月 2 日から「府中宿」以降の「歩き旅」に出た。この「府中宿」の様子と「府中~丸子宿」への道中については次回、あわせて紹介したい。