「掛川宿」の概要はつぎのとおり。

- 所在地:遠江国佐野郡(静岡県掛川市掛川など)

- 江戸・日本橋からの距離:56 里 19 町 45 間

- 宿の規模:家数 960 軒、本陣 2、脇本陣なし、旅籠屋 30

- 宿の特徴:戦国期に今川氏の家臣朝比奈氏によって城が作られ、豊臣秀吉の時代に山内一豊が入城・傷んだ城を修復して城下町を整備した。江戸期には譜代掛川藩の城下町となり、東海道の宿場町として栄えた。

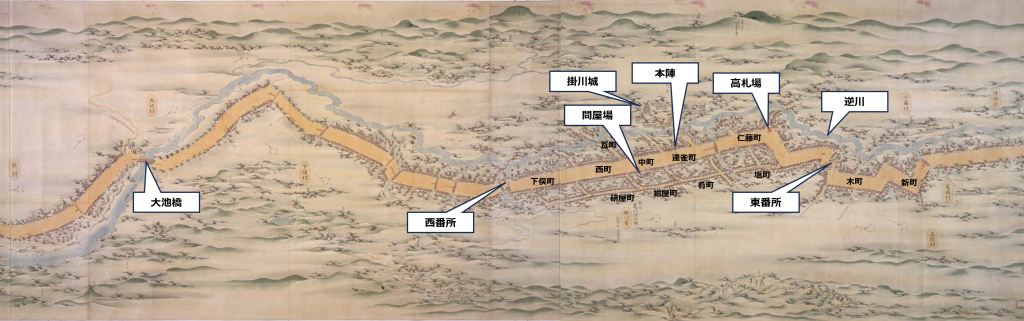

「掛川宿」の古地図を図 2 、現在の地図を図 3 に示す。青の点線が「旧東海道」、実線が歩いたコースで、お城の前と「十九首塚」へ迂回した以外は「旧東海道」と重なる。現在、宿場の遺構は残っていないし、その跡を示す標識もあまり見かけなかった。「七曲りの説明板」があるあたりには図 2 で見ると「東番所」があったらしい。

「七曲り」を抜けて「仁藤町」に入るが、そこにあった「高札場跡」にも説明板がない。「旧東海道」はほとんど人を見かけないし、店も閉まっている。「連雀町」の「掛川信用金庫」の建物がちょっと城下町らしい雰囲気で目立っていた。見るものがあまりないので、お城に近い通りに移動する。

こちらはもう少し人通りがある。観光客らしき人を見かけるが数は多くない。すでに 12:50 なのでここで腹ごしらえしておこうと、お城の前の交差点にある店で五目ご飯定食をいただいたが、味はもう一つだった。「掛川城」は「山内一豊」が整備したものだが、現在の天守閣は平成 6 年(1994)に日本初の「本格木造天守閣」として復元されたもので、すっきりしていてカッコイイ! だが、立ち寄っている時間は無い。

再び「旧東海道」に戻る。「中町」に「山内一豊と千代」のレリーフがあった。「司馬遼太郎」の「功名が辻」で一躍有名となった「一豊と千代」。大河ドラマにもなった。「内助の功」の典型とされる話だが、実際はどうなのだろう? 長浜城主 2 万石(豊臣家臣)→ 掛川城主 5 万石(豊臣家臣)→ 関ヶ原合戦で家康方につく → 土佐 20 万 2600 石(徳川家臣) と出世の階段を駆け上る。「豊臣」から「徳川」へと寝返るあたり、ただ者ではない。

このレリーフ、実は清水銀行の建物の壁にある。銀行とは思えない宿場町にマッチした建築物だ。

「下俣町」に入るとかなり寂しくなる。ここで「旧東海道」は北へ曲がる。川のほとりに常夜灯がある。この川は「逆川」の支流だが「血洗川」という。「平将門」の首をこの水で洗ったという伝承があるのだそうだ。また、ここに「西番所」があったらしい。13:34 私は「掛川宿」を出た。

掛川宿~袋井宿

このあたりに「十九首塚」があるというので、街道を外れて「逆川」の方に歩いて行く。天慶 3 年(940)、藤原秀郷が平将門一門 19 名を討伐してその首を弔った塚と伝えられているところだ。住宅地のまん中に 19 の塚が並んでいる。中央のもの以外は新しい。実は将門のものと思われる大きな 1 基以外は失われてしまっていて、新たに18 基の首塚を作り直したのだそうだ。

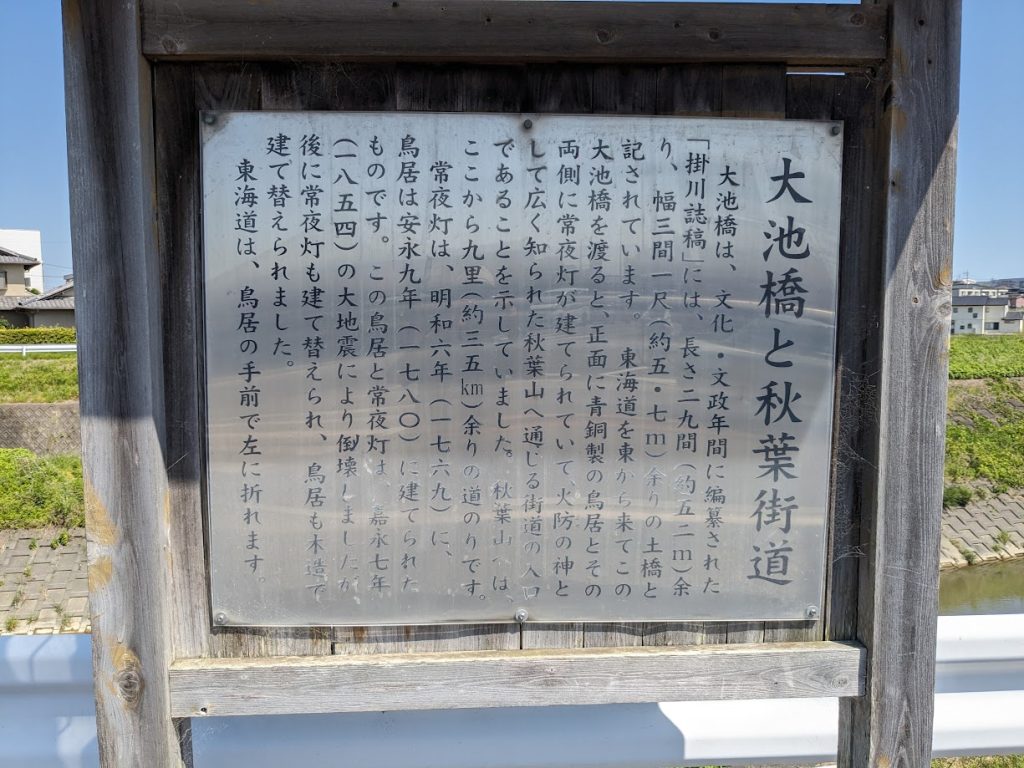

「逆川」沿いに歩いて「旧東海道」と合流する。「大池橋」を渡る。その先で道が四方向に別れている。「旧東海道」は最も左側の「県道 253 号」だが、曲がったところに「大池橋と秋葉街道」の説明板があった。江戸時代、「秋葉詣」がさかんに行われた。これは静岡県浜松市天竜区春野町領家にある「秋葉山」にある「秋葉神社」に詣でるのである。祭神は火の神「火之迦具土神 (ヒノカグツチノカミ)」で「火防」の御利益があるとされ人気があった。ここまで「旧東海道」を歩いてくる中で、あちこちに「秋葉の常夜灯」があったが、信者の代表者が毎年、「秋葉山」に参拝し、火防のお札をいただき、各家々に配ってお祀りするとともに、一枚を籠燈に納めて毎夜火を灯して地区の安全を祈ったという。その「秋葉詣」の道がここから始まるのである。右から二本目がそれで、右側に「秋葉神社 掛川一の鳥居遥斎所」がある。

ここから「袋井宿」まではまだ 8 キロほどある。比較的単調な道だった。問題はさっきからかなり足が痛くなっていることだ。足の指のマメだけではなく、かかとも痛い。長時間、連続して歩けなくなっている。そこで 1 時間くらい歩いたら 10 分ほど休憩することにした。坐って、靴を脱ぎ、靴下も脱ぎ、足を点検し、場合によっては汗で湿った靴下を取り替えるのである。

「天竜浜名湖鉄道」の線路を潜り、「大池の一里塚跡」を過ぎてしばらく進むと松並木が現れる。

「国道 1 号線」を抜け左へ少し進むと「県道 254 号」は右に折れる。これが「旧東海道」。ここ行くと今度は「東名高速」の高架が現れる。これを潜って「垂木川」を渡ったところで休憩。再び歩き始めると、右に「仲道寺」とある。この「仲道」であるが、「東海道の中間」の意味で名前がついたらしい。いよいよ「旧東海道歩き旅」も中間点に差し掛かったのだと感慨しきり。

再び松並木。この先が間宿の「原川」だ。

この後、「旧街道」は「国道 1 号線」に入り、「原野谷川」を渡って左に抜ける。私は右側の歩道にいた。橋をわたった先に左側へ横断できるところがあるだろうと高をくくって、そのまま右の歩道を進んだのだが、先に信号が見えないことに気づいた。だいぶ歩いていたが、仕方なく橋の手前の信号まで引き返し、そこで国道を横断することになった。足が痛いのに余分な距離を歩くことになるとは!

15:15、「袋井市」に入った。「旧東海道」は「国道 1 号線」と並行し南を走る。国道との間には工場が建ち並んでいる。そして、長い松並木が続いているのだ。この松の根元に坐ってちょっと休憩。まだ 40 分しか歩いていないが足が痛い。道路の向こう側を袋井側から歩いてくる男女の二人連れがあった。恰好からして日帰りの東海道ウォーカーだ。おそらく夫婦だろう。奥さんの方が颯爽と歩いていて、その後を旦那さんが追いかける。旦那さんはかなり疲れ気味だ。もう 15 時を過ぎているのでもうすぐゴールだろうが、どこまで歩くのだろう? そんな二人を見送って、重い腰を上げ再び歩き始める。

右手に「冨士浅間宮の赤鳥居」があった。「赤鳥居と呼ばれ親しまれているこの鳥居は、東海道分間延絵図にもその姿が描かれ、天正十八年(1590)に地頭の本間源三郎重泰が建立し、寛永十五年に北条氏重が現在の地へ移築した冨士浅間宮本殿(重要文化財)への参道の入口に建っています。現在は鳥居と社殿までの間に国道や東名高速道路が通り、周辺には多くの工場が立ち並んでいますが、江戸時代には赤鳥居から木々の間に社殿を見通すことができたようです」との説明がある。

さらに歩くと右側に「久津部の一里塚」があり、その先が「袋井東小学校」だ。

門のところに「東海道五十三次どまん中東小学校」と書かれた札がかかっている。「袋井市」は「東海道五十三次どまん中」をキャッチフレーズにしているのだが、小学校にも使われているとは驚きだ。

更に進んで右側に「七ツ森神社」の鳥居。『東海道名所図会』によれば、ここは「お稲荷さん」で祀っているのは「金十郎狐」と呼ばれるキツネだ。

「新屋」で「旧東海道」が「県道 413 号」と出合って分断される。その先にある「新屋の秋葉山常夜灯」はなんと木製だ。これまで見てきたものはみんな石造りだった。これは「木造屋形」と呼ばれるもので、現存する 14 基のうちの一つだそうだ。

「天橋(あまばし)」を渡ると右手に「東海道どまん中茶屋」があった。16:20 ようやく「袋井宿」に入る。茶屋の営業時間は 15:30 までなのですでに閉まっていた。もう少し歩いてホテルにたどり着いた。この日の「金谷宿」からの歩行距離は 28.6 キロ、8 時間 47 分もかかっていた。峠越えも二つあり、かなりハードな一日だった。