今回は前回ゴールした「三宮」から始めて、「須磨」「明石」「加古川」「姫路」と進み「相生駅」にゴールする予定。途中、「舞子」「東加古川」「姫路」に宿泊するのだが、前日、「大阪」に宿泊して友人と「サカリ・オラモ指揮 ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団」のコンサートを楽しみ、「相生」にも後泊するという五泊六日の長旅となった。

三宮駅~兵庫津

2025 年 2 月 12 日、前日宿泊した「新大阪」から 「JR 神戸線」に乗って「三宮駅」に到着。7:58、「歩き旅」の開始である。天気予報は曇りで午後遅くから雨。この雨の前に歩ききってしまいたい。朝の気温は 10 ℃だが、午後は 20 ℃くらいまで上がるらしい。

「JR三宮駅中口前」から「生田新道」を西に歩く。

街道からは外れるが、「生田神社」にお詣りしておこうと「西門筋」に入る。正面に神社の鳥居が見えた。前に「西宮」のところで書いたように、ここも「神功皇后」が祀った神社の一つである。

「生田神社鳥居前」。赤い鳥居が「二ノ鳥居」。

その先に楼門。鮮やかな朱色が目を引く。菊の御紋は天皇家と関係が深いことを示している。

主祭神は「稚日女尊(ワカヒルメノミコト)」。「天照大神」自身、その幼名、妹神、御子神ともいわれている。古代から中世にかけて神社の維持管理のために、租や調、庸を納める「神社付属の民戸」を設けていた。これを「神戸(かんべ)」という。この「かんべ」が「神戸(こうべ)」という地名の由来になっている。また、『地名辞書』は「三宮」について「此地に生田の第三の裔神ありければ是名あり」と書く。この「裔神」とは「生田裔神八社(港神戸守護神 厄除八社)」を指す。この「第三の裔神」がこのあと立ち寄る「三宮神社」なのだ。

「生田の森」の説明板があった。「源平合戦の古戦場」とある。

「源平合戦」とは平安時代末期の「源氏」と「平氏」の戦いである。その時の年号から「治承・寿永の内乱」ともいう。「兵庫県立歴史博物館のサイト」に「治承・寿永の内乱の地図」が掲載されている。「源平合戦」の画期の一つが「生田森・一ノ谷合戦」なのである。これで大勢が決まり、後は「屋島」「壇ノ浦」と「平家滅亡の道」を辿るのだから。まず、ここまでの流れを簡単に整理しておこう。

「平家にあらずんば人に非ず」といわれるほど権勢をふるった「平清盛」率いる「平家」に対して不満を持つ者も多く、「後白河法皇」の第三皇子「以仁王(もちひとおう)」と「平家政権」下での「源氏の長老」だった「源頼政」が挙兵を計画したが、露見して「宇治平等院の戦い」で敗死したのが治承 4 年(1180)の 5 月。これが 6 年続く内乱の始まりである。8 月には関東で「源頼朝」が挙兵するが、「石橋山の合戦」で敗れて「房州」に落ちのびる。この時の「ゆかりの地」については「千葉県ぐるっとウォーキング」に書いた。この後、「頼朝」は上総・下総などの武士団を従えて力を盛り返し、反撃に転じる。最初の画期は 10 月の「富士川の戦い」での勝利。これについても「旧東海道歩き旅」でふれた。一方、「頼朝」の従兄弟にあたる「源義仲(木曽義仲)」も 9 月に挙兵し、北陸に進出。そんな中、翌 1181 年の 2 月、巨星「清盛」が熱病のため死亡してしまう。しばらくの膠着状態の後、1183 年 5 月の「倶利伽羅峠の戦い」で「平家」が「木曽義仲」に大敗するや、「滅亡」に向けて時計の針が動き出す。「義仲」が京に迫るなか、 7 月「平家」は京をすてて瀬戸内・九州方面へと落ち延びる。一方、「義仲」は京に入るが「後白河法皇」と対立、策士「後白河」は「頼朝」の東国支配権を公認し上洛を促す。「頼朝」は「義仲」を討ち取るべく「範頼・義経」らを送り、1184 年 1 月の「宇治川」「瀬田」の合戦に勝利し、「義仲」は「粟津」で敗死。この内輪もめの間に「平家」は勢力を盛り返し、「清盛」がかつて住んでいた「平家」の本拠地ともいえる「福原(神戸市兵庫区)」まで進出していた。そこで「後白河法皇」は 「義仲討伐」が終わったばかりの「範頼・義経」に「平家討伐」を命じる。そして、2 月「生田森・一ノ谷の合戦」が始まるのである。

この「福原」は「平清盛」が「福原荘」と名付けた別荘を設けて住んだ場所である。わずか 5 ヶ月間だが、ここに遷都したこともある。中心は現在の「兵庫区」、しかし、その範囲は「東生田」から「須磨」まで及ぶという。「福原」に入った「平家」は「源氏」の攻撃に対して、東の戸口「生田森」と西の「須磨一ノ谷」に陣を置く。一方、「源氏軍」は京から二手に分かれ、主力の「範頼軍」は「山陽道(西国街道)」を西に進み、搦め手の「義経軍」は「福原」の西に出るべく「丹波路」を進んでいた。

ここ「生田森」には「平知盛・重衡」らが率いる「平家の主力部隊」が陣を張り、「源氏軍」を待ち構える。そして、 2 月 7 日 午前 6 時頃、「生田口」に「畠山重忠」「梶原景時」をはじめとする「範頼軍」5 万騎が布陣。攻撃が始まるが、主力軍同士の戦いなので激戦となり膠着状態に陥る。『平家物語』に「梶原景時の二度駆け」と呼ばれる話が書かれている。「日本国語大辞典」の「二度の駆け」の項に、「源氏と平家の一の谷の合戦の時、生田の森で源氏の梶原景時は、苦戦の末一度引いたが、一人奮闘している長子景季に気づいて、再び討ち入り、景季を助け出したということ。転じて、戦場で一度戦って退き、再び攻め入ること」と説明がある。国語辞典にのるほど有名な話なのだ。戦況に変化をもたらすのが「搦め手側の戦い」なのだが、それについては後で述べることにして、「歩き旅」に戻ろう。

「生田神社」を後にして街道に戻る。「阪急」「JR」の線路と「県道 21 号」のガードを潜る。狭い中にいくつもの交通機関が並んで走っているのが驚きだ。このほか地下を「阪神」も通っているのだ。「三宮センター街」を横切り、さらに「三宮中央通り」を越えて「花時計線」に入る。正面が「神戸朝日ホール」だ。

右折すると右側に「三宮神社」の鳥居があった。「神戸大丸」の斜め前だ。

都市の中のこぢんまりした神社だが、ここが「生田神社」の「裔宮」。このあたりは、かつての「生田森」の一部で、明治維新頃までは一面田園で何もなかったという。

不思議なことに、境内に大砲が飾られていた。

説明板には、「明治元年1月 11 日(旧暦)に神社前で突発した神戸事件のときに、外国兵との交戦に、備前の藩兵は3門の大砲をひきいて応戦した。この大砲は年代的にほぼ同時代のものなので参考とする」と書かれていた。この「神戸事件」とは、「神戸市」によれば、「新政府の命を受け西宮警備に向かうため、三宮神社付近を通過中の家老日置帯刀率いる備前藩兵が、隊列を横切った外国人に発砲し、負傷させるという事件が起きた。居留地および神戸港に滞在していた英・仏・米の守備隊は直ちに応戦し、翌 12 日には港内に停泊中の諸藩の艦船と居留地を軍事的制圧下においた。新政府は動揺し、15 日、参与兼外国事務取調掛東久世通禧を勅使として兵庫に派遣し、各国公使と会見した。会見では、王政復古の伝達と、幕府が幕末に諸外国と結んだ条約を新政府も遵守すること、外国人の安全確保などを誓約した。さらに、外国代表の要求を受け入れ、各国公使に陳謝するとともに、発砲を命じた滝善三郎の処刑と家老の日置の謹慎処分を決定した。同日、新政府は神戸の治安確立のため、薩摩・長州両藩に兵庫神戸の警備を命じた。滝の切腹は、2 月 9 日、各国代表見証のもと、兵庫の永福寺にて行われた」もので、「王政復古によって誕生した明治新政府が最初に直面した外交事件」となる。

しかし、この事件、備前藩兵が「西国街道」を通った時点で起こるべくして起こったといえる。なぜなら、「西国街道」は「外国人居留区」の北の境にあたる。つまり、行列は治外法権を認められいる地区のすぐそばを通ったのだ。同様の事件としては「旧東海道歩き旅」でふれた「横浜」の「生麦事件」がある。しかし、「生麦」は居留地から離れたところで起こった数人の外国人と大名行列の接触だったのに対し、こちらは居留地のそばで発砲事件が起こり、備前藩兵と英・仏・米の守備隊の戦闘にまで発展するのである。まさに国家の一大事だった。

さて「元町通1」の交差点から先は「元町商店街」が街道となる。歩いているところは、江戸時代の「神戸村」、その中でも「神戸町」と呼ばれた場所である。つまり、「三宮」の田園地帯から人家の多い「町」へ入ったのである。昔から「町」だったところ、これが「元町」なのだ。

時間が早いこともあるが人通りが少ない。閉店した店も多いように思われる。子供の頃、「神戸」でショッピングといえばここだったのに。現在、全国でアーケード街はさびれる一方なのだ。その理由のひとつは個人の商店が多いため、店主が高齢化し跡継ぎがいないことがあげられる。「神戸」の繁華街の中心は「三宮」に移っている。

途中で「中華街」に寄ってみようと左折した。少し規模は小さいが、「横浜」と並ぶ有名な中華街「南京町」である。

亡くなった妻がかつて「須磨」に住んでいたので、結婚前に一緒に来たことがある。昔、夕食を食べた店がどうなったかと見たが、全く違う店になっていた。

長い長い商店街を抜けると「元町通 6 丁目」、「県道 21 号」を少し歩き、左の脇道にはいると「DE51」が飾ってあった。

その先で右折して、線路をくぐれば「JR 神戸駅」の前だ。「東海道本線」の終着駅で「山陽本線」の始発駅。その名の通り、かつての「神戸」の中心駅である。だが、現在の旅客数は「三宮駅」に比べてずっと少ない。この駅舎は 1930 年築で、近代化遺産に指定されているとのこと。

この西側が「福原町」で昔、遊郭があったところ。現在もフーゾク関係の店が軒を並べている。「西国街道」はそちらには向かわず、南に進む。

「阪神高速」の高架をくぐり南下を続けると、「本町公園」の先に「札場の辻」の説明板が立っていた。左側には「大和田」と書かれた標柱がある。どうやらすでに「兵庫津」に入っているらしい。時刻は 9:21。

兵庫津

説明板には「行程記」の地図、左にはパンフレットが貼ってあり、そこには地図も載っている。この二つを掲げておいた。説明板によれば宿場の東の入り口は「湊口惣門」。これは「湊八幡神社」のすぐ東。Google Map では「標柱」があることになっている。どうやら見落としてしまったようだ。街道は逆三角形の形をしていて、ここ「札場の辻」は頂点の位置、つまり宿場の中心で「高札場」があったところらしい。写真 22 の昔の地図ではかなり立派な宿場町で、人家はこの南、浜側にとくに多いようだ。ここまで歩いてきた範囲では、宿場町の雰囲気はまるで残っていない。

宿場の概要をまとめようと調べると、ここが古くは「大輪田の泊」と呼ばれる港であり、「平清盛」の時には「日宋貿易」の拠点港、室町時代には「足利義満」の「日明貿易」の拠点であり、江戸中期以降も樽廻船や菱垣廻船で賑わったことが記されていた。だから、浜側が賑やかなのである。

- 所在地:神戸市兵庫区沿岸部、神戸市営地下鉄海岸線「中央市場前」駅周辺

- 規模:家数 4307、(浜)本陣 11、旅籠屋 27(兵庫津明細覚書(井家文書))

- 位置:東は西宮宿まで五里、西は大蔵谷宿まで五里。

- 特徴:六甲山が海に落ち込む急峻な地形で水深が急激に深くなる天然の良港で、古くは八世紀に「大輪田泊」の名が見える。平清盛が経ケ島を築き、宋船を入港させて貿易を行い、室町時代には日明貿易の拠点となった。江戸期には北前船の発着港として発展し、人口も江戸中期には 2 万人を超えた。日米修好通商条約では兵庫港の開港が決定するが、慶応 3 年(1867)に開港されたのは東側の神戸港で、以降、交易拠点が神戸港に移る。

本陣数が 11 ととても多いが、これは「浜本陣」と呼ばれる西国大名とつながった船宿で、参勤交代時の宿泊や大坂登り蔵米の瀬取りなどを行うものだったらしい。これらは街道の南側の「南浜」に集中している。「行程記」には「鷹見右近右衛門本陣」と「網屋新九郎脇本陣」の名が見えるが、おそらく「毛利藩」おかかえの船宿だろう。

「札の辻」の先を右折し進むと、「阪神高速」の手前右側に「神明神社」。

その先で振り返って撮った写真が次なのだが、ご覧のように何もない。

「高速」を過ぎて左側に「柳原蛭子神社」。

道の反対側には「福海寺」。ここには「足利尊氏」が「新田義貞軍」に追われた際に、「福海寺」の前身である「針ヶ崎観音堂」に避難する様子を描いた「歌川芳虎」の「太平記合戦図」 の説明板と「平清盛」遺愛の「時雨の松の碑」があった。

「柳原蛭子神社」の先に「西惣門跡の標柱」があり、ここが「兵庫津」の出口となる。時刻は 9:35、「三宮駅」から約 1 時間半だ。これから「長田」を経て「須磨」へと向かう。曇り空だが、まだ雨は降っていない。

兵庫津~須磨

街道は「JR 神戸線」のガードを潜り、左に曲がる。線路に並行して進むと「兵庫駅」の前に出た。

駅前を過ぎ「県道 21 号」に出る。左折すれば「須磨」方面だ。ここからしばらく県道を歩く。

「高速長田駅」を過ぎ、「湊川」を渡ると右手に「長田神社」の鳥居。「神功皇后」が祀った最後神社で「事代主」を祀る。今回はお詣りせずに先に進もう。「湊川」の川岸が公園になっていたので、ちょっと給水休憩をとったが、ポツリポツリと雨が降り出した。こんなに早く降り出す予定ではなかったのにと歩き始める。

雨は降ったりやんだりを繰り返している。右側に「須磨区役所」の標識。ということはもう「須磨区」に入っているのだ。

「妙法寺川」を越えると右側「山陽電車」が近づいてくる。「月見山駅」、この北にある「離宮公園」は妻と行ったことがある。公園のある先の山が「在原業平」が月見を楽しんだという「月見山」なのだが、この位置だと建物が邪魔をして全く見えない。このあたりで雨が上がった!

「天神町」で県道を離れて右の脇道へ。そこにあったのが「菅の井」。この「菅」とは「菅原道真」のこと。延喜元年(901)、「大宰府」に流される途中に風波を避けて「須磨」に一時上陸した。このとき、「東須磨村」の浦人たちは漁網の大綱を巻いて円座をつくって「道真」を休ませ、この地の旧家である「前田家」の人が井戸から水をくんで差しあげた。以降、この井戸は「菅の井」と名付けられ、この水で銘酒「菅の井」を作り、毎年「太宰府天満宮」へ献上したと伝えられている。このあたり、現在は海まで少し距離があるが、昔は海のすぐ側だったということになる。たしかに「行程記」の地図を見ると、街道と海との距離は「一ノ谷」のあたりとそんなに変わらない。

井戸の隣に「元長田神社」があった。「東須磨村」の鎮守である「長田神」を「長田」から「前田家」の屋敷内に分社したものらしい。

ここから少し進むと「山陽電車」の「須磨寺駅」。線路の向こうは「須磨寺」の参道になっている。お詣りしようと線路を越えた。

すぐ左に「平重衡(たいらのしげひら)とらわれの松跡の碑」。「源平合戦」で「生田の森」から逃げてきた副将「平重衡」がここで捕まり、近くにあった松の根元に腰掛け無念の涙を流した。哀れに思った村人たちが濁酒を差し出したところ、喜んで「ささほろや 波ここもとを 打ちすぎて すまでのむこの濁酒なれ」と詠んだと伝えられている。

参道商店街を抜けると五叉路に出る。正面が「須磨寺」の参道、その右側にある碑には「須磨霊泉」と書かれており、そのとなりに井戸がある。

参道を進むと右側に不思議な建物があった。「祈りの回廊・亜細亜万神殿 ネパール大震災復興祈念堂」、略して「万神堂」である。2014 ~ 15 年にかけて、「須磨寺」では参道にアジア各地の神仏石像を祀る場所を建設中だったが、その最中にネパールで大地震が発生した。そこで、中央にネパール最古の仏教寺院とされる「スワヤンブナート寺院」を模したお堂を作ったのだそうだ。

ここはすでに「須磨寺」の境内の中。案内板を見ると、とても大きなお寺で建物がたくさんあって、とても全部は見きれない。

「仁王門」手前左に「正覚院」。

「仁王門」を過ぎて左に「源平の庭」。左の海の中にいるのは「平敦盛」、右は「熊谷直実」。『平家物語』にある有名な「敦盛の最期」のシーンである。「一ノ谷の戦い」に敗れ、「平家」の公達たちは逃げるために海に向かう。「源氏軍」の「熊谷直実」が渚で若武者を見つける。これが「平清盛」の弟「経盛」の末子「平敦盛」だった。その後、『平家物語』の原文ではこんな具合。

熊谷波打際にておし並べ、むずと組んでどうど落ち、取って押へて首をかかんとて、内甲を押しあふのけて見たりければ、年のよわひ、十六か七かの殿上人の薄化粧して、かねぐろなり。我が子の小次郎が齢ほどにて、容顔誠に美麗なりければ、いづくに刀を立つべしとも覚えず。(中略)「ただ何さまとうとう、首を取れ。」とぞ宣ひける。熊谷あまりにいとほしくて、いづくに刀を立つべしとも覚えず。目もくれ心も消へ果てて前後不覚に覚えけれども、さてしも有るべきことならねば、泣く泣く首をぞかひてんげる。あはれ、弓矢取る身ほど口惜しかりける事はなし。武芸の家に生まれずば、なにしに、ただいまかかる憂き目をば見るべきとて、袖を顔に押し当てて、さめざめとぞ泣き居たる。

階段を上ると「唐門」、その先が「本堂」。

左に回って「源義経公腰掛けの松」。その先は右に「三重塔」と左に「書院」。

拝観にだいぶ時間がかかった。街道に戻るのだが、元のところへは戻らず、さきほどの六叉路を「須磨駅」方面に南下した。「山陽電車」を潜って「西国街道」と合流し、すぐ「国道 2 号線」に入る。このあたりも地震の被害をかなり受けたようだ。だいぶ様子が変わっているように思う。「JR 須磨駅」を通過。時刻は 11:37、この先に進むと食堂が少ないことに気づき、ここで昼食とした。

「歩き旅」を再開し、「一ノ谷町」に入る。ここは山がせり出してきて、道路と海との間隔が狭い。この山が「鉢伏山」、その麓が「須磨浦公園」であり、「一ノ谷合戦」の舞台である。国道を離れ、公園の中に入った。

少し先に「源平史跡 戦の濱」と書かれた碑があった。説明板にはつぎのようにある。「『一の谷』は鉄拐山と高倉山との間から流れ出た渓流にそう地域で、この公園の東の境界にあたる。1184 年(寿永 3 年)2 月 7 日の源平の戦いでは、平氏の陣があったといわれ、この谷を 200 m あまりさかのぼると二つに分かれ、東の一の谷 本流に対して、西の谷を 赤旗の谷 と呼び、平家の赤旗で満りていた谷だと伝えられている。一の谷から西一帯の海岸は、『戦の濱』といわれ、毎年 2 月 7 日の夜明けには松風と波音のなかに軍馬の嘶く声が聞こえたとも伝えられ、ここが源平の戦のなかでも特筆される激戦の地であったことが偲ばれる」。

「一ノ谷」で思い出すのが「源義経」の「ヒヨドリ越の逆落とし」だ。搦め手の「義経軍」は「福原」の西に出るべく「丹波路」を進んでいた。『平家物語』は、義経軍が「鵯(ひよどり)越」から断崖を一気に駆け下り、平氏本陣の背後に突入したというシーンをこう描く。

九郎御曹司搦手にまはッて、七日の日の明ぼのに、一の谷のうしろ鵯越にうちあがり、すでにおとさんとし給ふに、其勢にや驚きたりけん、(中略)御曹司城槨はるかに見わたいておはしけるが、「馬どもおといてみむ」とて、鞍置馬を追ひおとす。或は足をうち折ッて、ころんでおつ。或は相違なくおちてゆくもあり。鞍置馬三疋、越中前司が屋形のうへにおちついて、身ぶるひしてぞ立ッたりける。御曹司是を見て、「馬どもはぬしぬしが心得ておとさうには損ずまじいぞ。くはおとせ。義経を手本にせよ」とて、まづ卅騎ばかり、まッさきかけておとされけり。大勢みなつづいておとす。(中略)後陣におとす人々の鐙の鼻は、先陣の鎧甲にあたるほどなり。小石まじりのすなごなれば、ながれおとしに二町計ざッとおといて壇なる所にひかへたり。それより下を見くだせば、大盤石の苔むしたるが、つるべおとしに十四五丈ぞくだッたる。兵どもうしろへとッてかヘすべきやうもなし。又さきへおとすべしとも見えず。(中略)ゑいゑい声をしのびにして、馬に力をつけておとす。あまりのいぶせさに、目をふさいでぞおとしける。おほかた人のしわざとは見えず。ただ鬼神の所為ぞ見えたりける。おとしもはてねば時をどッとつくる。三千余騎が声なれど、山びこにこたへて十万余騎とぞきこえける。

「平家」方は不意を襲われて大損害を被り、「平重衡」は捕われ、「忠度」以下「敦盛」を含めた「平家一門」の多くが亡くなるという結果となる。ところが、この「ヒヨドリ越」には不明な点が多いという。

「兵庫県立歴史博物館」の「生田森・一の谷合戦の実像」には、「鵯(ひよどり)越」という地名が実際にあり、それは「現在の神戸市兵庫区と長田区の境界をを通る山道の名称で、江戸時代には現在の神戸港の前身になる港町兵庫津から、六甲山系を越えて播磨内陸部の三木方面へとつながる交通路」であったことを指摘している。これだと「福原」のすぐ西に軍が現れたことになる。「平家軍」の中央突破でその混乱はたいへんなものだったろう。さらに、この作戦を実施した人物について「同時代史料である『玉葉』では、合戦翌日の戦場からの報告をもとに、範頼が大手を攻撃したこと、義経が一の谷へ攻め込んだこととともに、『山手』を攻撃したのは多田行綱(ただゆきつな)という人物であったと記されています」と書いている。

(https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/digital_museum/etoki/truth1/)

ただし、複数の説があるようだ。「①義経はまずは三木方面から鵯越の道を進み、六甲山中で一の谷方面へ進路を変えて一の谷から攻撃したとするもの、②『玉葉』を重視して、「山手」は鵯越であり、多田行綱が攻撃したとする説、③鵯越であるが義経が攻撃したとする説、または、④『平家物語』の「一の谷」を重視して、「山手」は一の谷背後の鉢伏山・鉄拐山(はちぶせやま・てっかいさん)であり、攻撃も義経であるとする説、さらに、⑤鵯越からは行綱、一の谷からは義経がそれぞれ別々に攻撃したとする説」であるが、まだ決着はついていないようだ。

公園の案内図があった。山頂にはロープウェイで上れるが、この天気だと何も見えないので、駅の前を通り過ぎた。

その先の右に「敦盛塚」。高さ 3.4 m、花崗岩製の五輪塔で、鎌倉幕府の執権「北条貞時」が平家一門の供養のために建立したといわれているが、塔の様式などから安土桃山時代頃のものと考えられるのだそうだ。また、標柱の先に石が並べられているあたりが「旧山陽道」の縁とのこと。旅人がすぐ手を合わせられる位置に作られたようだ。

須磨~舞子

「須磨浦公園」を出て、ホテルのある「舞子」へと向かう。この区間、街道は「国道 2 号線」と重なっている。写真のように国道は海のすぐそばを走っているのだが、間に JR の線路があり、右側の歩道からの見晴らしはそれほどよいものではない。

「須磨区」から「垂水区」に入った。この境が「摂津国」と「播磨国」の境なのだそうだ。間に「境川」があるのだが、海にそそぐあたりは暗渠になっている。

この先、右側の傾斜地に住宅が建っていて、地図を見ると「グッゲンハイム邸」とか「ジェームス邸」とか外国人の名前がついている邸宅がある。単調な国道歩きより、「山陽電車」の線路を越えた傾斜地の道を歩く方が面白いと雑誌「BanCul No.123 西国街道を歩く 須磨から姫路へ」(公益財団法人 姫路市文化交流財団)に書かれていたので、その助言に従うことにした。

また雨が降り出した。傘をさして歩く。「塩谷駅」の手前で国道を外れ右に入り「山陽電車」の線路を渡ると、いい感じの階段がある。これを上ると左に「旧グッゲンハイム邸」があるようだ。

ところが、「貸し切り使用中 関係者以外立入禁止」の札が立っている。もう少し坂(汐見坂)を上ると、邸が見えた。

明治末期に建てられたと考えられるコロニアルスタイルの海辺の洋館で、建てられた当初の「塩屋」は外国人のビーチリゾートとして賑わっていたらしい。さらに上った右手に「西向地蔵」があるので行ってみる。小さな地蔵堂があった。そばの石碑には「塩屋の浦で明治から大正に掛けて『やんだら』と云う地引網があり、その網にかゝり上ってきた地蔵尊である」と説明がある。

そこから西に進み、南に折れて「山陽塩谷駅」に出る。このあたり、どこも道路が狭い。この先、道がややこしそうなのでいったん国道に戻り、「塩谷一丁目」で「ジェームス邸」を見ようとまた山手の道に移った。

坂道を上がって行くと、西洋風の門の前に出た。大きな門は閉まっていたが、横の入り口から入ることができる。とてもモダンな建物が見えた。旧ジェームス邸は、 1934 年に完成。竹中工務店の設計・施工で、モダニズムの中に装飾性のエッセンスを採り入れている。2012 年に神戸市指定有形文化財となり、現在はレストランとして活用されているのだそうだ。高い所に建てられているので、波静かな瀬戸内海がよく見えることだろう。

「山陽電車」の線路のそばを歩く。このあたりはかなり高いところを電車が走っている。歩いている道は線路よりさらに高い所にある。「滝の茶屋駅」の窓から海を眺める。あいにく雨模様なので灰色だが、晴れていれば真っ青な海が見えただろう。西の方は明るくなっている。ということは、次第に天気も回復していくようだ。

この先、「城が山公園」の先で道が右に折れ曲がり、少し山側に入ってまた戻る。次第に高度が増しているようだ。国道がかなり下に見える。さらに進むと左手に「ひがしたるみ展望公園」があった。

おお、よく見える。右に見えるのは「淡路島」、国道の向こうの南国風の公園は「平磯海づり公園」だろうか。

進行方向を見ると大きな橋が見えている。これが「明石海峡大橋」だ。あのそばが今日のゴールの「舞子」である。もう一息。その手前に駅が見えるが、そこからジェットコースターのようなものが見えている。雑誌に「圧倒的な高低差、東垂水駅」とあったのがこれだ。

先に進むと道路際に駅の入り口がぽっかり穴を開けていた。

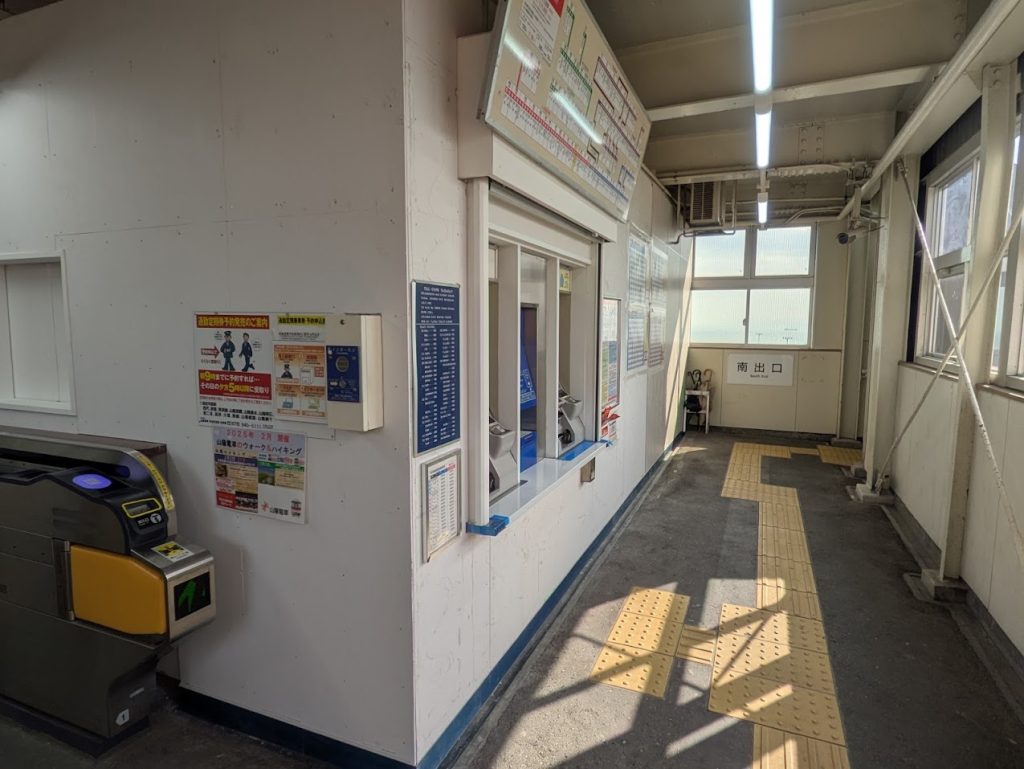

ここから階段を下りると駅の改札口。そこから南出口の方へ行ってみる。

また階段があり、これを下りると通路。どうやらこれで JR 線を横断しているようだ。

その先が階段になっている。その切れ目から右を見ると国道を横断する通路が見える。

これを下りて、ようやく国道の南がわにある「南出口」に到着。こんなに長くて高低差のある連絡通路は珍しいのではないか!ここから公園の中を進んで「福田川」に出る。ここで美しい景色に出会ったので写真を一枚。

「福田橋」を渡り、国道を歩くと右側、道路の向こうに「海神社」の鳥居。「海」と書いて「わたつみ」と読む。『延喜式神名帳』に「播磨国 海神社三座」とある。神社の由緒を見ると「神功皇后が三韓よりの帰路、暴風雨のため、どうしても御座船を進めることができなくなりました。皇后御みずから綿津見三神をお祭りになり、御祈願されましたところ、たちどころに風波がおさまり御無事に都へ御還りになりました。その時神功皇后が綿津見三神をお祭りになったところに御社を建て、御神徳を仰いだのが鎮座の由来であります」とある。なんとここも「神功皇后」関連の神社だったのだ。主祭神は「上津綿津見神」「中津綿津見神」「底津綿津見神」の三柱。「國學院大學神名データベース」には「『古事記』の本文には、阿曇連が祖神として奉斎する神で、阿曇連は綿津見神の子、宇都志日金析命の子孫であると記されている。この三柱は同時に生まれた上箇之男命・中箇之男命・底箇之男命の『墨江之三前大神』(住吉大社の祭神)と対称をなしている」とある。海上交通の要衝ともいえるこの地に「阿曇氏」の神社があるのは当然だろう。

「宮本町」で国道を離れ左へ。「阿波(Our)の森」という名の公園の道を歩く。しばらく歩くと砂浜が現れる。「アジュール舞子」という白砂青松の景勝地「舞子の浜」を復元した公園だ。そして目の前に…

「明石海峡大橋」だ。「兵庫県神戸市垂水区東舞子町」と「淡路市岩屋」とを結ぶ全長 3,911 メートルの吊り橋で、平成 10 年(1998)に供用開始。「阪神淡路大震災」(1995 年)の三年後である。地震で全長が 1 m 伸びたという。それにしても、こうやってみると「淡路島」はとても近い。もう少し先からも一枚。晴れていたらもっときれいだろうに。

今夜の宿は国道の北、「柏山」にある「シーサイド舞子ヴィラ神戸」、かつて「旧有栖川宮家」の別邸があったところに建っている。「国道 2 号線」に戻って「三宮」からの「歩き旅終了」。時刻は 14:30、歩行距離 23.6 キロ、 時間にして 6 時間 22 分だった。雨がひどくなくてよかった。また、国道ではなく北側の丘陵地を歩いて大正解だった。