関宿

「関宿」の入口は「東の追分」だから、正確にはまだ宿場町には入っていない。ここは「関の小万のもたれ松」があるところ。道の左側、木のそばに説明板が立っている。それによれば、「小万」とは女性の名前。久留米藩士「牧藤左衛門」の子で、「藤左衛門」は何らかの事情で殺され、その妻が仇を討とうと「関宿」までやってきたが、「小万」を産んで病没。「小万」は生長して、仇を討とうと「亀山」で剣術を稽古し、無事、仇討ちを果たす。この場所は「亀山」通いをしていた「小万」が若者のたわむれを避けるために身を隠した松があったところらしいが、今はここに松はない。

7:50 に「東の追分」に到着。「追分」とは分岐点のことで、鳥居の先の道が「伊勢神宮」への道だ。『東海道名所図会』には、「関駅東の入口にあり、京師〔都〕および関西より伊勢参宮の輩、これより赴く。山田外宮まで十四里。鳥居・神燈・標石あり。直道は東海道なり」とある。

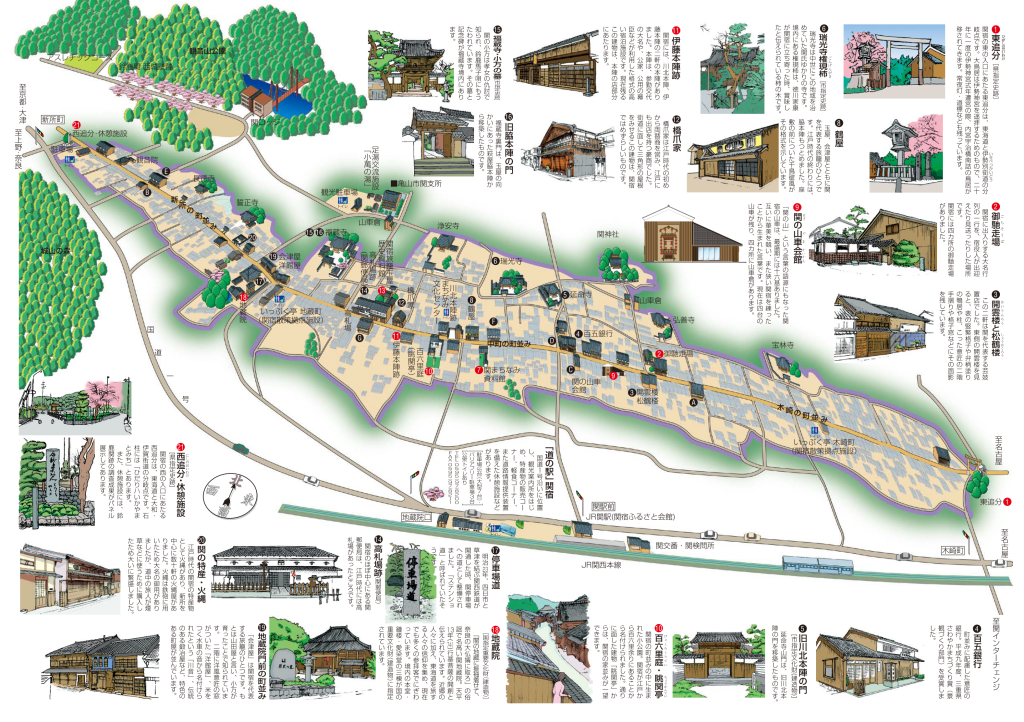

宿場の概要はつぎの通り。

- 所在地:伊勢国鈴鹿郡(三重県亀山市関町中町)

- 江戸・日本橋からの距離:106 里 5 町 7 間

- 宿の規模:家数 632 軒、本陣 2、脇本陣 2、旅籠屋 42

- 宿の特徴:町の名前は鈴鹿関に由来する。東の入口に伊勢別街道の追分あり。宝蔵寺は関の地蔵院として知られる。東海道で唯一歴史的な町並みが残ることから重要伝統的建造物群保存地区に選定された。

「関宿」の町並みは素晴らしい。足を踏み入れたとたんに別世界に入ったようだ。ここは「木崎町」、「関宿」の一番東である。ここから「中町」「新所」と長さ 1.8 キロにわたって、江戸時代から明治地代にかけて建てられた町家 200 軒の町並みが保存されているのだ。これを維持するのはたいへんなことだろう。頭が下がる思いだ。写真を見て気づいたのだが、日本の町で象徴的な「電柱」がない。この無電柱化は昭和 63 年に実施されたらしい。

「関宿」の「関」とは「鈴鹿関」の事。この関が歴史に登場するのは、すでに述べた「壬申の乱」の始め、「大海人皇子(のちの天武天皇)」が「鈴鹿」「不破」の関を固めたという『日本書紀』の記述だ。 中世になると「伊勢平氏」の流れを汲む「関氏」の所領となり、「地蔵院」の 門前町が形成されていった。「東海道」「伊勢別道」そして「西の追分」からは「加太峠」を越えて、「柘植」「伊賀上野」「名張」「榛原」と「奈良」に通じる「大和街道」が伸びている。この道は「大海人皇子」が「吉野」を発し「桑名」まで丸二日間で歩いた道である。現在、「関西本線」が「伊賀上野」までこのコースを通っている。陸上交通の要として「関宿」は明治になってからも栄えたが、「関西本線」の開通で打撃を受け、静かな町となったらしい。

8 時前なので観光客はあまり見かけない。宿場内にゲストハウスとちょっと離れたところにロッジがあるが、本格的なホテルや旅館がないので宿泊者が少ない。だから、今歩いているのは、地元の人の朝の散歩と通学のために駅に急ぐ若者が中心だ。写真 4 は「岩田油店」というガソリンスタンドを経営している会社の建物。街道筋で生活している人はたいへんだなといつも思う。道は狭いし、観光客が勝手に家の写真を撮っていくのでプライバシーがない。家の改修も昔風なので結構お金がかかる。

「関宿パンフレット」に「関宿の町家の特徴」として写真 5 の左側の家が紹介されている。建物の棟と並行する側を「平(ひら)」というが、出入り口が「平」にある「平入(ひらいり」の建物がここでは一般的で、二階前面を土壁で覆った「塗籠(ぬりごめ)」のものが目を引くとのこと。

右側に「御馳走場」。大名行列の一行を宿役人が出迎えたり見送ったりした場所らしい。宿場内に四箇所あるという。

こちらは「百五銀行」、景観に配慮し、昔風の建物にしている。

「中町」に入ると左側に「関まちなみ資料館」があったが、まだ開館前だった。

右側に「鶴屋」。「関」を代表する旅籠の一つで脇本陣でもあったらしい。その隣の「川北本陣」は「まちなみ文化センター」になっている。その前が「眺関亭」で二階から「関」の町並みを「眺」めることができる。

二階に上がって街道を見下ろすとこんな具合。道が見えず、屋根が主体になってしまうのは残念だ。

左側に「伊藤本陣跡」の標柱。後ろの建物は本陣の店部分らしい。

こちらはゲストハウスの「石垣屋」。素泊まりのみで、個室だと一人なら 9000 円、相部屋だと布団台入れて 3500 円。

「高札場跡」は「関郵便局」になっているが、隣に「高札場」が再現されている。

その先の街道の様子が写真 17。正面に「関の地蔵院」が見えている。

「関の地蔵院」は正式には「九関山宝蔵寺地蔵院」。『東海道名所図会』には、「関駅の中間にあり。真言宗。本尊地蔵尊 長三尺六寸。僧正行基の作。座像なり。境内に愛染堂・閻魔堂あり」とある。このうち「閻魔堂」は消失している。場所は「歴史の道」の碑や燈籠のあるあたりだ。「愛染堂」は本堂の左、奥にあるので見落としてしまった。「本堂」「鐘楼」「愛染堂」の三つが国の重要文化財に指定されている。

「地蔵院」の先から「新所」に入る。進むにつて家数が減ってきた。次第に宿場の出口の「西の追分」が近づいている。

左側に「西の追分休憩施設」があったので少し休憩。こういう施設はありがたい。

この先で「国道 1 号線」と合流する。ここが「追分」で「東海道」と「大和街道」の分岐点だ。「大和街道」は現在は「国道 25 号線」になっている。8:29 に「関宿」を出た。

関宿~坂下宿

今日のメインイベントは「鈴鹿峠」越えだが、峠の前にある宿場町が「坂下(さかのした)宿」。最初は主に「国道 1 号線」を進むが、真ん中あたりで東側の旧道に入り、「鈴鹿峠自然の家」と「馬子唄会館」を経て宿場町となる。もちろん、ずっと上り坂だ。

「鈴鹿関跡」への分岐は標識もなく、スルーしてしまった。右側の駐車場の中に「転石(ころびいし)」。大昔、山の上にあった巨石が転がり落ちてきて不気味な音をたてていたが、「弘法大師」が供養したところ静かになったという。標柱がないとただの石だと思ってしまう。

国道から右に外れて「鈴鹿川」を越える。これからしばらく川の左を歩くことになる。国道に出る手前の右側と越えたところの左側に常夜灯があった。この先が「市瀬」の集落だ。

-1024x769.jpg)

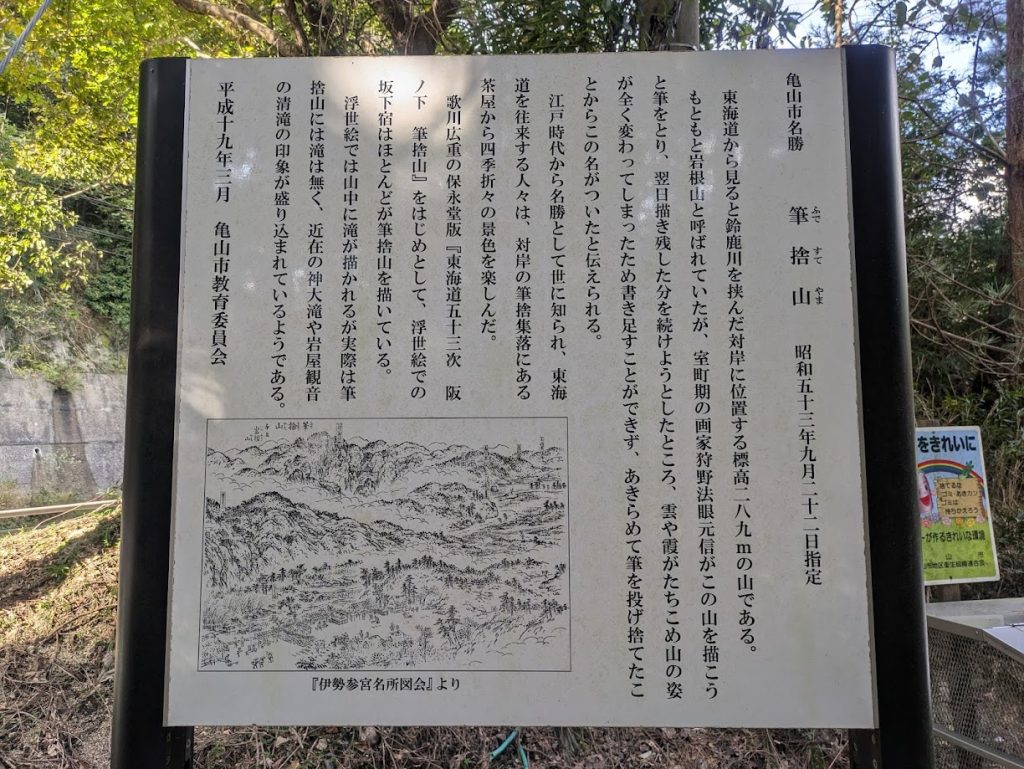

再び国道に合流し、右側の歩道を歩く。右手に「筆捨山」が見えるが、見通しは今ひとつ。写真 28 の左端の岩が露出している低い山がそうだ。説明板(写真 29)が立っていて、室町期の画家「狩野元信」がこの山を描き、翌日描きたそうとしたところ、雲や霞が立ちこめて描けず断念した(筆を捨てた)ことからこの名前がついたというが、画家を引きつける魅力がどこにあるのかよく分からなかった。次回、取り上げるが広重の「坂下宿」の絵の題材がこの山なのだ。

この先「鈴鹿川」を渡って左手に「弁天一里塚」。その先で右に入り国道を離れる。今度は「鈴鹿川」の右側の道を上る。

右側に「観音山歩道案内図」があった。「観音山」はここよりずっと南にある山で、そこからこのあたりまで遊歩道が続いているようだ。「羽黒山」と「筆捨山」の間に奇石・怪石が乱立しているという。なるほど、それが画材となるポイントなのかと合点する。この案内板の隣に道標があった。「鈴鹿峠」まで 4.3 キロだ。

ここは「沓掛」という場所だ。「沓掛」とは『日本国語大辞典』では「旅人などが、道中の無事を祈願して道祖神、庚申、山の神などに草鞋や馬沓の類を掛けて手向けること。また、その掛けたもの」とあり、また『世界大百科事典』の「履物」の項には「山伏には『山入り』の際に麓で新しい草鞋にはきかえ、山での草鞋は杖にかけて大事に持ち帰る風習があり、峠などに多い沓掛という地名は、俗界と聖界の境と考えられる所になっている場合がある」とある。「鈴鹿峠」に入る場所なのでピッタリだ。

写真は「沓掛公民館」、隣のお寺は「超泉寺」。その先に「坂下郵便局」。

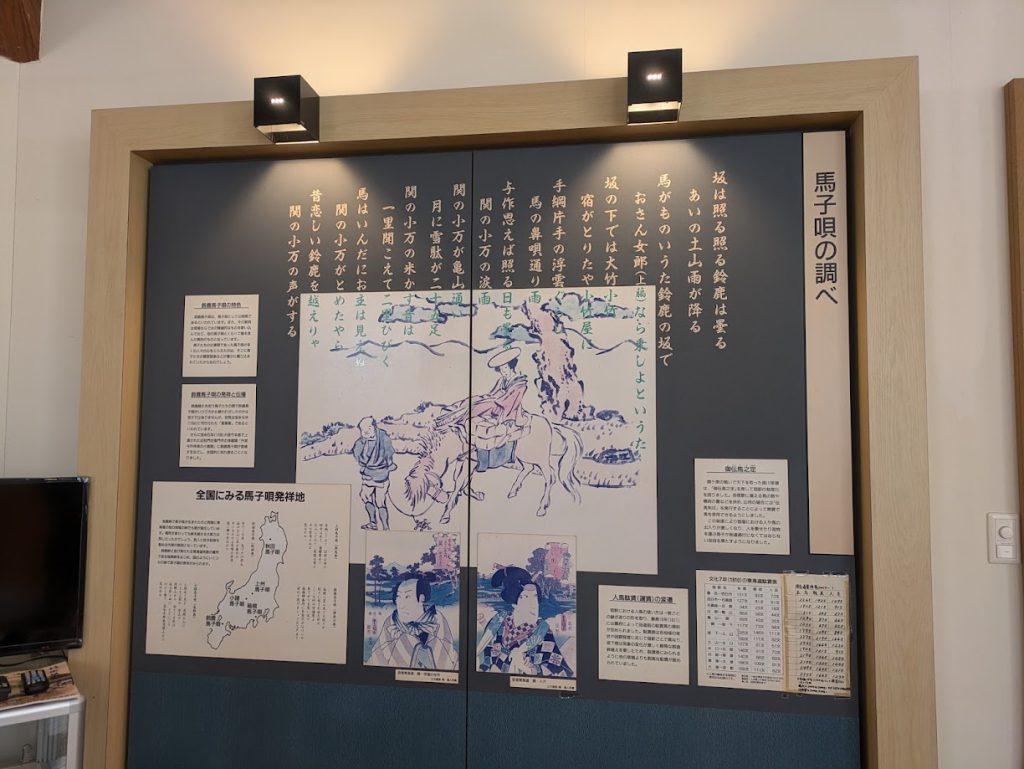

ドーム状の建物の右に「鈴鹿馬子唄会館」。 9:32 ここで一休み。中には「馬子唄」の説明板。「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山雨がふる」は有名だが、五~九番に最初に紹介した「関の小万」がでている。この女性、かなりの有名人らしい。

一息ついて、外へ。この裏に「鈴鹿峠自然の家」があった。1938 年に「坂下尋常小学校」として建てられた建物だが、今は宿泊研修施設になっている。

この先、山の中を抜けると集落が現れる。ここからが「坂下宿」だ。