第 21 回ウォーキングは「佐原」から成田線の「滑河(なめがわ)駅」までのコースである。途中には日本酒の酒蔵が 2 軒もある「発酵の里 神崎(こうざき)」があるので、是非立ち寄りたいと思っている。国道 356 号本線と利根川沿いのバイパスの 2 つのコースがある(もちろん、利根川沿いの自転車道もある!)が、いろいろ考えた結果、基本的に山側のコースをとり、暑さと体調次第で利根川の方へ入ってみようと考えた。

2023 年 5 月 12 日、朝 6 時にホテルを出発し、国道 356 号本線を歩き始める。今日は風があるのでさほど暑く感じない。成田線を越える。地図を見ると、国道に並行して「大須賀川」が流れており、それに沿って道があるようだ。国道歩きは疲れるので、そちらへ移動してみようと右折する。

家の間の道を進むと、急に目の前に田園風景が広がった。いいじゃないか! ゆったりと流れる「大須賀川」の川面に真っ青な空と綿帽子のような雲が映りこんでいた。朝の爽やかな空気を思い切り吸い込んで、川沿いの道を歩き出した。今日はいい一日になりそうだ。

さっきから遠くに山が見えていた。それを撮影しようと反対側へ移動。あれは「筑波山」だ。田圃の向こうは「利根川」、そして「霞ヶ浦」、ずっと平坦なので「筑波山」がよく見通せる。

川が左に曲がり、歩いていた道が無くなった。地図を見るとそばに「大戸川」がある。そちらへ移ろうと右折する。水田ばかりかと思っていたら、なにか様子が違う。よく見ると麦だった。6 月が収穫期なので、だいぶ実が大きくなっている。その先に「ほ場整備事業完了の記念碑」があった。

この地域、きれいに区画された田圃が広がっているが、元はというと「香取海」の中だったところ、低湿地で排水不良に悩まされていたとある。そこで「ほ場整備事業」が行われ、平成 18 年ようやく完成したという。書は「春樹萬家烟」と書かれており、「しゅんじゅ ばんかのけむり」と読む。「春になり、樹が一面に花をつけていて、たくさんの家々がまるで煙っているように見える」という意味。「樹」ではないが、作物がたくさんできることを祈念しての言葉だろう。

「大戸川」は写真のような小川である。これが東西に流れる「八間川」と合流し、利根川に流れ込む。きれいに区画された水田の中の道を利根川に向かって進む。風がとても強い。障害物がないからビュービュー吹き付けてくる。これはこれでなかなか辛いものがある。

下の写真、右側が「八間川」だ。名前の由来は川幅(八間=約 15 m)から来ているのだろう。橋の東側が「下八間川」、西側が「上八間川」となっている。

進行方向、田圃の向こうに突き出た緑の丘が見える。あれが「神崎(こうざき)」だろう。

八間川に沿って歩く。「高谷(こうや)」に入るところで、左手に緑の島のように見えるところを見つけた。「社(やしろ)」でもあるのだろうと近づいてみると、案の定、神社があった。「水神社」とあるから水神様を祀っているのだ。この利根川の周囲にはたくさんの「水神社」がある。川が氾濫しないように、神を祀るのだ。だが…この恰好、何かに似ている! 「スターウォーズ」の「ダースベイダー」そっくりではないか! 社についた風雨よけのせいで、どうしてもそんな風に見えてしまう。

さらに利根川の方へ、バイパスに並行した道に出た。その前に、また……今度は 2 つ!

「今水神社天満宮」とある。ひとつが「水神社」でもうひとつが「天満宮」だ。歩いている道の様子は写真のようだ。左手は田圃、右側の土手の上が国道 356 号線のバイパスで車がビュンビュン走っている。

次第に「神崎」が近づいてきた。田圃の中に突き出た岬のように見える。田圃を水だと想像してみよう。「香取海」に突き出た岬に見えるだろう。その先端に「神崎神社」がある。

町へ入ろうと左折し、国道 356 号線に入るとすぐに、日本酒「仁勇」「不動」で有名な酒蔵「鍋店」があった。ホームページを見ると、元禄2年 (1689 年)に成田山新勝寺の門前に蔵を構え、1900 年に香取郡神崎町に出蔵を設けたとある。江戸時代から続く老舗酒蔵である。大きな立派な工場だ。この辺り「仁勇」の看板がたくさん並んでいる。

さて、「神崎神社」だが、私は裏から入ったのだと思う。これでいいのかと細い路地を進んでいくと、「女坂」という道標が見つかった。やれやれと思いながら森の中の坂道を上ると、本殿の前に出た。

立派な神社である。歴史を感じる。由緒の説明板によれば、祭神は「天鳥船命(アメノトリフネノミコト)」ほか五柱。白鳳二年(673 年)の創祀とある。延喜元年(901)に編纂された史書「三代実録」に「子松神」と記載される古社(式外社)で、その後、六所鎮守・神崎大明神・神崎大社などと称せられていたが、明治維新後「神崎神社」に改称されたとある。

「アメノトリフネ」は鹿島神宮の祭神である「タケミカズチ」、香取神宮の「フツヌシ」とともに「記紀」の「国譲り神話」のところで活躍する神である。きっと「鹿島神宮」「香取神宮」と関係が深いのだろう。昔の名前は「子松神社」。他にどこに同じ名前の神社があるか調べてみると、福島県田村市と宮城県大崎市の 2 件がヒットした。これらの神社の説明文を読んで驚いた。ともに蝦夷(えみし)征伐の「坂上田村麻呂」と深い関係があり、宮城県大崎市の「子松神社」は「タケミカズチ」を祭神とし「鹿島神社」と呼ばれていたとあったからだ。「坂上田村麻呂」の蝦夷討伐は 794 年のこと。それより遡る 658 年には「阿倍比羅夫」が蝦夷征伐に出ている。本社の創祀は 673 年だから「阿倍比羅夫」の頃である。蝦夷征伐と関係が深いのかもしれない。

本殿の右側には見事なクスのご神木がある。水戸光圀公がここを訪れた際、「この木は何というもんじゃろうか?」と自問・感嘆したところから「ナンジャモンジャの木」と呼ばれているそうだ。

神社から下りるとすぐ、もう一つの酒蔵「寺田本家」がある。この地で日本酒造りを始めたのは延宝年間(1673 ~ 81 年)とのこと。「全て蔵付きの菌で発酵し、唄を唄いながら出来るだけ機械は使わずに、手造りで微生物と響き合いながらお酒を造らせていただいております」とホームページに書かれている。事務所に入る。着いたのは 8:45 だったから、早くから客が来てさぞ驚いたろう。残念ながら試飲はできず、工場見学は予約が必要とのこと。仕方なく、木桶貴醸酒 「ささ」 300 ml を買う。もう少し大きい瓶が良かったのだが、これから「滑川駅」まで歩かなければならないので、荷物は軽い方がいいとこれに決めた。「寺田本家」はこぢんまりした昔ながらの蔵だった。

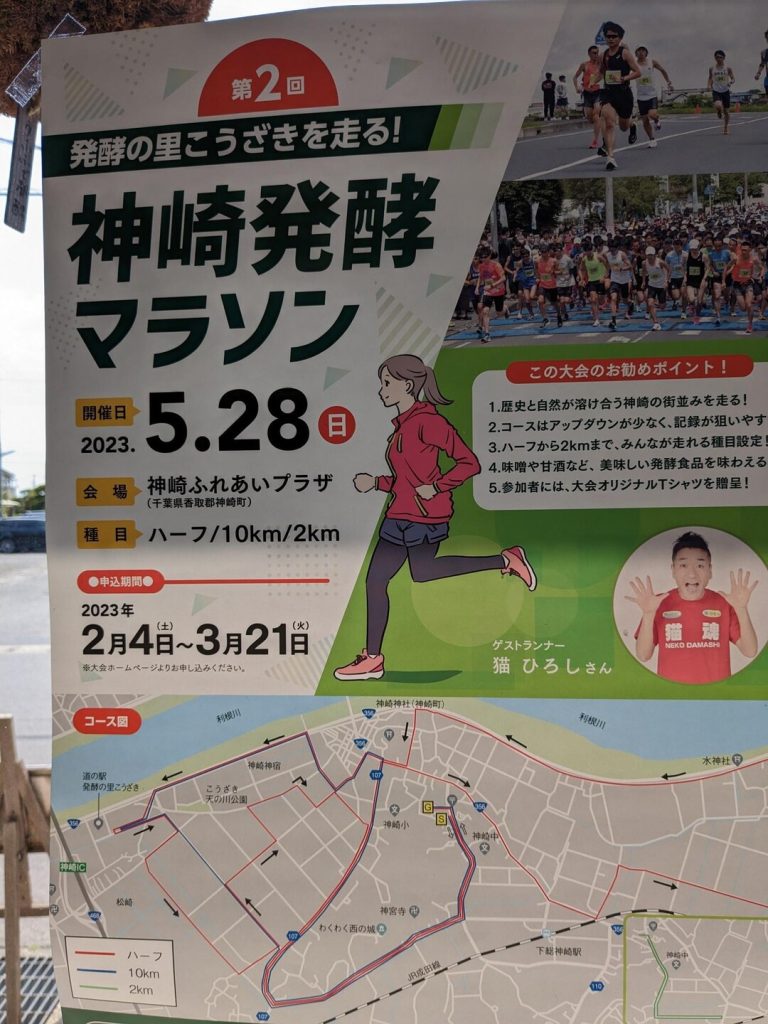

「神崎」は直ぐそばに田圃があり、美味しいお米がとれるし、湿潤な気候なのでお酒造りに向いている。近くの道の駅を「発酵の里こうざき」と名づけるほど、「発酵」をキーワードに町おこしをしようとしているようだ。「神崎発酵マラソン」のポスターを見つけた。なんとマラソンイベントの冠にも「発酵」を使っている。

「神崎」にはお城があった。「千葉氏」から分かれた「神崎氏」の居城だったところである。この地は「香取神宮」を中心とする「神郡」の中にあり、「神崎神社」の社領だったが、中世になると「千葉氏」が進出してきたのだという。

先ほどの「鍋店」を通り過ぎたところで国道を右折し、「神崎城」の方向へ進む。この道「滑川」へと続いている。

「神崎城」は「東の城」、「中の城」、「西の城」と三部構成の一城別郭の城だったようで、出城もいくつかあったらしい。神崎町役場を過ぎ、中学校の先、道路右手のこんもりしたあたりが、地図では「東の城」となっている。

遊歩道があるようで、その入り口の看板があった。立ち寄ろうかとも思ったが、時間がかかりそうなのでパスすることとした。

更に進むと四つ辻に出た。ここに「関東ふれあいの道」の道標があった。写真は南側から撮った写真。前方のこんもりした山が「神崎城東の城」である。ここを曲がって「神宮寺」の方向へと進む。

すぐに「仁王門」の前に出た。「妙法山神宮寺」天台宗の寺院である。看板に「神崎神社」の別当として創建されたとある。「別当」とは神仏習合が行われていた江戸時代以前に、神社を管理するために置かれた寺のことである。この「仁王門」は江戸時代中期のものらしい。門をくぐり、階段を上がったところに寺院があるのだが、工事中で入れなかった。のぼりにある「十一面観音」が有名らしい。

入り口-1024x768.jpg)

さらに進むと、地図では出城の「小松城」があるようなのだが、住宅の裏山という感じだった。その前の「八坂神社」にお詣りした。成田線の線路の手前にも「篠塚神社」があった。説明板には、「延宝 5 年(1677 年)小松領主城信茂(じょうのぶしげ)が新田義貞の遺臣篠塚伊賀守を祀ったことから創建されました。祭神は子松の神です」とある。ここにも「子松の神」が出てきた。

成田線を越え、県道 63 号通称「大室街道」に入る。時刻は 10:10 である。「成田ゆめ牧場」の案内板があった。昔、子供が小学生の頃、車で来たことがあった。思いのほか時間がかかった覚えがある。そのはずだ、千葉の北の端にあるのだから。

「成田市」に入る。暑くなってきた。風もさほど吹いていない。ここから「滑川駅」までは 1 時間弱でだ。距離はたいしたことないが、写真の通りの立派な「単調な直線道路」を歩き続かなければならない。これが辛かった。「見るもの」がないのである。

歩くこと 40 分、ようやく「高岡」に入ると、地図に「高岡藩陣屋跡」とあるのが目に入った。高岡藩? 聞いたことがない。Wikipedia では「高岡藩(たかおかはん)は、下総国香取郡高岡村(現在の千葉県成田市高岡)の高岡陣屋に藩庁を置いた藩。1640 年に大目付の井上政重が大名に列した。初期には定府であり、高岡を居所と定めたのは 3 代藩主の時である。以後廃藩置県まで譜代大名井上家が治めた。存続期間の大部分において石高は 1 万石」とのこと。つまり、これから行く「陣屋」が藩の中心地なのだ。

県道から外れるとさっそく神社があった。「天満宮」である。小さな社が三つ並んでいる。

さあ、つぎは「陣屋跡」である。Google Map で表示されている位置だと写真の通り竹藪があるだけだった。まあ、こんなもんだろう。

この道、「高岡山真城院瑞泉寺」の後ろを通る。建物が垣間見えたが、かなり大きな寺院のようだ。裏からは入れないので、県道に戻ろうかとも思ったが、かなり体力を消耗していたので、駅へ向かうことにした。斜め前に「常総大橋」が見える。しばし「利根川」から離れていたが、再びそばまで戻ってきたのだ。

県道 103 号を横断する。地図では利根川沿いの国道 356 号に並行した道がある。ここを通れば駅まで早く行けると思い行ってみたが、通行できる道ではなかった。結局、103号に戻り、ぐるりと回るし道しかないようだ。

ついに「滑川駅」の標識が出た。つぎの交差点を右折しすれば駅だ。

11:09 に滑川駅にゴール。歩行時間 5 時間 8 分(寺田本家への立ち寄りを含む)、距離 19.9 km だった。暑い中よく歩いた。やはり 2 日連続してのウォーキングはたいへんだ。これから先さらに暑くなるので、ウォーキングはいったん中断し、また秋に再開することとしよう。