つぎの日、8:37 に私は「畑宿」のバス停に着いた。バスの乗客は私の他は外国人の家族連れ(夫婦と2人の子供)だけ。彼らも「旧街道」を歩くのだろうか?

畑宿

「畑宿」は「東海道」の「間宿(あいのしゅく)」の一つである。「間宿」とは、『日本国語大辞典』では、「江戸時代、宿場と宿場との間にあって、旅人を休息させた村。のちに旅人を宿泊させるようになり、宿場の盛衰に影響することから幕府はしばしば禁令を出した」と説明されている。「畑宿」は戦国期である弘治 2 年(1556)にはすでに宿場となっており、また当地の挽物細工もかなり盛んだったようだ。「挽物」とはロクロを用いた木工製品である。万治年間(1658 ~ 61)に書かれた『東海道名所記』には「さかわ・沼津より、大なる鮎を出して売る、鮓常にあり、餅・団子・酒、みな、よそよりハ、ことの外、直段たかし、さればにや、茶やみなきれいに、人がらもよし」とその賑わいぶりが記されている。この「鮓」とは酢、塩、糟で漬けた魚のことである。また、賀茂真淵が『岡部日記』に「関まではくるしとて畑といふ所にやどる」と書いており、一気に箱根の難所を越えるのではなく、二日に分けようという私のような宿泊客も増加していった。「畑宿」が栄えると「箱根宿」があがったりになる。このため文化 2 年(1805)に「箱根宿」と「小田原宿」が訴える。その結果、以後、特別の事情がない限り「畑宿」での宿泊ができなくなったという。「畑宿」の手前に「本陣跡」という名のバスの停留所があるが、ここには「茗荷屋」という屋号の本陣があった。建物は焼失しているが、当時の庭園が残されている。参勤交代の大名や公家たちが宿泊所として使用しており、またアメリカ総領事のハリスが休憩し、庭園を鑑賞したとされている。残念ながら今回は時間の関係でパスしてしまった。

畑宿~甘酒茶屋

バス停の先で県道が U の字に折れ曲がる。急坂の始まりである。その手前、寄木細工の店の横に「守源寺」があり、その奥が「旧東海道」の入口になっている。ここを入ると左手に「畑宿一里塚」(写真 2)が現れる。復元されたものだが、なかなか立派である。その先で道が分岐しており、左が「渓流マス釣り場」、まっすぐ進めば「旧東海道」の「石畳の道」である。 今日、最初の石畳道を歩き始める。さきほどの外国人の家族連れ、私より先に進んでいるはずだが、姿が見えないので「マス釣り場」の方へ行ったのかもしれない。

図 2 に歩いたコースを青線で示した。「国道 1 号線(箱根新道を含む)」が赤線、「県道 732 号線」が黄色の線である。「箱根新道」にかかる橋を越えた後、旧街道は「県道 732 号」に行く手を阻まれてしまった。このあたりが「西海子坂(さかいちざか)」になる。旧街道が新しく造られた道路に阻まれるのはよくあることだ。その場合、道路を渡った向こう側に道が続いているのだけれど、ここは先にも県道が見える。急坂なので七曲がりになっているのだ。仕方がないので「県道 732 号」を上る。途中、「箱根新道」のヘアピンカーブも加わって、複雑な道路になった。ヘアピンで蛇行しているが、なかなか急で息が上がる。

「橿木坂(かしのきざか)」の説明板が現れた。「江戸時代、東海道一の難所とされてきた箱根八里において、多くの旅人が特に苦しんだ橿木坂の苦しさを当時の人々はつぎのように歌に残しました。

橿の木の さかをこゆればくるしくて どんぐりほどの 涙こぼるる」

なるほど! 「橿木坂 登り五町許(ばかり)」の石碑があり、その横に階段がついている。この先が「橿木坂」なのだ。果たして「どんぐりほどの涙」がこぼれるか?

-1024x768.jpg)

階段を上りきるとまた階段。登り切ると橋の前に出た。さすがに「どんぐりほどの涙」は出なかったが疲れた。この橋は「見晴橋」という名前、私は写真 7 の左から来たが、左折して橋を渡るのが旧街道のようだ。下には県道が通っている。その先で「山根橋」を越えるとまた上り階段。道はいくぶん平坦になって「甘酒橋」を渡る。地図をみると「下二子山」の裾に入ったようだ。

再び県道に出た。停留所の標識が立っている。「猿すべり坂」だ。今度は道路の向こう側に階段が見えている。あそこを上るのだ。

登り切ると県道と並行する道になる。また階段がある。今度は「追い込み坂」だ。トホホと思ったら、この坂は短くて直ぐ左折するようになっていた。「甘酒茶屋」が近い!

わずか 5 分で「甘酒茶屋」の裏に出た。県道側が正面のようだ。なかなか立派な茅葺き屋根の民家である。引き戸を開けてビックリ! 薄暗く、さらに煙っていて中が見えないのだ。しばらくして眼が馴れてくると、人が一杯いるのが分かった。奥に座敷があり囲炉裏がこしらえてある。霞んでいるのはこのいろりの煙のせいだ。土間には大木を輪切りにしたテーブルが置かれ、その周りに丸太の椅子が並べられている。左側のテーブルは中国系の男性たちで満席。中央のテーブルは西洋系の親子連れが坐っている。入口左が調理場になっていて、そこで注文するようだ。なんといっても甘酒だろうと、500 円を支払って注文。さて、どこに坐ろうか? 空いている家族連れのところで、May I sit down here? と断って坐らせてもらう? ここまで上ってきたので、かなり喉が渇いている。熱いお茶を一杯飲んで落ち着いてから、前の家族にどこから来たのかと訊いてみる。ハワイから来たとのこと。「だから、とても寒くて」と奥さんが答える。旦那さんは寡黙だ。男の子と女の子はひたすら力餅を食べている。「ここ、とてもインターナショナルですね」と私。正直な感想だ。「そうそう」と奥さん。そこに注文した甘酒がやってくる。うまい! とても上品な甘さだ。「東海道を歩いているんですよ」と私はちょっと自慢げに説明した。「何日目ですか?」と旦那さんが始めて口を開いた。「1 月に日本橋を出て 6 日目です」と私。そう、まだ 6 日しか過ぎていないのだ。「雨やら雪やらでなかなか箱根越えができなくて、3 月になってしまいました」と説明を加えた。甘酒を飲み終わり、ふきのとうの醤油漬けを買って、私は店を離れた。店の人から、このあたりでは本来の旧街道は県道だが、車が通るので裏のハイキング道を進むのがよいと教えて貰った。

甘酒茶屋~元箱根

その裏の道には先客がいた。これも外国人、今度はカップルだ。完全にハイキングの恰好をしている。箱根の旧街道は外国人に人気があるようだ。それにしても人が少ない。みんな温泉のある「国道 1 号線」ルートを進んでいるのだろう。それに登山電車もあるし、「大涌谷」経由ならケーブルカーとロープウエーもある。日本らしさを求める日本人は少ない。だから、この江戸時代の道は外国人が中心となる。

再び「県道 732 号」を横切るとまた「石畳の道」が続く。木々の間から「二子山」が見えた。ということは、「下二子山」の裾を過ぎたということだ。下り坂になってきた。箱根越えもいよいよ終盤に近い。だが、「石畳の道」は下りの方が歩きにくい。

石畳が終わり、道幅の狭い舗装道路を横断。人がいた。道路管理の人らしい。実は先ほどから気になっていたことがある。ドーン、ドーンと音がするのだ。それに合わせて少し地響きもある。あれはいったい何だろう? ちょうどいいので訊いてみた。「ああ、あれですか。富士山の裾野で自衛隊が演習やっているんですよ」との答え。富士山の裾野の音がここまで響くとは、こちらの人は慣れているんだろうが、結構うるさいだろうなと思う。

「権現坂」の道標があった。「眼の前に芦ノ湖を眺望し、箱根山に来たという旅の実感が、体に伝わってくるところです」と書かれている。その「芦ノ湖」なのだが、雑草と木の枝でなかなか見えない。かろうじて見えたのが写真 17 である。

分岐に出た。右は「芦ノ湖」とある。この手前に「箱根の杉並木」の説明板があった。最初、「芦ノ湖」に向けて右側の坂を下りだしたのだが、杉並木という雰囲気ではなかった。あれっ、左の道だったかなと途中で引き返した。すると向こうから人が下りてくる。さっき「甘酒茶屋」で会った外人家族だ。お互いに手を振りながら挨拶する。彼らは「甘酒茶屋」からここまで、どうやって来たのだろう? まさか徒歩のはずはない。車それともバスか。地図を見ると近くに駐車場がある。たぶん車なのだろう。

引き返して舗装道路を進むと、これは確かに杉並木。昔、家族と箱根に来たときに杉並木を歩いたことを思い出した。が、ここではない。もっと広い道だった。

目の前に「芦ノ湖」が広がった。「箱根神社」の「第一鳥居」の前に出たのだ。すぐ前が「元箱根港」で「海賊船」の船着き場だ。わぁっ、スゴイ人だ! 旧街道を歩いていると気がつかないのだが、こんなに多くの人が箱根に押し寄せているのだ。人をかき分け、芦ノ湖の定番写真を撮る。「箱根神社の鳥居」「富士山」「遊覧船」のセットだ。この船は箱根遊船の「SORAKAZE」で、小田急箱根グループの「箱根海賊船」とは別物だ。

もう少し西へ進み広角で写真を撮る。今度は「駒ヶ岳」が写った。山頂にロープウエーの駅が見える。その左が「神山」だ。

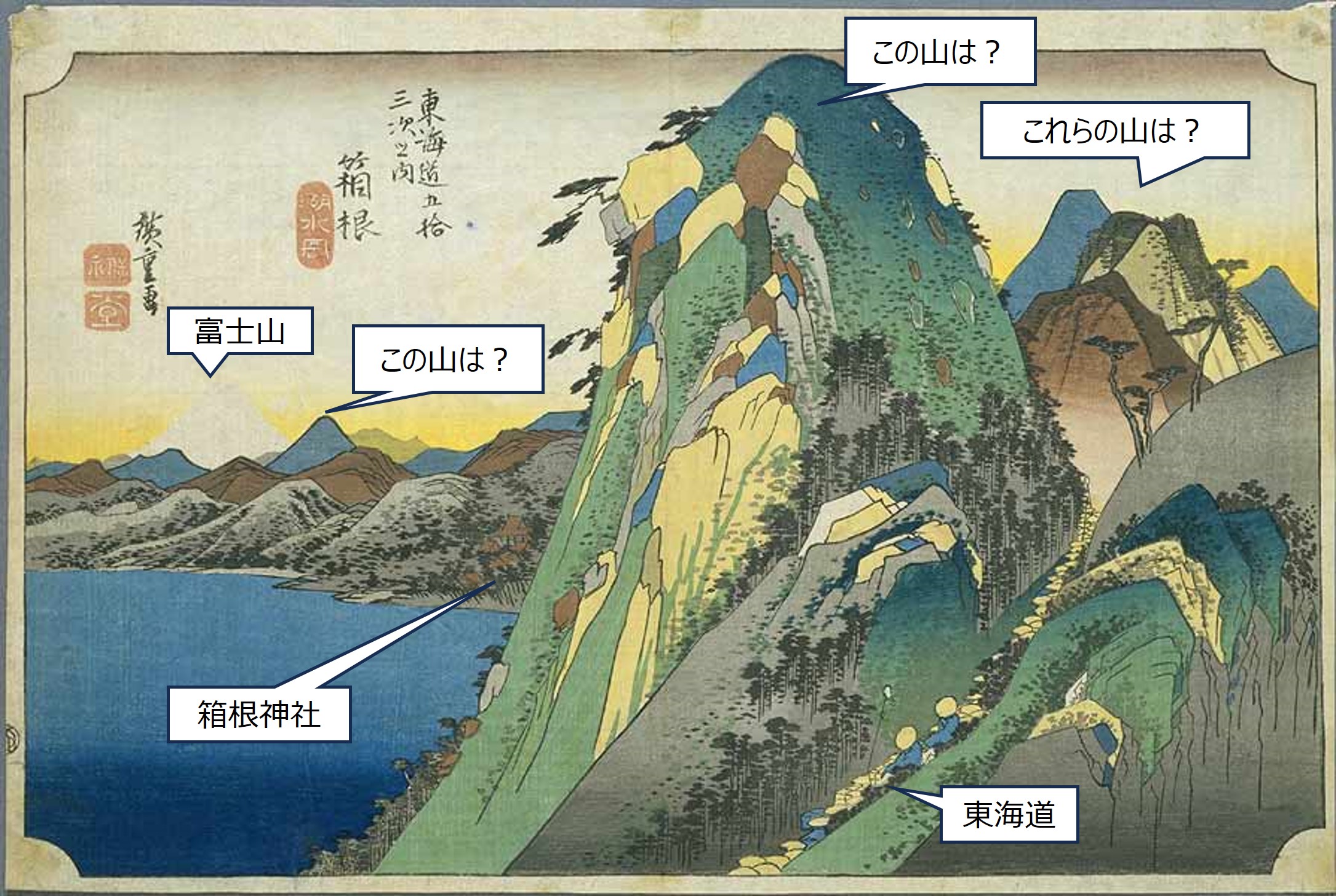

ここで問題である。冒頭の安藤広重の「箱根 湖水図」だが、正面の高く聳え立つ山はどこの山だろう? また、その右側にはそれに続く山並みが同じ精巧なタッチで描かれており、その向こうにも聳える山々がグレーで描かれている。これらの山々はどの山だろう? さらに、視線を左に移すと、画面左端に冠雪した富士山が描かれている。その手前にはグレーの山並みがあり、右側の山は高い。これはどの山だろう?

中央の険しい岩山について、これまでの解釈を整理してみよう。

- 「そんな山は天下の名勝・箱根・湖水周辺にはない。二子山は丸くゆるやかで、駒ヶ岳はそれほど険しくない。しかし、『天下の険、千尋の谷』の実感が、その山を見て湧く。『箱根』のイメージとしては成功している。広重の絵空事のうまさであろうか。ここにも広重のウソがある。この岩山とそっくりなのが、広重が後年描いた『義経一代記之内』(仙鶴堂版)の『義経智照一ノ谷鵯越逆落とし』にある。岩山は、ここでは険しい谷を形成している『鉄拐山』で、出版元は『東海道五十三次』共同出版の「仙鶴堂」と同じである(中右瑛『安藤廣重のナゾ』里分出版)。

- 「其地、今何処を指せるものにや判明せず、又蘆の湖岸峯巒重畳森立すと雖も尚此の圖に於て見るが如く峰頭突兀峭壁削立するものあるなし。恐らくは是れかの駒ヶ岳の山容を描くに廣重殊更奇警飄逸の筆を弄びしにあらざるなりか」(知足美術館・新潟日報事業社『東海道ー東海道五拾三次 広重と大正期の写真』)

と、該当する山がなく広重の創作とする説が有力である。さらに、広重の東海道五十三次のオリジナルは「司馬江漢」だという説があり、ウィキペディア「司馬江漢」では「元伊豆高原美術館長・對中如雲が提唱。外部リンクに否定・肯定の両説あり」とあり、つぎの二つのリンクをあげている。

司馬江漢作で、広重の「東海道五十三次」の元絵と称する絵について

この両説を検討してみたが、「司馬江漢オリジナル説」はかなり無理があるように思う。その一方、広重はそれより先に発行された「東海道名所図会」から引用したと考えられる図がかなりあると指摘されており、かならずしも現地の写生ではないことから、この図も想像もしくはかなりのデフォルメを施したものと考えられる。

つぎに、「富士山の周辺」である。写真 22 は「元箱根」から見た富士山だが「広重」と似た状況である。「広重」はもう少し左手から見ているように思える。富士山の左手に山が見えている。これは外輪山の「三国山」だ。ところが、広重の書いた絵では高い山は富士山の右側にある。この山が「三国山」だとすると、視点をずっと西側に移動させ必要がある。「箱根を走る(3) 広重の湖水図について(特別編)」に詳しい考察があるが、「箱根峠」あたりで富士山が「三国山」と「山伏峠」の間に入るようだ。同ブログでは、「箱根峠」から見た「富士山図」と、「恩賜箱根公園」あたりから見た図をドッキングさせ、かつ大胆なデフォルメを施したものと解釈している。この真偽はともかく、「広重」の絵がきわめて斬新かつ芸術的であることは間違いない。

元箱根~箱根関所~箱根宿

「元箱根」から「箱根関所」へと向かう。この「元箱根」という名前だが、『風土記稿』によれば、元和 4 年(1618)に箱根宿が開かれたため、同宿に対して「元」を冠したという。つまり「元」の「箱根宿」という意味である。そもそも「箱根神社」の門前町として賑わっていたこの地域は、東海道の宿駅となることに抵抗を示し、本陣の提供を拒んだため、芦ノ湖畔の原野で人気のない今の「箱根町箱根」に宿場を設置したらしい。

さて、「元箱根」からは「国道 1 号線」に並行して「杉並木」が走っている。昔、子供達と歩いたというのはここだった。広い道だと思っていたのだが、こちらの方が狭い。記憶というのは実に当てにならないものだ。前を外国人が歩いているが、日本人の姿はない。ここを抜けると「箱根関所」の手前に出る。「国道 1 号線」を渡り「関所通り」へ。

関所が再現されている。中の見学は有料だが、通り抜けるだけなら無料である。今回は時間の関係上、通り抜けるだけとなった。関所の詳しい内容は下記を参照されたい。

さて、無事に関所を通過したのだが、「箱根宿」とはいったいどこだろうか? 関所の先、右側にお土産屋さんの「旅物語館」があり、再び「国道 1 号線」に出会う。そして、大きな駐車場の先がレストラン「イル ミラジオ」、「富士屋ホテルレイクビューアネックス」である。どうやら、この辺りが「箱根宿」だったらしい。とりあえず、「箱根宿」まで到着である。時刻は 11:16。「畑宿」から歩き始めて 2 時間 40 分である。今回はここでおき、「箱根宿」と「三島宿」までの道中については次回に述べよう。