「吉原駅より五町ばかり東の方、中吉原という所より西一町ばかりの間を、土人、左富士という。これは江戸より京師〔京都〕に登るに、すべて右の方に富士を見て行くなり。こゝにおいて道の非規(ひずみ)によりて、しばらく左の方になるにより、この名をよぶ。」『東海道名所図会』の「左富士」の解説である。

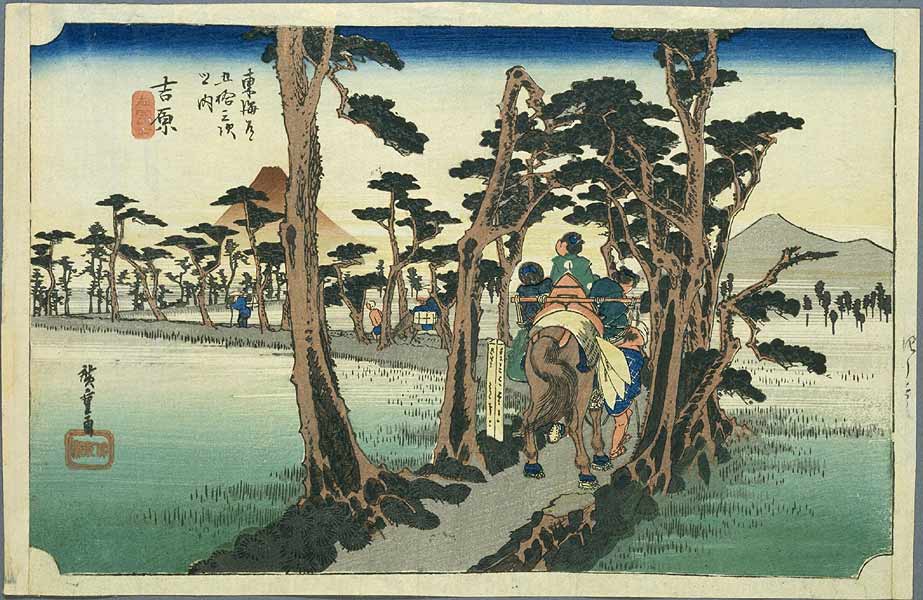

広重が「吉原」の絵の題材として選んだのはこの「左富士」(図 1)だ。荒れ野の中の縄手道、両側に松が植えられている。馬に乗った旅人、その左手に富士が見える。さて、現在は?

すっかり変わってしまったが、「左富士」は健在である。広重が描く街道の松、少なくとも一本は残っていた! 手前の「左富士神社」にお詣りしておく。

この先、分岐の左側の「旧東海道」は「和田川」を渡る。橋の名は「平家越え橋」となっている。ここがかの有名な源平の「富士川の戦い」の舞台とされているのだ。

説明板には、「この辺り一帯は 1180 年(治承 4 年)の『富士川の戦い』で平家軍が陣を構えたところであるが、和田川沿いにあった冨士沼の水鳥が一斉に飛び立つ羽音を聞いて、敵の来襲かと思い、闘わずして潰走してしまったところであるといわれている。この故事に因み、和田川の辺に 1924 年(大正 13 年)に平家越の碑が建てられた」とある。「平家越」は「平家が越えた」、つまり「平家が逃げ出した」ところの意味だろう。

「平氏」の軍は東国における「源氏の反乱」に対して差し向けられた鎮圧軍だ。総大将は「平維盛(たいらのこれもり)」、「平清盛」の嫡子「平重盛」の嫡男で数え年 13 歳。一方、「源氏」側はというと、「頼朝」は「黄瀬川」付近におり、戦いの主力は「甲斐源氏」の「武田信義」。戦場となる「富士川」だが、今と昔では相当川筋が違っているようだ。「岩本山」から「田子の浦」付近まで「富士川」の河川域が広がっていて、「潤井川」や「和田川」あたりまでが「富士川」の一部だったと考えられている。この「水鳥の羽音に驚いて、平氏が潰走する」話は『吾妻鏡』や『平家物語』などに由来する。『東海道名所図会』にも「富士川の東に一里ばかりの大沼あり。こゝに水鳥多く聚まるとぞ。『丙辰紀行』に、『平氏鳥の羽音に驚きて逃げ去りしは、富士沼のことにて、今のその所なり』と云々。『駿河記』に、『善徳寺村、今は今泉という。今の吉原の北にあり。その地に平家越という所あり、治承の乱の遺跡なり』とぞ」と説明している。これによれば「富士沼」は「吉原宿」の北の方で、今の「平家越え橋」の場所とは異なっている。なお、「和田川」という名前の由来は「源頼朝」の挙兵に参加した御家人「和田義盛」に由来するされる。NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」では橫田栄司さんが演じていた。さあ、この川を渡ると「吉原宿」だ。

吉原宿(新吉原宿)

宿の概要は次のとおり。

- 所在地:駿河国富士郡(静岡県富士市吉原 1 丁目など)

- 江戸・日本橋からの距離:34 里 27 町 22 間

- 宿の規模:家数 653 軒、本陣 2、脇本陣 3、旅籠屋 60

- 宿の特徴:戦国期に駿河の吉原港として栄えたのは元吉原の地で、江戸期の東海道制定時にはそこで営まれたが、 川の氾濫や津波のためその位置を変え、天和元年(1681)年現在地に定められた。

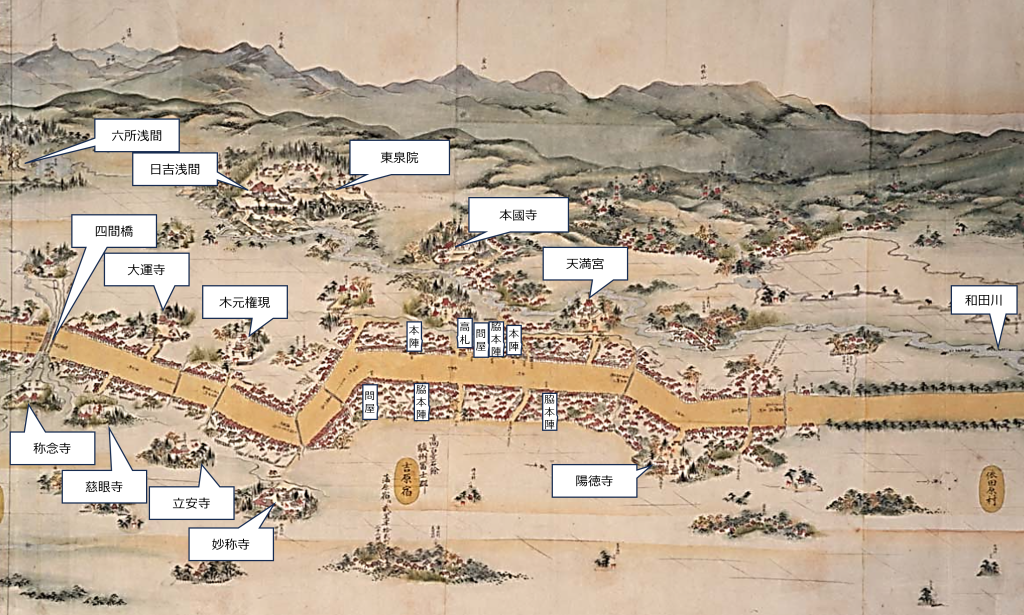

『東海道分間延図』に情報を書き加えたものが図 2である。

現在の地図が図3である。おおよそ、神社仏閣は昔のままだが、宿場の中心は大きく変貌を遂げている。「陽徳寺」の隣には「吉原本町」の駅ができ、「岳南鉄道」が走っている。写真5(吉原宿①)は線路を越えてすぐのところ、写真6(吉原宿②)は「吉原天神」の南である。このあたりは「吉原商店街」で昔の宿場町面影はほとんどない。シャッターが閉まっている店が多いのが気になった。今日は土曜日だから、ずっとしまったままなのであろう。かなり歩いて疲れていたので、立ち寄ることもせず通り抜けた。

「三軒橋」を渡ると「国道 139 号」に出る。道路の向こうは「富士市役所」を中心とする官庁街だ。ホテルも数軒あり、そこに宿泊した。「三島」からここまでの歩行距離はなんと 30.8 キロだ。よく歩いたものだ。歩行時間は 8 時間 20 分。

吉原宿~蒲原宿

さて第二日、昨日ゴールした地点まで戻る。昨日の疲れが残っているし、足の裏が痛い。やはり 30 キロ越えはこたえる。時刻は 7:02。今日は「富士川」を渡り、海岸線を「蒲原」「由比」と進み、「薩多(さった)峠」を越えて「興津」に宿泊する予定で盛りだくさんの行程だ。まず、「吉原宿」から「蒲原宿」の道中について記そう。

図 4 に地図を示すが、「吉原宿」は海岸平野にあるが、「富士川」から先は山場になることが一見して分かる。「間宿(あいのしゅく)」の「岩淵」からは山の裾、とはいっても少し高いところを通りながら、「富士川」に並行して南下し、海岸沿いの「蒲原」に抜けることになる。

「吉原宿」から国道を南下した後、「県道 396 号」を西に進む。県道から離れて「潤井川」にかかる「富安橋」を渡る。「旧東海道」は「県道 396 号」の一本北の道だ。正面、煙突から白い煙が立ち上っているのは製紙会社だろう。

富士市の保健センターなどが入っている「富士市フィランセ」の一角に「旧東海道 間宿 本市場」の説明板があった。このあたりは次の「柏原」と共に多くの茶屋が建ち並び、旅人達で賑わっていたという。「間宿」は箱根の上り手前の「畑宿」がそうだったように、「宿駅」間にあって次の駅まで距離がある、あるいは行程がきつい場合に利用される宿場だが、ただ、ここは「吉原宿」との距離が近いのでどうい意味があったのだろう。「本市場」の読みは「もといちば」だから昔は市が立っていたのだろう。ちょうど北にある「米之宮浅間神社」がある。その門前町として賑わっていたものと思われる。その先にある「鶴芝の碑」、鶴の絵が刻まれた上に何やら書いてある。昔、この場所には「鶴の茶屋」があり、ここから雪の富士を眺めると、中腹に一羽の鶴が舞っているように見えたので、京都の画家蘆州が絵を描き、江戸の学者亀田鵬斎が詩文を添えたものらしい。そう、「富士」を見るには絶好の場所だったのだ。

「本市場の一里塚」を過ぎ、空き地から「富士山」が見えた。障害物がない江戸時代には感動的な景色が拝めただろう。

「県道 396 号線」と合流し、「身延線」の高架をくぐる。左は「柚木駅」だ。この先を進むと 20 分くらいで「富士川橋」の前に出る。その右側に「水神社」がある。『東海道名所図会』の「富士川」の絵を図 4 に掲げたが、この位置関係はそのままだ。『東海道名所図会』は「水神森(すいじんのもり)」という題でつぎのように書いている。「富士川の右の山際にあり。巌上に松柏生い茂れり。むかしこの川筋定まらず、あるいは岩本の下に流れ、あるいは数多の支流となりて、水神の森河中の瀬となることもありしゆえ、そのあたりの人、この水難を歎きしにより、八十年前より長堤を水神の巌に築きつけたり。この以後、水筋定まりて、この堤の内にて流水を湛えしゆえ、水難なし。そのところを土人称して、袋堤といいならわしける」。前掲のように以前は「富士川」は川筋が安定せず、多くの支流があり、渡河が大変だったようだが、江戸期に堤ができて流れが安定し、ここに船着き場を設けたようだ。

「水神社」にお詣りしようと鳥居を潜る。右側に「富士川渡船場跡の碑」がある。これは平成 13 年に建立されたもの。「水神社」はごぢんまりした社だ。神社から河原へ降りてみた。時刻は 8:36 一休みした後、戻って橋を渡る。すると『東海道名所図会』のような富士が見えた! 川の流れは絵よりずっと穏やかだ。向こうに見える橋は「東名高速」で、もちろんこれは『東海道名所図会』にはない。

「岩淵」から「蒲原」への道はちょっとややこしい(図 3)。基本的には南に進む道だが、わき道が多いのと表示が少ないので迷いがちになる。まず、橋を渡っていったん北に移動すると左に入る細い道がある。その先に南に向かう上り坂があるのだ。この道、途中で「身延山」への参詣道と交わり、上りきったところに「間宿 岩淵」がある。

右手に黒い塀に囲まれた建物がある。門の右側に「三月数日 西條少将小休」と書かれた札、左には「無料公開中」の札がある。門をくぐると家屋の左に説明板があった。

「旧小休本陣(こやすみほんじん) 常盤家住宅主屋」とある。

常盤家と邸宅の歴史

常盤弥兵衛家は、慶長七年(1602)に対岸の富士郡川成島から岩渕村に渡船役が移った時、渡船名主を勤めた齋藤縫左衛門家、齋藤傀右衛門家とともに移住し、村方、渡船名主、小休本陣を勤めました。常盤家が小休本陣をいつごろから勤めたかはわかりませんが、常盤家の文書の中に「寛永年中(1624~1644)に御小休本陣を仰せ付けられた」とあることから江戸時代初期には小休本陣を勤めていたものと考えられます。他に享和元年(1801) の「改元紀行」太田蜀山人著、天保十四年(1843) の「駿国雑誌」にも常盤家の記述があります。

平成九年、富士川町教育委員会(当時)は現建物の調査を行いました。その結果、常盤家所蔵の古文書から安政年間に描かれた家相図 (六枚組)と古文書が発見され、現在の邸宅が安政元年(1854)にあった大地震以後に建築されたものと判明しました。

建物の規模・構造と特徴

この建物の特徴は農家と町屋の形態を併せた一般の民家には見られない建物であることです。その間取りは通り庭(土間)と前土間を併用し、居室部分は並列六間取り型にさらに二間増やした特色のある間取りといえます。 建物の内部には大名など賓客が座った「ジョウダンの間」と呼ばれる部屋があります。この部屋は隣の部屋よりも床を 10 ㎝ほど高くし、床の間と違い棚を設け、長押を廻す格式の高い作りとなっています。また、柱の配置や構造材は建築当初のものと推定され、 江戸時代末期の姿を残す、歴史的価値の高い建物といえるでしょう。この建物は、平成十二年から十五年にかけて修復工事を行っています。

説明板より抜粋

この「小休本陣」とは、「お休み処」としての「本陣」という意味だろう。「本陣」だから、主として通行の諸侯や身分のある諸家が対象である。「三月数日 西條少将小休」は、「西條少将」つまり伊予西條藩の「松平類額」が身延詣りの際にここで休憩したという意味らしい。

時刻は 8:59 で開いたばかり、この日の第1号客として中へ入れてもらった。

庭には「イヌマキ(犬槇)」がある。宝永4年(1707)、常盤家が現在の地に屋敷を構えた際に庭木として植えたものらしい。屋敷の隣には「常夜灯」がある。その先の「岩淵の一里塚」のところで「旧東海道」は右に曲がる。

この先、「富士美台公民館」の先の四つ辻で「旧東海道」は右に曲がるのだが、表示がないので分かりにくい。進むと「中ノ郷」、ここで「東名高速」の下を潜る。正面に「野田山 不動明王」の石碑がある。ここを左だ。

この先、川を渡って進むと左手に「ツル家菓子店」(立ち寄ろうかと思ったが通り過ぎてしまった)、さらに右手に「秋葉山の常夜灯」。道が三叉路となり、真ん中を進んで「新幹線」の高架を潜る。いくつも分岐があるが、正面の道を進むと次第に道は急な上りとなり、「東名高速」に出る。しばらく、高速に沿って歩くと、ついに横断橋が現れるので横断。ここまでの行程、ちょっとややこしい。

あとはひたすら南下。正面に海が見えてくるともう「蒲原」は近い。T字路を右折、住宅の間を抜けて進んでいくと左手、家と家の間に「一里塚」を発見。神社になっている。

道の色が茶色に変わると宿場町に入った証拠だ。右手は山、そして「諏訪神社」がある。その先、「蒲原宿」の「東木戸」に到着。時刻は 10:08、「吉原宿」から 3 時間で「蒲原宿」に入った。約 11 キロの行程だった。